ラピダスと米IBMが連携

ラピダスと米IBMが連携 会見やセミコンジャパンでアピール 自動化など製造で差別化 20年代後半に2ナノ技術の量産目指す

2022.12.15 電波新聞デジタル

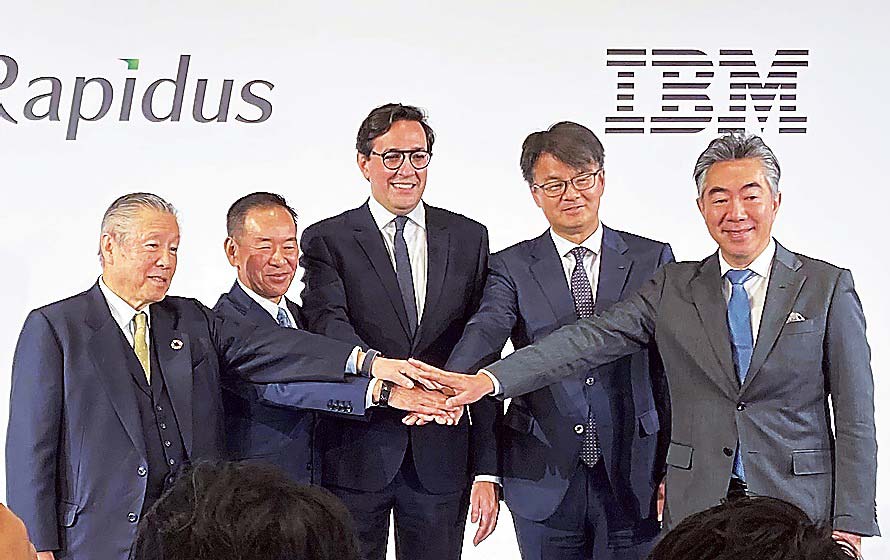

次世代半導体の新会社、Rapidus(ラピダス、東京都千代田区)が13日、最先端の半導体技術で連携を計画している米IBMと、今後の展開などを発表。

14日にはセミコンジャパンのキーノートに双方の首脳が登壇し、アピールした。自動化や効率化など、製造における差別化戦略を展開し、製品化のスピードと競争力の向上を図る計画。市場をリードすることを目指すとともに、業界標準製品との互換性を持たせる予定だ。2020年代後半に2ナノメートルの技術の量産を目指す。

https://dempa-digital.com/article/381701

TSMC 世界を動かすヒミツ

【目次】

はじめに――TSMCと台湾半導体産業のリアル

序章 きらめくチップアイランド

第1章 TSMCのはじまりと戦略

第2章 TSMCの経営とマネジメント

第3章 TSMCの文化とDNA

第4章 TSMCの研究開発

第5章 半導体戦争、そして台湾と日本

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

『TSMC 世界を動かすヒミツ』

林宏文/著、牧髙光里/訳、野嶋剛/監修 CCCメディアハウス 2024年発行

2024年の熊本工場(JASM)始動と第2工場の建設決定で、注目が高まるTSMC。創業時からTSMCの取材を続け、創業者モリス・チャンのインタビュー実績もある台湾人ジャーナリストが、超秘密主義の企業のベールを剥がす。

(以下文中の、強調印字は筆者による)

第5章 半導体戦争、そして台湾と日本 より

日本の半導体産業復興計画のヒミツ――成功のカギは継続的な資金投入とパートナー選び

日本は1980年代には世界市場の5割を独占していた半導体大国だった。米中対立構造のなかで今、日米提携計画が生まれたのは、台湾製や韓国製のウェハーへの依存度を下げるために、2020年代後半に研究開発をして2ナノメートルチップの量産力を確立したいからだ。日米の連携によってどんな効果が生まれ、台湾や韓国のウェハー製造業者にどんなプレッシャーがかかるのだろうか。

まずは日本の一連の半導体産業復興計画の内容を詳しく読み解いていきたい。

その1つ目は、2ナノメートルプロセス技術に対する3500億円の資金投入だ。この計画には、東京大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、理化学研究所、IBM及びその他の欧米研究機関が招聘されている。またソフトバンク、NTT、三菱UFJ銀行、NEC、トヨタ自動車、キオクシア、デンソー、ソニーグループの8社が73億円を共同出資し、日本政府も700億円を支援した半導体会社ラピダス(Rapidus)[ラテン語で「遠い」の意味]は、2027年以降に2ナノメートルのチップを生産し、2030年ごろまでにファウンドリー事業を開始することを目指している。技術面での提携パートナーはIBMである。

ラピダスがIBMとの提携を欲した主な理由は、資金と技術の相互補完である。IBMは2015年に半導体の生産から撤退したが研究開発は継続し、2021年5月に2ナノメートル技術の試作品に成功した。日本が今、資金を提供し、地政学的な影響を受けながらも提携したのは、互いのニーズが一致して意気投合したからだと言える。

日米が2ナノメートルプロセスの研究開発で提携するのは、日本の半導体プロセス技術の立ち遅れという問題を解決したいからだ。「日経新聞」の調査によると、日本のIDM(垂直統合型デバイスメーカー)の技術は数年前から65ナノメートルプロセスで止まっており、それ以降の40、28、16ナノメートルへの投資も行われていない。その後UMC(聯華電子、れんかでんし)が日本で企業買収を行った際に40ナノメートルプロセスを導入し、TSMCの日本工場JASMも22~28ナノメートルと12~16ナノメートルのロジックICを主力にしている。だが日本にしてみれば、最先端のプロセス技術、とくに日本独自の技術がない。日米共同開発によって解決しなければならない問題はこれだ。

2つ目は各国の半導体企業の日本誘致に、補助金を4500億円を投じることだ。現時点での具体的計画は主にJASM設立だが、ほかにもキオクシアやマイクロン・テクノロジーといった比較的巨額の投資プロジェクトもある。

3つ目は、3700億円の支援をウェハー材料の研究開発に充てるというもので、シリコンウェハーやシリコンカーバイド(SiC)といった材料分野を強化することが目的だ。日本はもともとシリコンウェハー材料では世界トップで、信越化学工業、とSUMCOが世界シェアのナンバー1とナンバー2、3番目が台湾のグローバルウェーハズ(環球晶内)だ。しかしSiCなど第3世代の原材料領域には米国も中国も投資と研究開発に力を入れているため、日本は米中に抜かれたくないと考えている。

経済産業省のこの3つの計画を詳細に考察してみて、私自身は2つ目と3つ目の方向性は正しいと思っている。日本が半導体産業で培ってきた強い基盤によって徹底的に実行すれば、具体的な成果が出るはずだ。だが、この計画のなかから問題点をピックアップするとしたら、やはりほとんど1つ目に集中していると思われる。つまり2ナノメートルプロセス技術の開発で、問題に直面する可能性がある。

日米の2ナノメートルプロセス共同開発、かなり大胆な計画だ。何世代も飛び越えて2ナノメートルプロセスに着手するのは相当な困難が予想される。TSMC総裁のシーシー・ウェイ(魏哲家、ぎてつか)はある講演会で「ある企業や国が(プロセス技術を何世代も)飛び越えて進めるのは不可能とは言えないが相当難しい。日本は直接2ナノメートルを作る。では3ナノメートル、4ナノメートル、5ナノメートルはできるのか。カーブで追い越しをかけて結果、保存会社が保険金を支払うことになるかもしれない」と話している。

・

TSMCの経験を踏まえて考えると、これから日米が共同開発する2ナノメートルプロセスは、どの工場で検証するのだろうか。研究開発チームと工場は密に連携できるのだろうか。これらはすべて、成否のカギを握る重要な要素になる。

研究開発に対する出資額から考えた場合、日本はやはり小さすぎると言わざるをえない。たとえば3500億円は770億新台湾ドルに相当するが、TSMC1社の2021年の研究開発費だけでも1250億新台湾ドルに上る。日本は半導体産業の復活を望んでいるが、国が投じる研究開発費がTSMCの研究開発費の3分の2にも届かないなら他の企業が大規模な出資を行わなければ世界に追い付くのは難しいだろう。

研究開発費の比較からも、半導体産業への参入障壁が高いことがよく分かる。個々の企業の経済力でどうにかなるものでもなく世界第3位の経済大国日本でさえ、十分な支援は提供したいが実際にはままならないという状況にあるのではないだろうか[2024年2月、日本の名目GDPはドイツに抜かれて世界第4位に後退]。

とはいうもののやはり私は、日本の半導体産業復興計画に悲観的になっていない、と強調したい。日本には半導体を開発してきた長い歴史があり、多くの優れた人材、経験や知識が蓄積され、設備や材料、化学品といった分野で世界をリードしている大企業が存在するからだ。これらはすべて、日本にしかない競争優位だ。日本の実力を過小評価してはならない。