じじぃの「ブログしばらく休みます」

じじぃの「死ぬということ・第12章・理想的な死に方!死の雑学」

晩年の手塚治虫

手塚治虫さんの最期の言葉は「頼むから仕事をさせてくれ」だった

2022年02月09日 HUFFPOST

『鉄腕アトム』『火の鳥』『ブラック・ジャック』など数々の名作を残した手塚さんは1989年2月9日午前10時50分、東京都千代田区の半蔵門病院で死去しました。60歳。死因は胃がん、前年11月から入院していました。

著書『手塚治虫 壁を超える言葉』(かんき出版)では、亡くなる間際の手塚さんの様子が以下のように描写されています。

「隣へ行って仕事をする。仕事をさせてくれ。『頼むから仕事をさせてくれ』これが私の聞いた、手塚の最後の言葉です。一緒にいた悦子夫人は、自宅にいるものだと思って隣の部屋へ行こうとしていた、とおっしゃいます。悦子夫人が寝かせようとしても、必死になって起き上がろうとしていました」

https://www.huffingtonpost.jp/entry/tezuka-osamu_jp_62030e84e4b08357089924ec

読書メーター 死ぬということ-医学的に、実務的に、文学的に (中公新書 2819)

●感想・レビュー

中公新書らしからぬ、何とも掴みどころのない一冊。著者は医学者で日本癌学会会長や岐阜大学学長を歴任された重鎮。

病気、老衰、安楽死、延命治療、遺品など、医学的な視点を中心に死に関する話題が次から次へと語られる。300ページの中に「死」という単語が791回登場というから、正に、死のオンパレード。図表やデータ、短歌・詩などを引用しての語り口は軽妙で痛快。「ピンピン生きて、コロリと死なず、ごろりと死ぬ」のが理想の死に方だとか。ただ、「宗教と哲学に触れないで死を描く」という本書の方針には、やはり限界があったのでは…。

https://bookmeter.com/books/22061042

中公新書 死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に

黒木登志夫【著】

【目次】

はじめに

第1章 人はみな、老いて死んでいく

第2章 世界最長寿国、日本

第3章 ピンピンと長生きする

第4章 半数以上の人が罹るがん

第5章 突然死が恐ろしい循環器疾患

第6章 合併症が怖い糖尿病

第7章 受け入れざるを得ない認知症

第8章 老衰死、自然な死

第9章 在宅死、孤独死、安楽死

第10章 最期の日々

第11章 遺された人、残された物

第12章 理想的な死に方

終章 人はなぜ死ぬのか――寿命死と病死

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

『死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に』

黒木登志夫/著 中央公論新社 2024年発行

「死ぬということ」は、いくら考えても分からない。自分がいなくなるということが分からないのだ。生死という大テーマを哲学や宗教の立場から解説した本は多いが、本書は医学者が記した、初めての医学的生死論である。といっても、内容は分かりやすい。事実に基づきつつ、数多くの短歌や映画を紹介しながら、ユーモアを交えてやさしく語る。加えて、介護施設や遺品整理など、実務的な情報も豊富な、必読の書である。

第12章 理想的な死に方 より

3 理想的な死に方

理想的な死に方はどんな死に方だろうか。死んだ人に聞くわけにも行かないので、代わって次の7つの条件をまとめてみた。

(1)「ピンピン」と生きる。

(2)「コロリ」と死なない

(3)「ごろり」と死ぬ。

(4)病気をよく理解する

(5)ルビング・ウィルを決めておく。

(6)遺る人に迷惑をかけないで死ぬ。

(7)苦しむなく、平穏に死ぬ。

(1)「ピンピン」と生きる

「理想的な死」は「ピンピン」と生きることが大事だ。そのためには、よい生活習慣を心がけねばならない。タバコを吸わない、バランスのとれた食事をする酒は適量、運動をする等の簡単な生活習慣を守る。それでも、病気になるだろう。ほとんどの病気は、最初はこれという症状もなく忍び寄ってくる。健康と思っていても、年に1回は健康診断をうkることによって、病気を早期に見つけて治すようにしよう。われわれは、世界の最長寿国、そして健康寿命の1番長い国で生活しているのだ。その名に恥じぬよう、80歳半ばまで「ピンピン」と元気に生き、そして寿命の限界に近づいたら、死を受け入れ、平穏に死にたいものである。

(2)「コロリ」と死なない

「死にたい病気」のアンケートで、世の中には、「ピンピンコロリ」が理想的な死に方という考えの人が多い。40歳から79歳までの男女800人にどんな病気で死にたいかを聞いた第一生命経済研究所の調査によると、驚いたことに、65%の人が「心筋梗塞などで、ある日突然死にたい」と答えたというのだ。心筋梗塞がこんなに人気があるとは知らなかった(2003年調査)。

確かに心筋梗塞になると半分はその場で死んでしまう。しかし、あなたには、いつ突然死んでもよいだけの心の準備ができているのだろうか。家族も、友人も、あなたがいつ突然死んでもよいと願っているはずがない。だいたい心筋梗塞なら楽に死ねると思うのが間違いである。強烈な胸痛が襲ってくるのだ。

「コロリ」と死にたいという人は、「長患いをして家族に迷惑をかけたくない」「苦しみたくない」「寝たきりで生きてもしかたがない」というのが主な理由であろう。それは、昔からある「ぽっくり信仰」と同じである。しかし、「コロリ」と死んだら、周りは大変である。家族にもトラウマを残す。「死ぬということ」は人生の一大事であり、一大事業なのだ。それを突然終わらせるわけにはいかない。責任を果たしてから死んでほしい。

「ピンピンコロリ」が許されるとすれば、十分に歳をとり、誰も「まだ若いのに」とか「早すぎる」とか言わなくなった歳になってからのことである。(たとえば、私)。85歳を超えていれば、「ピンピンコロリ」は悪くないであろう。本人も周りの人も、口に出さなくても。覚悟ができているはずだ。それでも条件はある。遺された人に迷惑をかけないよう、遺言など、死後の準備をしっかり整えてあることだ。

(3)「ごろり」と死ぬ

「死にたい病気」のアンケートで、3分の2は心筋梗塞などによる突然死を選んだが、残りの3分の1は、「病気などで多少寝込んでもいいから、少しずつ死に向かっていく」を選んでいる。「ゆっくり死」を選んだ人たちは、その理由として「死ぬ心づもりをしたい」「家族に迷惑をかけたくない」「少しでも長生きしたい」を選んでいる。

私は「ゆっくり死」の方が、「コロリ」よりも、本人とっても、周りの人にとっても「やさしい」死に方だと思っている。人生を終わるときには、それなりの時間をかけて自分の人生を振り返り、愛する人たちに感謝し、友人たちにお礼を言い、身近を整理して死ぬ。「ごろり」として過ごす最後の時間んがあなたの人生を豊かにしてくれるだろう。

私は、これを「ピンピンコロリ」の向こうをはって、「ピンピンごろり」と呼ぶことにした。

じじぃの「死ぬということ・第10章・最期の日々・モルヒネ!死の雑学」

LIFE age & BMI

Effects of obesity on survival from age 35 years in males:

Prospective Studies Collaboration, 2009

Mortality Trends

Comment: This graph shows the effects of becoming obese by middle age on the probability of surviving to different ages. Reaching a weight one third more (BMI 32) than a healthy trim weight (BMI 24) cuts life expectancy by about 3 years. The graph is about men, but for women the reduction is much the same.

http://www.mortality-trends.org/3_special_graphs/14.html

中公新書 死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に

黒木登志夫【著】

【目次】

はじめに

第1章 人はみな、老いて死んでいく

第2章 世界最長寿国、日本

第3章 ピンピンと長生きする

第4章 半数以上の人が罹るがん

第5章 突然死が恐ろしい循環器疾患

第6章 合併症が怖い糖尿病

第7章 受け入れざるを得ない認知症

第8章 老衰死、自然な死

第9章 在宅死、孤独死、安楽死

第10章 最期の日々

第11章 遺された人、残された物

第12章 理想的な死に方

終章 人はなぜ死ぬのか――寿命死と病死

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

『死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に』

黒木登志夫/著 中央公論新社 2024年発行

「死ぬということ」は、いくら考えても分からない。自分がいなくなるということが分からないのだ。生死という大テーマを哲学や宗教の立場から解説した本は多いが、本書は医学者が記した、初めての医学的生死論である。といっても、内容は分かりやすい。事実に基づきつつ、数多くの短歌や映画を紹介しながら、ユーモアを交えてやさしく語る。加えて、介護施設や遺品整理など、実務的な情報も豊富な、必読の書である。

第10章 最期の日々 より

1 終末期を迎えたとき

最後は痩せて食べられなくなる

最後を迎える人の栄養状態を迫った研究がある。特別養護老人ホームの入院患者の多くは、特別の病気というよりは、次第に食べられなくなり、老衰により、枯れるように死んでいく。

東京有明医療大学の川上嘉明は、その間の食事と水分の摂取、体重を5年にわたり測定した。図(画像参照)に示すように、最初の4年強は、食物摂取量は普通の人の半分程度(1200~1300キロカロリー)で少ないもののそのレベルを維持していたが、痩せの程度を示すBMIは、20.5~18.5程度まで減少していった。これは、高齢者によく見られる食べても痩せてしまう症状である。

そのカーブが急に下りはじめると死が近いことを図は示している。死の1年前には、一段と痩せ始め、BMIが減りはじめる。食事の摂取は8ヵ月前くらいから、水分の摂取は5ヵ月前くらいから明らかに減っていく。死ぬときには、BMIは16に近くなっている。身長160cmであれば40kg、170cmでは46kg程度の体重である。つまり、食べられなくなり、どんどん痩せてきたら、命が危ないのだ(なお、BMIが12以下になると生きていけないといわれている)。

死の4週間くらい前から死ぬまで

死んでいく経過を、詳しく見てみよう。死の経過は、病気により異なるが、その中でも終末期に共通の経過がある。

死の2~4週間前

死の2~4週間前になると、死のプロセスが見えてくることが多い。人によって異なるにしても、次のようなサインが見られる。食欲、のどの渇きの減退、体重の減少は、図のように、その前から引き続いている。

・食欲が減退する

・喉の渇きも減る

・体重が減少する

・体の動きが鈍くなる

・睡眠時間が増加する

・軽い幸福感がある

・せん妄

身体はエネルギーを必要としなくなるので、食欲がなくなっても、水分をとらなくても特に困ることはない。このようなとき、無理に食べさせると、患者は苦しむだけである。氷を口に含ませると、患者にとっても心地がよいし、水分の補給にもなる。反応もなく、昏睡状態のように見えることもあるが、患者には聞こえるので、手を握り、静かに話かけ、励ます。

(このブログを書いている私の場合は、シャーベット状になった氷を飲み込み喉を通る時溶けていく、その感覚を楽しんでいます)

死の1~2週間前

亡くなる2週間くらい前になると、眠っている時間が長くなり、夢と現実のあいだを行ったり来たりするようになる。

死の当日、数時間前

死が近づくと、次のようなサインが現れる。

・体温が通常より1~2度低い

・血圧の低下

・尿量の減少

・脈が遅くなったり速くなったりする不規則な状態

・発汗の増加

・唇や爪の色が青白くなるなど、皮膚の色の変化

・呼吸の変化

・しゃべらなくなる

・突然の腕や足の動き

・せん妄

この時期になると、ほとんど眠ったように状態になる。呼吸は、深い呼吸と浅い呼吸が繰り返される「チェーン・ストークス呼吸」や下顎を上げてあえぐような「下顎呼吸」になる。最後の段階では、無反応になり、目を開いていても周囲をみることはできない。しかし、聴覚は最期まで残っているので、そばに座って話しかけることは大切だ。そして、最期もは、苦しむこともなく、眠るように息を引き取る(はずだ)。医師は心、肺、脳の機能停止による「死の3徴候」を確認し、死を告げる。具体的には、次の3徴候である。

1 呼吸の停止(肺機能の停止)

2 脈拍の停止(心機能の停止)

3 瞳孔散大、対光反射の停止(脳機能の停止)

3 痛みと苦しみを抑える

人々が死を恐れる最大の理由は、そのときの苦しみと痛み、そして精神的な寂寥感であろう。それは、患者本人だけではなく、人生をともにしてきた家族にとっても耐えがたいことである。そのときは病気そのものの治療よりも、本人の苦しみや痛みを緩和し、精神的に支える「緩和医療(Palliative Medicine)」が対応してくれる。緩和医療は、終末期に限っているわけではない。病気の最初から必要な場合もある。まず、疼痛対策から紹介しよう。

WHOの3段階疼痛対策

特に、がんの場合、がん細胞の浸潤に伴う痛みが問題になる。実際、WHOの「がん疼痛指針」によると、抗がん剤治療を受けている患者の55%、進行がんの患者の66%が疼痛を訴えているという。それだけに、がん疼痛はがん治療における重要な課題である。

WHOはがん疼痛対策を次のように3段階に分けている。

・軽度の痛み:普通の解熱鎮痛剤、非オピロイド系鎮痛剤(ロキソニンなど)

・中等度の痛み:オピロイド、非オピロイド鎮痛剤(トラマドール、コデインなど)

・強い痛み:モルヒネ、強いオピロイド(オキシコドンなど)

オピロイド(Opioid)は、モルヒネと同じように脳内で働き、鎮痛効果、麻薬作用を持つ。効果の強いオピロイド、弱いオピロイドなど多くの種類があり、使い分けられる。

国際的に比較すると、日本は疼痛対策が遅れている。国際麻薬規制委員会の調査によると、疼痛用モルヒネ、オピロイドの使用量は1番多いオーストリアの20分の1、アメリカの9分の1、韓国とくらべても日本は半分にすぎない。日本人には我慢が美徳という考えがあるし、医師も麻薬というと過度に慎重になる傾向がある。しかし、これだけ疼痛対策がしっかりしているときに、苦痛を我慢することはない。遠慮なく医師に訴えるべきであるし、医師も積極的に患者の訴えに応えるべきである。

しっこい痛みが鎮痛剤で抑えられれば、痛みを忘れてよく寝ることができる。

モルヒネについての誤解

1番強い効果をもつ鎮痛剤は、よく知られているようにモルヒネである。モルヒネは痛みの中枢である脳に痛みの信号を伝えるのを阻止することにより、痛みを抑える。持続する鈍痛など、普通の鎮痛剤で効きにくい痛みにも有効である。効かないときには、量を増やすことにより痛みを抑えることができる。しかし、モルヒネは有名な麻薬のため、次に示すような多くの誤解がある。

・副作用、習慣性が怖い → 医師の指示通りに使えば心配はない。

・モルヒネを使うようになったら終わり → 痛みがひどければ、いつでも使う。

・モルヒネは鎮静剤である → モルヒネを鎮静剤として使うことはない。ただし、痛みが取れれば、患者は安心して眠れるので、鎮静効果があるように見える。

・モルヒネは安楽死誘導 → 完全な誤解。モルヒネを鎮痛以外の目的で使うことはない。

・最後はモルヒネ漬けになって殺される → 完全な誤解。

厚労省の麻薬取締官が最期までモルヒネを拒否し、がん性疼痛で苦しみながら亡くなったという話を聞いたことがある。職業のプライドにかけてもモルヒネを使いたくなかったのかもしれないが、この取締官は薬としてもモルヒネを理解していなかったのであろう。

がんの疼痛対策については、がん研のホームページに詳しい。

じじぃの「死ぬということ・第9章・安楽死!死の雑学」

安楽死カプセル

「"cool-hira" 死ぬということ 死の雑学」画像検索

安楽死カプセル、年内にも初の実用へ スイス

2024年8月23日 AFPBB News

医療従事者の手を借りずに安楽死を可能にするポータブル型カプセルが、スイスで年内にも初めて実際に使用される可能性がある。自殺ほう助団体が明らかにした。

宇宙船を思わせる「サルコ(Sarco)」と呼ばれるカプセル形の機器が初公開されたのは、2019年。ボタンを押すとカプセル内部は酸素の代わりに窒素で満たされ、低酸素症によって死に至る。

スイスでは一般的に、自殺ほう助が合法化されている。同国で自殺ほう助の権利を訴える団体「ザ・ラスト・リゾート(The Last Resort)」は、国内での使用に法的な障害はないとの見方を示している。

https://www.afpbb.com/articles/-/3530167?pid=27079301&page=1

中公新書 死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に

黒木登志夫【著】

【目次】

はじめに

第1章 人はみな、老いて死んでいく

第2章 世界最長寿国、日本

第3章 ピンピンと長生きする

第4章 半数以上の人が罹るがん

第5章 突然死が恐ろしい循環器疾患

第6章 合併症が怖い糖尿病

第7章 受け入れざるを得ない認知症

第8章 老衰死、自然な死

『死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に』

黒木登志夫/著 中央公論新社 2024年発行

「死ぬということ」は、いくら考えても分からない。自分がいなくなるということが分からないのだ。生死という大テーマを哲学や宗教の立場から解説した本は多いが、本書は医学者が記した、初めての医学的生死論である。といっても、内容は分かりやすい。事実に基づきつつ、数多くの短歌や映画を紹介しながら、ユーモアを交えてやさしく語る。加えて、介護施設や遺品整理など、実務的な情報も豊富な、必読の書である。

4 安楽死

(1)B.間接的死介入(延命装置の取り外しによる安楽死)

症例9-2 射水市市民病院例

2006年、富山県射水市民病院で、外科部長が末期患者の呼吸器取り外しにより、7人の患者を死に至らしめた事件が明るみに出た。患者はいずれもがんなどによる末期患者であった。家族とは十分に相談して呼吸器を外したと外科部長が説明した。実際、取材した富山テレビの記者は、世間の反応とは逆に、家族はみな外科部長に感謝していることに驚いたと書いている。

病院は調査委員会を開き外科部長を告発した。病院長は、「いったんつけた人工呼吸器は、たとえ、患者の要望があっても、絶対外すことはできない」と強調した。県警は、外科部長を殺人の疑いで書類送検したが、富山地検は嫌疑不十分で不起訴した。

症例9-3 和歌山県立医大事例

2007年には、和歌山県立医大で、脳内出血で手術後意識の戻らなかった患者の呼吸器を外したとして、医師が告発された。患者は死期が切迫していたが、家族が近親者の到達まで延命させてほしいと懇願した。やむなく人工呼吸器をつけ、かろうじて命を取りとめた。近親者と面会したあと、家族は助からないなら呼吸器を外してほしいとあらためて頼んだ。医師は、家族の勝手な要求にためらいながらも、呼吸器を外したところ、自発呼吸のないまま、まもなく患者は死亡した。警察は、「呼吸器を外したことで、患者の死期が早まった。その行為は殺人に相当する」として医師を書類送検したが、その後不起訴になった。

症例9-4 吉村昭

作家の吉村昭は2005年に舌がん、2006年には膵臓がんで手術を受けた。「お別れの会」の最後に挨拶に立った妻で作家の津村節子は、病に苦しんだ吉村が自ら点滴と首のカテーテルポートを引き抜き、「自決」したことを明らかにした。

(2)C.直接的死介入(薬物などによる安楽死)

症例9-7 ALS患者嘱託殺人事例

2019年、筋肉が動かなくなる難病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者が安楽死を希望していることをSNS上で知った2人の医師は胃ろうから薬物を注入して死亡させた。2人の医師は、患者を診察することなく、しかも130万円の謝礼を得ていた。2024年、「被告の生命軽視の姿勢は顕著で強い非難に値する」として、京都地方裁判所は医師のひとりに懲役18年を言い渡した。この判決は当然だと思う。

なお、裁判所は嘱託殺人の罪を問うべきでない条件(安楽死の条件)として東海大学病院安楽死事件(症例9-6)をさらに具体化した条件をあげている。

しかし、上記の判決文にしたがい、慎重に安楽死を行ったとしても、法律で守られていない限り、警察の介入は免れないであろう。

(4)オランダの死因の4.2%は安楽死

外国はどうであろうか。薬物などによって死に介入する安楽死は、欧米の多くの国で法的に承認されている。オランダ、スイス、ベルギー、イタリア、ドイツ、スペイン、ニュージーランド、オーストラリアなど13ヵ国とアメリカのカリフォルニア、ワシントン、オレゴンなど6州である。フランスも現在承認に向けて動きつつある。

特にオランダは、1985年に安楽死を公認し、2002年に法制化した「先進国」である。2019年の安楽死数は636人、それはオランダの死亡数の4.2%に上る。この数字を日本に当てはめると6万6400人が安楽死をしたことになる。孤独死よりも少し多い数だ。驚くほど多くの人がオランダでは安楽死を選んでいることがわかる。

一見、矛盾しているようにも思えるが、安楽死を認めている国の多くは、死刑を廃止している。日本は死刑を認めているのに安楽死を認めていない。死刑を廃止し安楽死を認めるという世界の傾向から言うと、日本は逆方向に向かっている。この矛盾はどのように説明できるのであろうか。

(5)自殺幇助

私は「自殺幇助」を安楽死として認めるべきではないという考えである。なぜなら、自殺には介入するだけのの医学的理由がないことと、SNSに安易に発信されている自殺願望を認めたら際限なく自殺介入が起こることを恐れるからである。

たとえば、うつ病患者が自殺を望んだとしても、この病気は治療できる疾患である。大半の国では自殺幇助は認められていないが、オーストラリアの1州、スイス、オーストリア、イタリア、スペインなどでは認められている。その根本思想は、死ぬ権利は個人に属するという考えである。森鴎外の小説とスイスの自殺幇助安楽死を紹介しよう。

症例9-9 森鴎外の『高瀬舟』

弟殺しの疑いをかけられた喜助は、京を流れる高瀬川を船で送られ、島流しとなる。喜助は自殺未遂で苦しむ弟の首から刺刀を抜いただけであったが、そのために出血が激しくなり、弟は絶命した。彼の行為は弟を苦しみから救ったのだ。それが殺人になるのかと護送役の羽田庄兵衛(そして森鴎外)は疑問に思った。

症例9-11 デヴィット・グーグル

オーストラリアの植物学者グーグル(David Goodall)(104歳)は、高齢により「生活の質が低下し、もう人生を続けたくない」という理由で自死を望んでいた。しかしオーストラリアでは、末期のがん以外には安楽死は認められていないので、スイスに渡った。前日には、3人の娘と一緒にバーゼル大学の植物園を散策した。最後の晩餐は、好物のフィッシュアンドチップスとチーズケーキであった。最期の音楽に彼はベートーベンの第9を希望し、歓喜の歌を聴きながら麻酔薬によって死亡したと、尊厳死合法化推進団体の「エグジット」は伝えている。

なぜスイスでは、自殺幇助を認めているのだろうか。チューリヒに住む電気技師のリハルト・ギスラーは、死は本人の決定権であるという考えから、自殺幇助を認めているのだという。

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

じじぃの日記。

じじぃの「死ぬということ・第9章・孤独死!死の雑学」

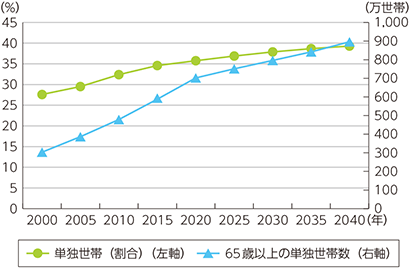

単独世帯率の推移と65歳以上の単独世帯数の推移(2020年以降は予測)

「"cool-hira" 死ぬということ 死の雑学」画像検索

<終活>おひとり様。65歳以上単身世帯742万!準備が必要なこと。安心の3つの契約とはなに?

2023年10月03日 ameblo.jp

2021年には、高齢者単独世帯742万とか、、

https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12822461592.html

中公新書 死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に

黒木登志夫【著】

【目次】

はじめに

第1章 人はみな、老いて死んでいく

第2章 世界最長寿国、日本

第3章 ピンピンと長生きする

第4章 半数以上の人が罹るがん

第5章 突然死が恐ろしい循環器疾患

第6章 合併症が怖い糖尿病

第7章 受け入れざるを得ない認知症

第8章 老衰死、自然な死

『死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に』

黒木登志夫/著 中央公論新社 2024年発行

「死ぬということ」は、いくら考えても分からない。自分がいなくなるということが分からないのだ。生死という大テーマを哲学や宗教の立場から解説した本は多いが、本書は医学者が記した、初めての医学的生死論である。といっても、内容は分かりやすい。事実に基づきつつ、数多くの短歌や映画を紹介しながら、ユーモアを交えてやさしく語る。加えて、介護施設や遺品整理など、実務的な情報も豊富な、必読の書である。

3 孤独死

最初に、孤独死の定義を決めておこう。「ひとり住まいの人が、誰かに看取られることなく、疾病あるいは自然死(老衰死)による死亡」としよう。

症例9-1 孤独死

第7章で紹介した松沢病院院長の斉藤正彦は、「ピンピンコロリの後始末」で苦労した経験を発表している。亡くなったのは、84歳の男性。並外れたスポーツマンであった。大学生のときアジア大会の陸上五種競技で入賞し、ゴルフはシングルプレーヤー。定年後もゴルフ、ジョギング、水泳で身体を鍛えていたという。ひとり暮らしで一軒家に住んでいた。隣の家の主婦が風呂場の電気がつきっぱなしになっているのに気づき、民生委員に連絡した。民生委員は、新聞が10日分溜まっているを確認し、警察に連絡し、腐乱した遺体が発見された。風呂に入っているときに、何らかの理由で死亡、あるいは気を失い溺死したのであろう。まさに「ピンピンコロリ」であった。

しかし、そのあとが大変だったと斉藤は書いている。死亡届とその後の膨大な行政手続き、その説明パンフレットだけで40ページに及ぶ。遺品の整理、遺体の腐乱によってダメージを受けた家の清掃などに2ヵ月かかったという。

孤独死は後始末が大変

死ぬときはみんな孤独だ、と言われるかもしれない。しかし、「孤独死」となると、死んだあとは「孤独」どころではなく、周りの人を巻き込む大騒ぎになるのだ。まず、医師による死亡診断書がなければ、それから先は何も進まない。それ以外の場合は、「異状死」として警察の管轄となり、解剖、死後CT検査などによって死亡原因が特定される(東京23区の場合は東京都監察医務院に送られる)。そのあとに煩雑な行政手続きが待っている。

「コラム9-1」 孤独死数をめぐる混乱

孤独死を調べはじめたとき、2種類のデータ(下記①と②)しかなく、その2つの数字が大きく離れていることの混乱した。

①国による「立会者のいない死亡者数」(ICD-10の18章R98に記載されている人数、第8章)。2021年の全国死亡者数は3529人。

②東京都監察医務院のデータ。2021年度の東京23区の「孤独死」のうち、病死+自然死(老衰)は4744人。

②さらに、警察庁のデータが加わった。2024年5月、警察庁は国会質問に答える形で、65歳以上の孤独者数を発表した。2024年1~3月期を基に関心すると、1人暮らしの自宅でなくなった人は全国で年間8万7000人、うち65歳以上は6万8000人という。

この3つの数字のうち、どれが正しいのであろうか。①の「立会者のいない死亡者」は、老衰と同じ「ごみ箱いり」の分類なので、全部を反映していないことは確かだ。③の警察庁の数は、警察に異状死として届出のあった数であるので、自殺他殺も含まれているであろう(生データを入手できないので、詳細は不明)。

ひとり暮らし世帯が40%

内閣府の調査によると、65歳以上のひとり暮らしの人は、40年間増加を続け、2020年には、全世帯の37%がひとり暮らしである(図、画像参照)。

上野千鶴子の『在宅ひとり死のススメ』を読んでみたが、エビデンスなしに、主観的な印象だけで書いている「困った本」である。

・

「在宅ひとり死」が内包する様々な問題を深く考えることなく、自信満々に「おひとりさま」に「在宅ひとり死」をススメるのは無責任である。社会学者であるなら、調査データに基づき、もっときちんとした本を書いてほしい。

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

じじぃの日記。

じじぃの「死ぬということ・第8章・なぜ老衰死が増えたのか?死の雑学」

体の炎症

【解明】炎症と上手に付き合う方法

2024.07.29 ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

炎症は嫌われものだ。傷や感染による肌の赤み、痛み、発熱や腫れといった不快な症状を多少なりとも抑えるための対策が、数多く推奨されている。食事やサプリメント、薬、さらには生活習慣までさまざまだ。

しかし、多くの生体反応と同様、炎症も度を越せば危険性を帯びる。炎症を起こすきっかけとなった感染症や傷が治った後も、慢性的に高いレベルの炎症が続くと、その機能が変化し、心臓病、がん、2型糖尿病、うつ病、アルツハイマー病などの長期にわたる疾患を招きかねない。

こうした疾患の多くは老化に伴って発症リスクが高まるが、老化は炎症レベルの増加とも関連がある。免疫系は自分の体の組織を攻撃することがあり、関節リウマチ、多発性硬化症、クローン病などの自己免疫疾患を引き起こすのだ。過剰な炎症反応と新型コロナウイルス感染症の後遺症との関連性を探る研究をしている研究者もいる。

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/24/071800385/

中公新書 死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に

黒木登志夫【著】

【目次】

はじめに

第1章 人はみな、老いて死んでいく

第2章 世界最長寿国、日本

第3章 ピンピンと長生きする

第4章 半数以上の人が罹るがん

第5章 突然死が恐ろしい循環器疾患

第6章 合併症が怖い糖尿病

第7章 受け入れざるを得ない認知症

『死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に』

黒木登志夫/著 中央公論新社 2024年発行

「死ぬということ」は、いくら考えても分からない。自分がいなくなるということが分からないのだ。生死という大テーマを哲学や宗教の立場から解説した本は多いが、本書は医学者が記した、初めての医学的生死論である。といっても、内容は分かりやすい。事実に基づきつつ、数多くの短歌や映画を紹介しながら、ユーモアを交えてやさしく語る。加えて、介護施設や遺品整理など、実務的な情報も豊富な、必読の書である。

第8章 老衰死、自然な死 より

2 老衰死を知る

老衰死は9人に1人

新聞の死亡欄を見ていると、老衰による死亡が非常に多いのに気がつく。ノーベル文学賞受賞者の大江健三郎も88歳で老衰により亡くなった。第二次世界大戦後の日本のワースト4の死因の推移にみるように、老衰死は2005年ごろから急速に増加し、2010年代の後半には、脳血管疾患を抜いて第3位になった。

高齢者の病態

老衰は後述するように日本でしか認定されていないが、高齢者の病態として、次の3つの用語が国際帝にも広く使われている。

フレイル(Frail)

老化により、様々な生理機能がおち、体力が落ちてくることをいう(なお、日本で名詞として使われているfrailは形容詞である。名詞はfrailty。フレイル状態になると、体重が減少し、体力が落ち、転びやすく、様々なリスクに対する抵抗性がなくなる。老人が熱中症のなりやすく、コロナ感染による死亡リスクが高いのも、フレイルにひとつの表れである。フレイルになると要介護認定が高くなる。フレイルは日本語で言えば「老化による虚弱」「老衰」にあたる。私は、日本語の老衰の英語名としてElderly frailtyを提案している。

サルコペニア(Sarcopenia)

サルコペニアは老化に伴う筋力の低下のことである。同じような意味で、骨粗しょう症は老化に伴う骨の脆弱性である。このふたつは、転倒から骨折という結果を招くことになり、老人の生活の質を大きく損なうことになる(コラム8-2)。筋合成に関わるサイトカイン、骨の生成に関わるホルモンがその背景にある。

カヘキシー(消耗症疾群、悪液質)

がん、心不全、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎疾患、エイズなどの感染症でも、終末期は著しい体重減少、筋肉の消耗を伴う。がんの場合カヘキシー(Cachexy、悪液質)と呼ばれている。がん細胞が何か毒性物質を分泌すると考えられていたが、いまでは、炎症性サイトカインのよる、一種の「サイトカインの嵐」症候群と考えられている。食べられなくなり、痩せてくるのは多くの疾患に共通した終末期の症状である。

3 なぜ老衰死が増えたのか

「老」+「衰」

老衰を死亡原因として認めていないWHOにも言い分があるはずだ。第1に老衰にははっきりした診断基準がないことである。上述の厚労省の基準も除外診断、つまり他の病気がないとわかったときに老衰と診断できることである。それに、高齢者だけでは死なないのも確かである。

見逃されてきた寿命死

老衰死を考えているうちに、私は、本質的な死亡原因が見落とされているのに気がついた。それは、寿命に到達したために死ぬ。第3の死亡原因である。すなわち、

①病死

②事故死

③寿命死

生物にはそれぞれ固有の寿命がある。生物は寿命に到達すると死ぬのか。「寿命死」のなかには老衰死が含まれるであろう。もっとも本質的な問題である「寿命死」が見逃されてきたのだ。これについては、最後に、終章「人はなぜ死ぬのか」で考察することにする。

高齢になり、身体が衰弱してくると、さまざまな不都合なことが起こる。その代表が、誤嚥性肺炎と骨折である。老衰とは別なテーマであるので、コラムとして書くことにする。

【コラム8-1】 誤嚥性肺炎はなぜ高齢者に多いのか

症例8-4 誤嚥性肺炎より死亡

イラストレーターの永沢まことは、開成中学高校の新聞部以来74年にわたる私の親友である。

永沢が先生の似顔絵を描き、私は記事を書いた。大学を卒業してからも彼はイラストレーターとして活躍し、私の何册かの本にもイラストを描いてくれた。2020年頃、彼はリウマチを患い、指が思うように動かなくなっていたが、無理を言って『知的文章術入門』にイラストを描いてもらった。それが彼のイラストの最後となった。彼の描いた入院生活のイラストは看護師さんたちの評判になった。

彼は予断を許さない状態になった。リウマチによる器質化肺炎を併発し、さらに誤嚥性肺炎が加わった。亡くなる3日前に彼を見舞っが、苦しい苦しいという彼の手を握るほかなかった。私と1日違いの誕生日を楽しみにしていた彼はその1日前に86歳で亡くなった。

【コラム8-2】 骨折

高齢になると、筋肉が落ち、骨はもろくなる。特に骨粗しょう症になりやすい女性にとって、骨折は生活の質(ときには命)に大きく影響する重大な「合併症」である。そのことはよく知っていたが、骨折、それも信じられないような重症の骨折が1番の身内に起こるなど予想もできなかった。

症例8-5 大腿骨頸頭部骨折

私の妻は、コロナ禍と時を同じくして、タウ・オ・パチーという進行の遅い認知症になった。記憶力に問題はあったものの、それなりに2人で平和に暮らしていた。高校生の頃はソフトボールの選手であったし、当時としては体格のよい彼女が骨折するなど、家族はあまり考えていなかった。彼女が、91歳のとき、タクシーに乗る際、縁石につまずいて転び、大腿骨頸頭部を骨折した。メタルの骨頭で置き換える手術を受け、さらにリハビリ病院でリハビリを受けた。まだ車椅子が必要な状態で、介護付き高齢者ホームに入所し、介護を受けながらリハビリを続け、ようやく車椅子を卒業することができたところであった。

これで安心と思った。ところが夜間に起きて転倒し、同じ骨折部をまた骨折したのである。今度は最初の骨折以上に重症であった。骨折直後の2日間は意識がなく、私は最期を覚悟したほどであった。転倒前後の貧血の程度から計算したところ、840mlもの出血量であった。輸血により、少しずつ意識が戻ってきた。ところが、退院の4日前にレントゲンを撮ったところ、骨折部位がさらに広がり、「く」の字に折れ、骨端は皮膚を突き破りかねない状態にまでなっていた。写真を見た私は余りのひどさに驚いた。

・

現在、介護施設に入所中である。

じじぃの「死ぬということ・第7章・認知症!死の雑学」

素敵な出逢い…感動 感激 Oh、Brava!!

2017/06/08 内藤 定一さん|多度津から懐かしいシーンが

19年間、アルツハイマーを患った奥様を介護しつつ、その生活から成された心境を短歌で数多く残した歌人、内藤 定一さんの絵画展が仲多度郡多度津町で開催されます。

歌集「スロー・グッバイ」の作者としても知られる内藤さんは、3年半前に90歳で亡くなられるまで、多度津町内外の風景をスケッチや写生で数多く描かれたことでも知られます。

https://marmalade3232.ashita-sanuki.jp/e1016605.html

「認知症界のレジェンド」長谷川和夫さんが残したもの

2021/12/02 読売新聞

真っ先に挙げられる功績「長谷川式スケール」

その功績として真っ先に挙げられるのが、74年に公表した「長谷川式簡易知能評価スケール」(91年に改訂版を公表)だろう。

「これから言う3つの言葉を言ってみてください。桜、猫、電車」「100から7を順番に引いてください」などの質問から成る、診断に使われる認知機能検査だ。物忘れ外来などで、「長谷川式スケール」による検査を受けた人も多いのではないか。

https://www.yomiuri.co.jp/column/anshin/20211130-OYT8T50006/

中公新書 死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に

黒木登志夫【著】

【目次】

はじめに

第1章 人はみな、老いて死んでいく

第2章 世界最長寿国、日本

第3章 ピンピンと長生きする

第4章 半数以上の人が罹るがん

第5章 突然死が恐ろしい循環器疾患

第6章 合併症が怖い糖尿病

第7章 受け入れざるを得ない認知症

第8章 老衰死、自然な死

第9章 在宅死、孤独死、安楽死

第10章 最期の日々

第11章 遺された人、残された物

第12章 理想的な死に方

終章 人はなぜ死ぬのか――寿命死と病死

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

『死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に』

黒木登志夫/著 中央公論新社 2024年発行

「死ぬということ」は、いくら考えても分からない。自分がいなくなるということが分からないのだ。生死という大テーマを哲学や宗教の立場から解説した本は多いが、本書は医学者が記した、初めての医学的生死論である。といっても、内容は分かりやすい。事実に基づきつつ、数多くの短歌や映画を紹介しながら、ユーモアを交えてやさしく語る。加えて、介護施設や遺品整理など、実務的な情報も豊富な、必読の書である。

第7章 受け入れざるを得ない認知症 より

ひっそりとこの世のとなりで生きているアルツハイマーの妻と私と 内藤定一

徘徊の妻連れ戻る黄昏れてようやく街に灯の点る頃 同

内藤定一夫妻は、ともに旧国鉄職員。その妻が、定年退職のときにアルツハイマー病になった。この2首には、現実を受け止め、妻に寄り添いながら、ひっそりと生きている様子がうかがえる。夫は、「それゆけ、ハイカイ号」と名づけた自転車で、妻のハイカイに付き合ったという。本文中に引用した短歌のように、「ほんもののやさしさだけ」が2人の間を結びつけていたのだ。

2 認知症を知る

「認知症」への改名

今となっては信じられないことに、2004年まで認知症の医学名、行政名は「痴呆」であった。「痴」にしても「呆」にしても「ばか」「おろか」「あほう」の意味がある。長谷川和夫(精神科医、1929~2021)によると、「痴呆症」ケアセンター長の会議で、痴呆は侮蔑的という意見が出て、長谷川を含むセンター長の連名で名前の変更を厚労省に提案し、公募を基に選考した結果「認知症」に決まった。なお、英語名のdementiaは、ラテン語のde-mentia、「理性を欠く人」という語源である。

認知症は高齢化のスピードを超えて増えている

認知症は高齢化の速度を超えて増えていることが、福岡県久山町の研究からわかった。高齢化の影響を調整しない「年齢末調整有病率」では、65歳以上人口の20%近くまで増加している。ところが、高齢者の増加を修正した「年齢調整有病率」でも認知症は増えている。年齢を調整すると減少しているがんとは対照的である。困ったことに認知症そのものが増えているのだ。

3 認知症の中核症状と周辺症状

われわれは、驚くほど多くのことをマスターして生きていることに、あらためて気がつく。場所、日時、時間、方向を認知し、過去を記憶し、社会に適応し、人間関係をうまくこなす。

テレビ、電話、掃除機、電子レンジ、スマホ、車などなどを使いこなさなければ、現代の社会を生きていられない。ところが、それができなくなるのが認知症なのである。長谷川和夫が自らの経験から、認知症を「生活の障害」と言ったのはこのことだったのだ。

認知症の症状は、大きく中核症状と周辺症状に分けられる。中核症状は大きく、次の3つである。

・記憶障害:単なる「もの忘れ」「ど忘れ」とは異なる。食事の内容ではなく、食事したこと自体の記憶がなくなる。物を紛失したとき、誰かにとらえたと思い込む。ガスコンロの消し忘れは火災につながりかねないので、IHコンロに替えた方がよい。

・見当識障害:今日が何月何日何曜日かがわからなくなる。外に出た時、見慣れた風景がわからなくなり、迷子になる。『明日の記憶』の主人公は渋谷の街で突然方向を失い、会社に帰れなくなった。もっとも、コロナ禍で毎日家に閉じこもっていたとき、私も新聞かスマホを見ないと曜日がわからなくなった。

・実行障害:何をするのも面倒になる。掃除は面倒くさい。料理もしたくない。リモコンが使えなくなる。電化製品を入れ替えると使えない。お金を払おうとしても、正確に小銭を数えることができないので、お札でおつりをもらうことになる。このため、財布は小銭でいっぱいになる。

『恍惚の人』

認知症がまだ「痴呆」と呼ばれていた1972年、有吉佐和子は『恍惚の人』を発表した。84歳の茂造は、妻の死が理解できず、一気にぼけが進行して徘徊するようになる。そして、次々に起こる周辺症状。

昭子は、異様な臭気に気付いて目を醒ました。なぜか悪臭が鼻ではなく耳を貫いた実感があった。(……)茂造が四ツン這い蠢(うごめ)いている。(……)

「何をしているの、お爺ちゃん」

声をかけて近づいた途端にぎょっとなった。

茂造は右掌をひろげて畳の目になりに(……)撫でていたが、その畳の上には黄金色の泥絵の具に似たものが塗りたてられていたのだ。

「弄便(ろうべん)」と言われるこの周辺症状は、介護者を一気に疲弊させる。