じじぃの「カオス・地球_387_街場の米中論・第8章・ポスト習近平の時代」

中国経済は習近平不況? 興梠一郎 (神田外語大学教授)【角谷暁子の「カドが立つほど伺います」】(2024年2月13日)

動画 YouTube

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SQh2N9bLxEQ

「戦狼外交」 → 「華夷秩序」?

習近平「中華民族の偉大な復興」を理解するための3つの補助線

2023年08月30日 WEBアステイオン

習近平の論じる「中華民族の偉大な復興」とは一体なにを意味するのか。「中華」とはいったいどのような世界秩序なのか。『アステイオン』98号の特集論文から、現代東アジア国際関係を理解するための3つの補助線が浮かび上がった。

https://www.newsweekjapan.jp/asteion/2023/08/3.php

街場の米中論

【目次】

第1章 帰ってきた「国民国家」時代の主導権争い

第2章 自由のリアリティ

第3章 宗教国家アメリカの「大覚醒」

第4章 解決不能な「自由」と「平等」

第5章 ポストモダン後にやって来た「陰謀論」時代

第6章 「リンカーンとマルクス」という仮説

第7章 国民的和解に向かうための「葛藤」

第8章 農民の飢餓

第9章 米中対立の狭間で生きるということ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

第8章 農民の飢餓 より

「もののはずみ」の経済格差

中国の経済格差にはこの他(都市と農村の格差)にも中国固有の特徴があります。それは、短期間で格差が急激に拡大したことです。何世代もかけてゆっくり格差が広がる場合でしたら、富裕層と貧困層は接触機会がしだいに減ってゆきます。ですから、しだいにお互いに「縁なき衆生」になり、貧者が富者を見て、「自分もあんなふうになりたい」とダイレクトな羨望を抱くとうことはあまり起きない。僕たちが羨望したり嫉妬したりするのは、自分と似たような条件なのに、自分より「いい思い」をいている人間に対してです。「そこはオレがいてもよかったポジションだ」と思うから羨望し、嫉妬する。

・

すさまじい経済格差がありながら、国民の不満が抑制されているのは、自分にもそのうち富裕になるチャンスがめぐってくるという期待があるからだという説明には説得力があります。でも、この期待が維持されるためには、「中国はこれから豊かになり続ける」という成長の保証が要ります。ある時点で「成長が止まりましたので、みなさんにはもう立地になるチャンスはありません」と宣言されたら、3億の農民工たちの勤労へのインセンティブは深く傷つけられる。

「ポスト習近平」の時代

中国の「一国二制度」というアイディアは、日本人にはなかなかわかりにくいものだと思います。日本は四方を海に囲まれている島国ですから、国境線はあたかも自然物のように存在する。だから、「日本であるような、ないような地域」というようなものが周辺に存在するという事態をうまく想像できない。竹島とか尖閣諸島とかで日本人が非常にナーバスになるのは、「どちらに帰属するかわからない土地」が周辺にあるとすごく気持ちが悪いからでしょう。

でも、世界中の人がみんな同じような「国境感覚」を持っているわけではありません。大陸にある国では、山脈とか大河」のようなデジタルな境界線が「自然物」ように存在するという事例はむしろまれです。ほとんどは地続きであり、アルザス、ロレーヌや東プロイセンのように国際関係が変わると帰属先も変わるという例も珍しくありません。国ごとに「国境」という概念は微妙に違っています。

その中にあって中国の国境感覚はかなり例外的なものだと思います。先ほど書いたように、華夷秩序コスモロジーにおいては「ここまでが中国で、ここから先は違う国」という截然(せつぜん)とした線引きがありえないからです。

中華皇帝の発する王化の光が同心円的に広がるというモデルで考える限り、「あまり王化の光が届いていない国」は「中国ではない異国」とはみなされません。中華皇帝が実効支配しない辺境であっても、そこは「土着の蛮人たちが高度の自治を許されているけれども、本来は王土」です。ですから、皇帝に朝貢すれば、質量ともそれをはるかに上回る下賜品を与える。辺境は支配や収奪の対象というよりは、「王化の光」がどれほどあまねきものであるのかを定期歴に確認するための指標でもあるわけです。

・

「一国二制度」というのは、アナログな連続体として中華帝国を観念する華夷秩序コスモロジーの延長線上に置くと理解しやすいと思います。つまり、本来は王土なのだが、皇帝は別に実効支配する気がないので、礼を尽くして朝貢する限りは高度の自治を認める。その点では中国の伝統的な辺境支配のロジックに従っている。台湾や香港やマカオの「一国二制度」もたぶんそのロジックによって正当化されてきたものだと思います。「正当化」まではゆかないにしても、「あまり気持ちが悪くない」ものとして受け止められてきた。

そういう血肉化したコスモロジーは簡単には変わらない。僕はそう思ってきました。けれども近年の香港、台湾、新疆ウイグルに対する中国政府の態度を見ていると、いまの中国共産党指導部は「一国二制度」が「なんだか気持ちが悪い」と思うようになってきたように思えます。脱ー中華コスモロジーというか、国境概念の「世界標準準拠」です。つまり、「王土」である以上、そのすべては皇帝の官僚によって直接統治されるべきであり、土着の物たちによる自治などは認められないという考えに替わってきているように見える。中国人の伝統的な国境感覚が急速に希薄化して、「ふつうの国民国家」の国境感覚に移行しているように見える。

・

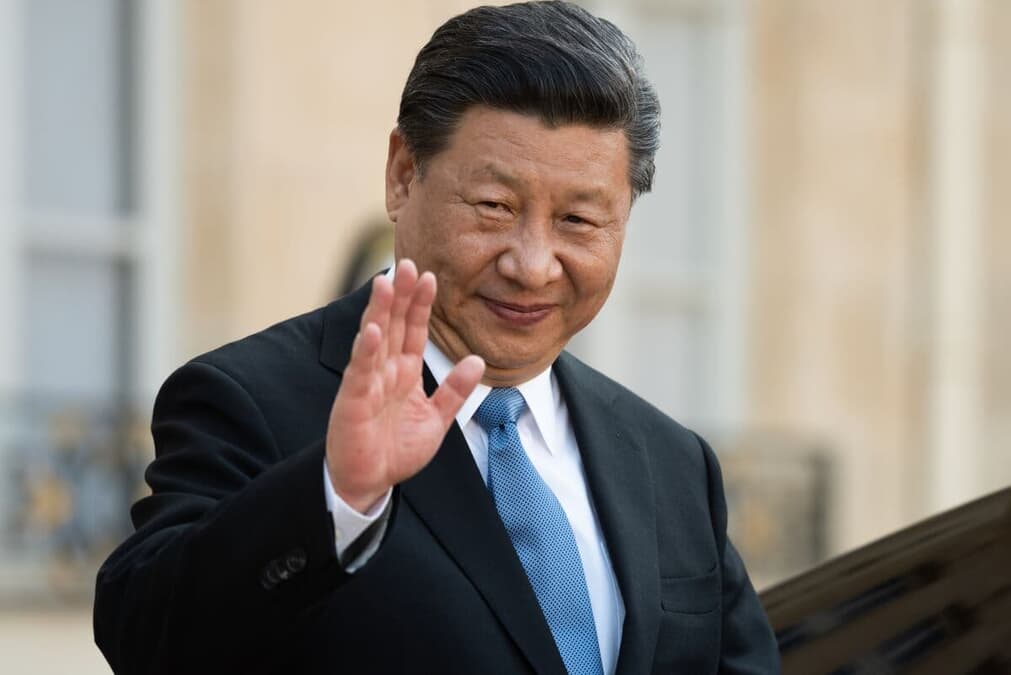

でも、香港の自治の廃止、台湾への軍事的圧力、インドとの国境紛争、新疆ウイグルでの分離主義の弾圧など近年の習近平の「戦狼外交」を見ると、鄧小平の時代の世界戦力とはどうやら逆行しているように見えます。チャイナ・ウォッチャーは、習近平の独裁体制で、中国政府上層部での意思決定プロセスがこれまでと変わり、鄧小平時代のリスク回避型の外交とはまったく違ったものになったと見立てています。

果たしてこれが中国人の総意なのか、それとも独裁者の個人的な偏向なのか。軽々には答えが出ませんけれども、僕は「ポスト習近平」の時代には(米中戦争やロシアとNATOの第三次世界大戦が勃発する前に)、おそらく中国人は再び伝統的な「華夷秩序」モデルに復帰するのではないかと思っています。かなり希望的観測ですけれども。