科学のフロンティア19 RNAから読み解く生命の不思議

DNA、RNA、タンパク質のつながり

ニワトリが先か、タマゴが先か

DNA、RNA、タンパク質。生物に関わる物質の名前とその関係

生物系大学生の生存戦略

●DNA

DNAは一番よく聞く生物用語だと思います。正式名称はデオキシリボ核酸(Deoxyribonucleic acid)この物質は遺伝子の情報を保管している重要な物質です。DNAはたくさんの小さなパーツ(ヌクレオチド)がつながってできた物質です。たくさんの小さなパーツ(ヌクレオチド)は4種類あります。この4種類のパーツをうまく並べることで遺伝子の情報を表現しています。

●RNA

RNAはDNAの親戚のような物質です。正式名称はリボ核酸(Ribonucleic acid)。DNAの正式名称から「デオキシ」がなくなっただけですね。RNAも遺伝情報を持つことができる物質です。情報の表現の仕方もDNA同様4種類のパーツの並び方を使っています。

https://bio-megane.com/2019/07/20/dna%E3%83%BBrna%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA%E3%80%82%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%80%8C%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%89/

『生命と非生命のあいだ』

小林憲正/著 ブルーバックス 2024年発行

第4章 いつ生まれたのか どこで生まれたのか より

どうしたらRNAのようなものができるのか

ところで、1970~1980年代に生命の起源に関するさまざまな仮説が提唱され、その中でもRNAワールド仮説が多くの支持を集めたことは第2章で述べましたが、ここでRNAワールドの長所と短所について、さらにくわしくみていきます。

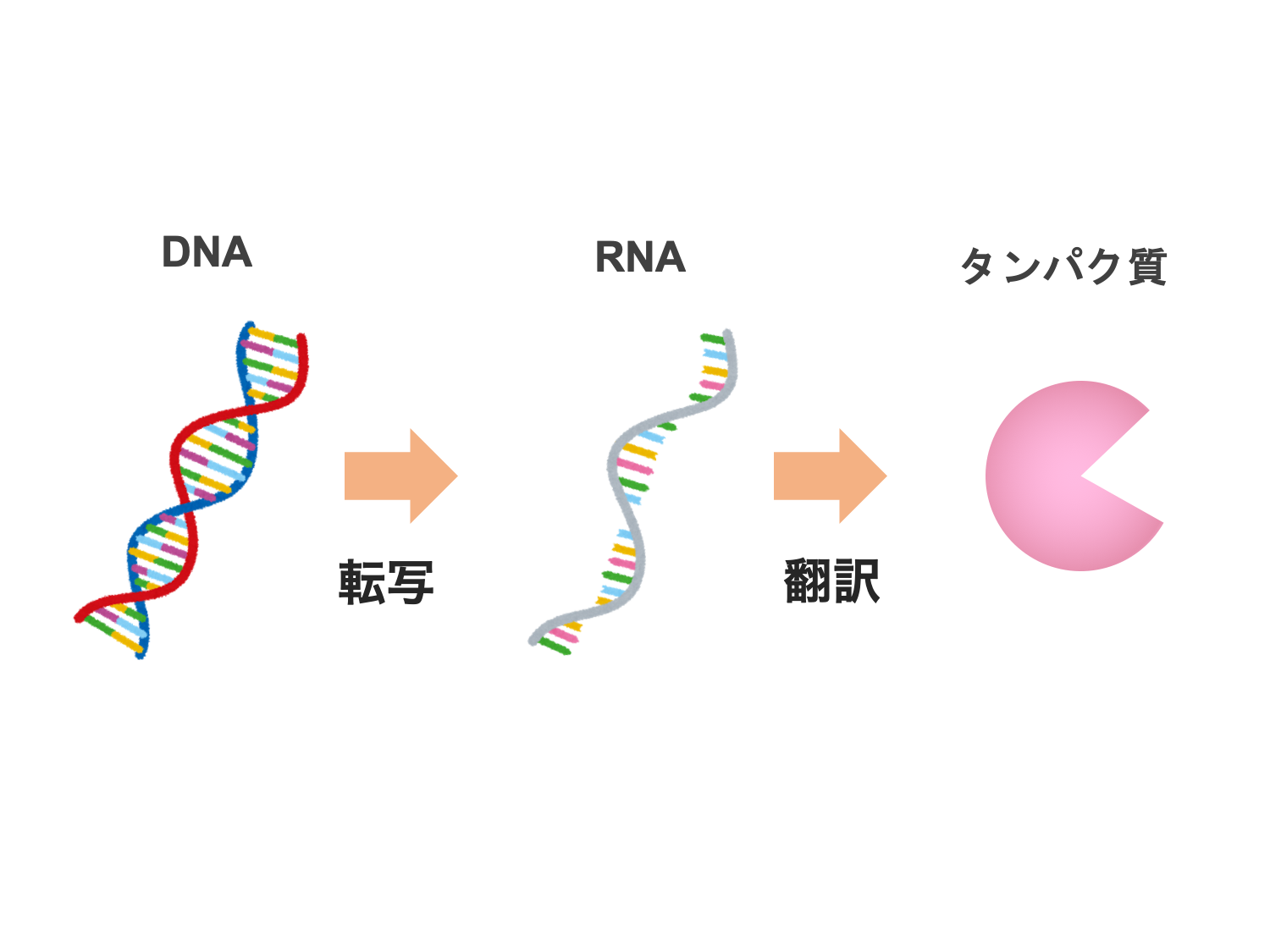

地球生物が細胞の中でタンパク質をつくるとき、細胞中の核酸(DNA)の情報からアミノ酸配列が決まります。このときDNAの情報は、いったんRNAにコピー(転写)され、RNAの情報をもとにアミノ酸が並べられ、タンパク質が合成される(翻訳)という流れがあります。分子生物学ではこれを、遺伝情報の流れについての「セントラルドグマ」とよんでいます(図、画像参照)。

一方で、合成されたタンパク質は、生体触媒の酵素として、DNAの複製、RNAへの転写、タンパク質への翻訳といった、セントラルドグマの各場面での反応を手助けしています。

このようにタンパク質と核酸(DNA、RNA)は、持ちつ持たれつの関係にあるのですが、チェックらによるリボザイムの発見により、RNAが触媒と自己複製の両方の機能を行いうることがわかったことも第2章で述べました。いまのところ、自己複製の機能を持つタンパク質は見つかっていないことことから、RNAのみが両方の機能をそなえた生体有機物ということになります。つまり、RNAが最初にありさえすれば、その後、タンパク質やDNAをつくりだしていくことは可能と考えられるのです。なんといってもこれが、RNAワールド仮説の長所です。

・

一方、短所としては、RNAをつくることは、タンパク質をつくるのと比べてはるかに複雑で大変だということです。アミノ酸が比較的容易に、生物以前の環境でも合成可能であることはすでに述べました。

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

じじぃの日記。

小林憲正著『生命と非生命のあいだ』という本に「どうしたらRNAのようなものができるのか」があった。