SPICE-ing it up: Scientists recover first deep ice core at South Pole

動画 YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=oSfV3_eYwek&t=20s

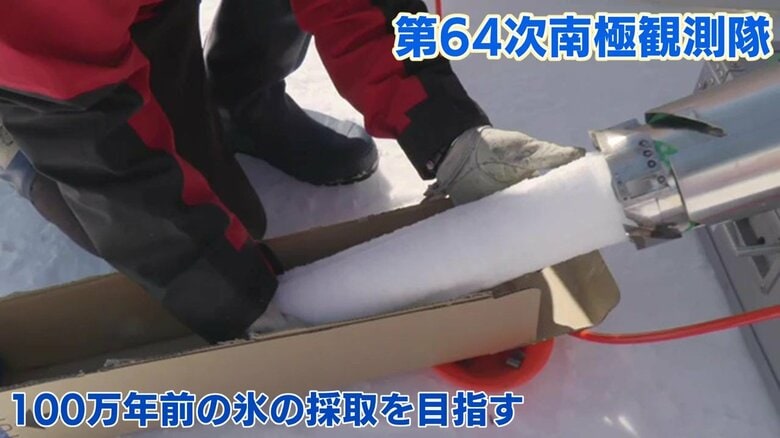

地球の未来を知るカギ“アイスコア” 南極観測隊の調査を支える地方の精密技術で100万年前の氷採取へ

FNNプライムオンライン

日本から約1万4000キロ離れた南極大陸。

64回目の派遣となる南極観測隊の大きなミッションの一つが南極を覆う氷の採取。この調査活動を、福島県にある企業の技術が支えていた。

https://www.fnn.jp/articles/-/487189?display=full

人間という要因 より

氷帽のCO2分析

科学者たちは、南極大陸やグリーンランドの氷床に閉じ込められた気泡を分析することによって、過去のCO2濃度を測ることができる。

その分析からは、過去40万年前の間に何回かの周期的な変動があったことがわかる。その変動は、氷河が形成された最も厳しい氷期にはCO2濃度が低くなり、比較的温かい関氷期にはその数値が高くなるというものである。

産業革命の始まりいらいのCO2濃度の上昇は、地球の平均気温の上昇に合致する。その上昇は、1880年以降10年あたり0.07℃ずつであったが、1970年からは10年あたり0.17℃ずつ上昇している。

「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、もし世界各国政府が温室効果ガスの著しい削減に努めなければ、2100年までには、地球の平均気温は産業革命以前より4.3℃高くなるだろうと警告している。

そのような気温上昇は、海水位の顕著な上昇と極端な気象事象の頻発の両方の原因となり、世界のいくつもの地域において、人々はこれまでの居住地を完全に放棄しなければならなくなるだろう。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

じじぃの日記。

『生態学大図鑑』という本に、「氷帽のCO2分析」という記事が載っていた。

「科学者たちは、南極大陸やグリーンランドの氷床に閉じ込められた気泡を分析することによって、過去のCO2濃度を測ることができる」

氷床コア研究(Ice-core Project)

●グリーンランドで行っている国は7ヵ国。

EGRIPは、氷床コア研究および氷床/気候モデルの研究分野で主要な役割を果たしている7ヵ国(デンマーク、アメリカ、ドイツ、ノルウェー、フランス、日本、スイス)を中心とした国際共同研究で、グリーンランド最大の氷河NEGIS(Northeast Greenland Ice Stream)において、氷流が発達する地点での深層氷床コア掘削を世界で初めて実施します。日本からは国立極地研究所が参加しています。

(https://www.nipr.ac.jp/aerc/kyodo/EGRIP.html)

●南極に基地を持つ国

50年にわたる昭和基地の歴史で最も重要なことは、気象や地磁気、プランクトン量やペンギンの個体数など、地道な観測を長年続けてきたことだ。南極大陸には28ヵ国の基地があるが、長期間きちんと観測を続けてきた国はアメリカ、イギリスなど、ごく一握りの国だけだ。オゾン層の急減を発見したのも、長期の観測に基づく例年の値が分かっていたからだ。南極観測は一見、何の役にも立たず、ムダのようにも見える。しかし、極寒の地に観測隊を送り続ける余裕こそが、本当の先進国や文化国家の証明なのだ。

(https://imidas.jp/jijikaitai/k-40-005-07-05-g203)

「氷帽(氷床コア)のCO2分析」って面白いというより、ずいぶん地味な研究にように思える。

しかし、こういう地味な作業こそが、未来とつながっているんだろうなあ。