【ゆっくり解説】おらが総理「田中義一」!明治~昭和戦前期に活躍した陸軍軍人・政治家である彼の激動の生涯を振り返る!

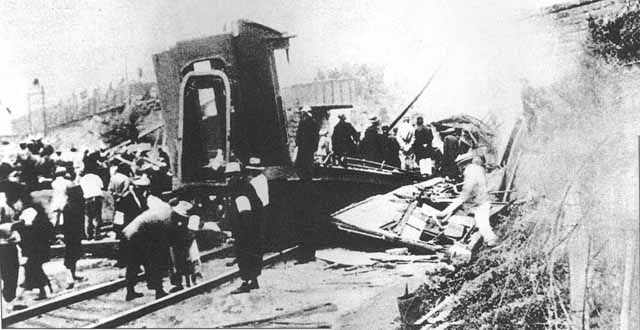

張作霖爆殺事件

張作霖爆殺事件

ウィキペディア(Wikipedia) より

張作霖爆殺事件(ちょうさくりんばくさつじけん)は、1928年(昭和3年・民国17年)6月4日、中華民国奉天市(現・中華人民共和国遼寧省瀋陽市)近郊で、日本の関東軍が奉天軍閥の指導者張作霖を暗殺した事件。

関東軍はこの事件を国民革命軍の仕業に見せかけ、それを口実に南満洲に進行し占領しようとしていた。この事実は戦後まで秘匿されていた。戦後、東京裁判で元陸軍田中隆吉および社会党左派で衆議院議員だった森島守人による証言が出るまでは犯人は不明とされていた。

【田中義一内閣総辞職】

1929年6月27日、田中首相は「陸相が奏上いたしましたように関東軍は爆殺には無関係と判明致しましたが、警備上の手落ちにより責任者を処分致します」と行政処分を上奏した。

これに対し天皇は「それでは前と話が違ふではないか」と田中を叱責した。田中首相が恐懼し弁解することを図ったが、鈴木貫太郎侍従長に「田中総理の言ふことはちつとも判らぬ。再びきくことは自分は厭だ。」と心情を語られた。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

すぐ忘れる日本人の精神構造史

【目次】

はじめに

序章 民俗学の視点で日本の歴史を見るということ

第1章 日本人のマインドは、縄文ではなく稲作から始まった

第2章 武家政権が起こした社会変化

第3章 信仰、道徳、芸能の形成

第4章 黒船来航、舶来好き日本人の真骨頂

第5章 敗戦、経済大国、そして凋落へ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

『すぐ忘れる日本人の精神構造史―民俗学の視点から日本を解剖』

新谷尚紀/著 さくら舎 2024年発行

生活が苦しくても「しかたがない」と我慢する、責任追及をせず問題点をふわっとさせたまま何となく進み、やがて忘れる――そんな日本人の思考や行動の傾向性は「稲作を土台に、律令制+荘園制+武家政権の時代」を経て培われてきたといえる。本書では日本の歴史の経歴、慣習の積み重ねを民俗学の視点から歴史を追跡することで、どうやってそのような日本人が育まれたのかを知り、これからの社会のあり方、日本人のあり方を考える。

第4章 黒船来航、舶来好き日本人の真骨頂 より

日本流・立憲国家

欧米列強の進出・黒船来航

江戸幕府の支配のもとで、国内の反乱もなく外国との戦争のない時代が1615年(元和元)の大坂夏の陣から1853年(嘉永6)ぺりー来航までおよそ240年間も続きました。しかし1853年6月、江戸湾の入り口浦賀沖にアメリカの東インド艦隊司令長官ペリーが4隻の軍艦を率いて来航しました。そしてアメリカ大統領フィルモアの国書を提出して日本に開国をもとめたのです。その軍艦が巨大な黒い船でしたから、「黒船が来た」といって大騒ぎになりました。7月にはすぐにロシアも使節プチャーチンを長崎に入港させて開国と国境の画定を求めてきました。

それに先立つこと50年以上、日本に近海では北方からロシア、南方からイギリスなどの圧力が迫ってきていました。1782年(寛政4)ロシアのラクスマンの蝦夷地来航、1894年(文化元)レザノフの永作入港1808年(文化5)イギリス軍艦フェートン号の長崎港内侵入と食糧・薪水の要求などです。フェートン号は大砲を38門も備えた恐るべき軍艦でした。

鎖国という粗法の順守、何事も江戸の幕閣の裁定を待たなければならないしくみ、それらの固定化された状況において、現地の奉行には対応できる権限はほろんどなく、事故があればその責任の取り方は切腹しかありませんでした。約240年にもおよぶ戦乱のない社会を実現していた幕藩体制の中では、幕府の行政の上での問題対応は硬直化したしたものとなっており、情報の収集も不十分なままに、多くの役人たちは自己保身のための事なかれ主義が習性となっています。激動する国際情勢に起因する変化に個々人で対応する柔軟な思考や行動の技能はほとんど磨かれてきていなかったのです。天皇も将軍も大名も豪商も豪農もそして寺小屋などで学問を納めていた士農工商のほとんどの身分の人たちみなが同じであり、具体的をもって対応する能力は育まれていませんでした。

江戸時代に流行した狂歌や川柳は、時代ごとの世相をよく詠んでいますが、その当時ペリー来航を前にして慌てふためく幕閣や武士たちのようすを詠んだのが、

「泰平の 眠りをさます 上喜撰(蒸気船) たった四杯で 夜も寝られず」

・

という狂歌でした。

受け入れられなかった天皇機関説

その理論的な危険性を回避する憲法学説が、東京帝国大学教授の美濃部津吉(みのべたつきち、1873~1948)が提唱し大正期から法律学界の通説となっていた天皇機関説でした。

それは、ドイツの公法学者ゲオルク・イェリネゥクらが提唱した国家法人法にもとづくもので、国家の統治権は天皇個人にあるのではなく法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする政府機関からの輔弼を得ながらその統治権を行使する、と説くものでした。そうすれば天皇の統治権の行使は国家の最高機関としての発動であり、個人としての天皇に政治上の責任が迫りうると言う危険は回避できる理論です。

しかしこれは、1935年(昭和10)に軍部や右傾思想家の攻撃によって議会で否認されていくことのなります。これを天皇機関説問題といいます。

その先鋒に立ったのは、もと陸軍中将で貴族院議員の菊池武夫(きくちたけお)でした。その彼を後押しする右傾思想家の言動は社会的にも効果がありました。冷静な論理よりも感情的な議論が大きな声の中で追認され、それに便乗する多数派が形成され、そのなかにいることで自分の居心地のよさに安心していく者たちが多いという日本の社会のありか方のひとつの例であったと考えられます。

そのような権力者への付和雷同とそれにとってできる多数派への便乗というのが、多くの日本人と特徴として身についてしまっているのはなぜか。それは、大きな権力の前ではいとりでは立ち向かえない、臆病な稲作農民としての集団労働の中に培われてきてしまった性癖であると考えられます。集団的な行動の中にいることが安全だと考える人たちがいちばんこわいのは、孤立することなのです。孤立を恐れる自人々の傾向性を、権力者やその手先の者たちはよく知っているのです。なぜなら自分たちもやはりそうだからなのです。

しかし、そのような感情的な主張や扇動や運動が国と社会を危うくするもとであることは、歴史の事実が提示しています。美濃部の天皇機関説を攻撃して天皇主権説を主張した、東京帝国大学教授の憲法学者上杉愼吉(1878~1929)による天皇主権説は、むしろ天皇の政治責任と戦争責任の追及への論理的な方途を開いていったものなのでした。