いろいろな貿易

2023年8月24日 ブリッジぷりんと

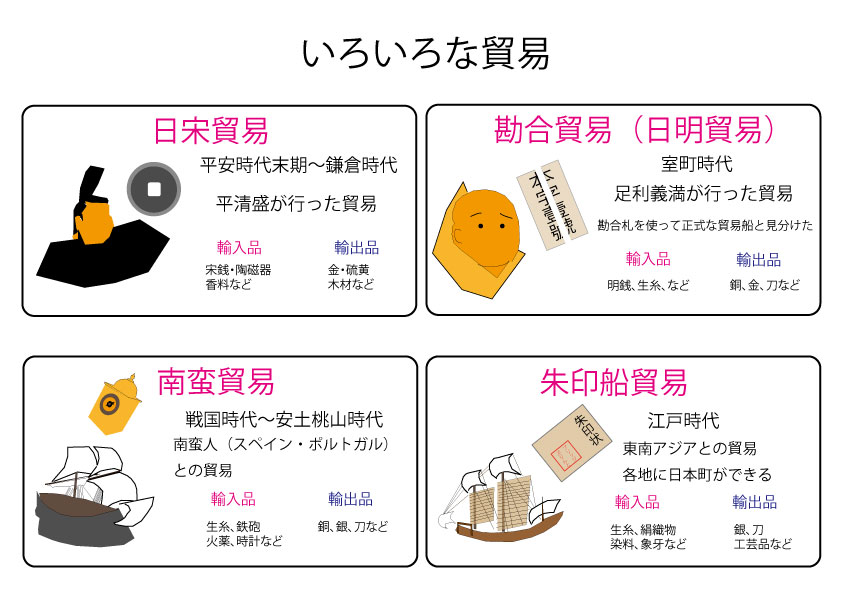

いろいろな貿易をまとめてみました。

①日宋貿易

日宋貿易は平安時代末期~鎌倉時代に平清盛がおこなった貿易です。

②勘合貿易(日明貿易)

勘合貿易は日明貿易ともよばれ室町時代に足利義満が行った貿易です。

③南蛮貿易

南蛮貿易は戦国時代~安土桃山時代に行われた南蛮人(スペイン・ポルトガル)との貿易です。

④朱印船貿易

朱印船貿易は江戸時代に行われた東南アジアとの貿易です。

https://mirai-bridges.com/iroironaboueki/

第3章 信仰、道徳、芸能の形成

第4章 黒船来航、舶来好き日本人の真骨頂

第5章 敗戦、経済大国、そして凋落へ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

『すぐ忘れる日本人の精神構造史―民俗学の視点から日本を解剖』

新谷尚紀/著 さくら舎 2024年発行

生活が苦しくても「しかたがない」と我慢する、責任追及をせず問題点をふわっとさせたまま何となく進み、やがて忘れる――そんな日本人の思考や行動の傾向性は「稲作を土台に、律令制+荘園制+武家政権の時代」を経て培われてきたといえる。本書では日本の歴史の経歴、慣習の積み重ねを民俗学の視点から歴史を追跡することで、どうやってそのような日本人が育まれたのかを知り、これからの社会のあり方、日本人のあり方を考える。

第3章 信仰、道徳、芸能の形成 より

日本人に染みついた信仰・思想

町人や農民の信仰と道徳

江戸時代の社会を支えていたのは、本来の戦乱と殺戮という職能から離れてしまった武士たちだけでなく、食糧の現場生産者である農民たちや、商品流通を担っていた商人たちでした。それらをいわゆる士農工商という身分秩序の枠組みへとはめこんでいったのが幕藩体制でした。

人口の約90%を占めていた農工商の人たちの生活の中で身近にあったのは、村や町の氏神や、寺請制度の中での檀家家でした。そのような神々への信仰や仏への信仰生活という精神生活の中で大きな支えとなっていたのは、制度的な信仰だけではなく、現世の御利益がある稲荷信仰や観音信仰、その他の民俗的なさまざまな信仰でした。古代からの由緒ある京都の伏見稲荷や東京の浅草寺(せんそうじ)の観世音菩薩、成田山新勝寺(しんしょうじ)の不動明王、また信濃の善光寺の阿弥陀如来のような例は、江戸幕府の行政的な寺請制度や檀家制度とはまた別の霊験や御利益のある信仰伝承として人々の圧倒的な信心を集めてきています。それらは日本人の心意に響く信仰としての意味があるからといえます。

また、都市の商工業者、町人たちの社会でも、その生活の知恵ともいえる生活信条が、神仏への信仰や儒教の道徳の影響の中から形づくられてきていました。たとえば、京都の町で石田梅岩やその弟子の手島堵庵が江戸時代中期に説いた心学は、武士こそ第1と考えられていたその時代に、士農工商の身分の中でも武士の道徳だけが大事なのではなく、商人たちの利潤の追求は正当な営みであり、町人や農民などすべて働く人間にとって、勤勉・倹約・正直・感謝などの徳目が必要であることを説きました。その徳目を実践することによって、日々働く町人や百姓たち庶民の生活の中にも自信をもたせるものとなりました。

そのような働く者たちの生活倫理を説く考え方は、日本では江戸時代後期に活躍した二宮尊徳(にのみやそんとく)の報徳思想や、近現代の企業経営者の考え方にも影響を与えています。たとえば、近江商人の経営理念ともいわれており、経営の神様といわれた松下電器産業(現・パナソニック)の創業者松下幸之助(まつしたこうのすけ)も言っていたのが、「三方よし」という考え方でした。「売り手よし、買い手よし、世間よし」という考え方です。商品価値に見合う価格、購入価格に見合う商品、ということが基本ですが、その二者だけの利益で終わらずに、従業員やその家族にも得になり地域雇用を生み出し、環境保護や教育施設への賛助など、社会貢献を行なうことによって三者の利益になる企業であることを目指す考え方です。20世紀後半まではよく言われており、2023年の現在の日本では忘れられてしまったかのような日本人の基本的な考え方が、「世のため他人(ひと)のため」という生き方でした。ふりかけの「ゆかり」で知られる三島食品株式会社の創業者、三島哲男(みしまてつお)の生き方もまさにそうでした(新谷尚紀 「食品産業と企業倫理についての民俗伝承学考察」『国立歴史民族博物館研究報告』第207集、2018)。

学問、思想の発展

日本人の思想は、基本的に自然現象に対して感覚的で感情的であり、理論的な面が弱いという特徴がありました。それは、哲学者である和辻哲郎(わつじてつろう)の『風土』(1963)でも指摘されているように、気候や環境が人間に影響するという見方です。

南アジアのモンスーン地帯、西アジアの砂漠地帯、ヨーロッパの牧場地帯と分けて、モンスーン地帯には受容的で忍従的な生き方と汎神論的な世界観が、砂漠地帯には戦闘的で団結と服従を重んじる生き方が、牧場地帯には自然の中に法則性を見出す合理的な生き方が生まれたとしています。

日本の場合は、モンスーン地帯の受容的忍従的な生き方を基調としながらも、四季の変化の激しさから怒りや激情と淡泊やあきらめというのが混じりあっているのが特徴である指摘しています。ただ、その和辻の風土論はあまりに詩的な着想であるという批判もあります。しかし現地のフィールドワークによる個別の事例情報の収集も重要ですが、大局的な観点も必要とすれば、それは仮説としては一定の参考にはなる見解でしょう。

日本では古代から中世の人たちの感性をもとに、その英知と探究心は、仏教の説く理論へと集中していきました。そして、古代の天台や真言などの信仰世界の開拓と、中世の浄土や法華や禅などの信仰世界への発展とが見られました。