じじぃの「カオス・地球_334_日本人の精神構造史・第1章・水田稲作の始まり」

【ゆっくり解説】農学の世界・お米①~稲作の歴史~

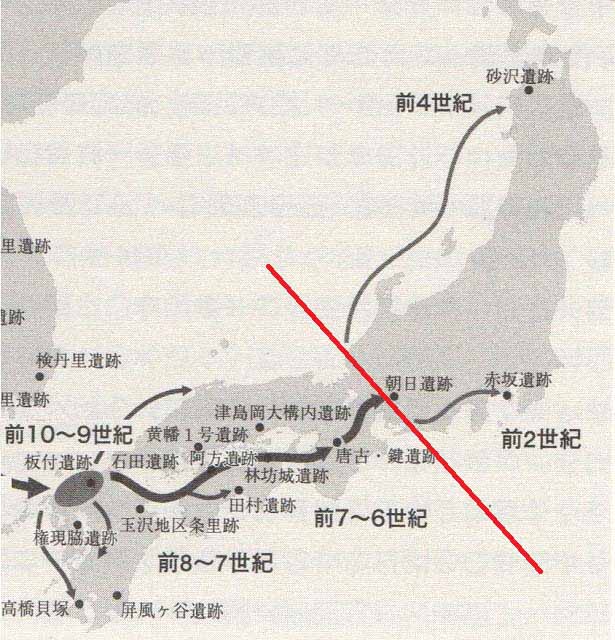

紀元前10世紀後半に、九州北部で始まった水田稲作

なかなか広まらなかった水田稲作

炭素14年代測定の結果、水田稲作は、従来説より500年早い 紀元前1000年に遡ることが判明した。

『水田稲作が伝わると、列島各地の縄文人はすぐに水田稲作を受け入れ、農耕社会がまたたくまに成立した。』 という考え方は誤りであった。

水田稲作を受け入れたのは、九州北部から始まって東海地方までで(それでも500年かかっている。)、そこでストップし、それ以遠の東日本の縄文人はなかなか受け入れなかった。

http://plaza.harmonix.ne.jp/~udagawa/nenpyou/inasaku.htm

すぐ忘れる日本人の精神構造史

【目次】

はじめに

序章 民俗学の視点で日本の歴史を見るということ

第1章 日本人のマインドは、縄文ではなく稲作から始まった

第2章 武家政権が起こした社会変化

第3章 信仰、道徳、芸能の形成

第4章 黒船来航、舶来好き日本人の真骨頂

第5章 敗戦、経済大国、そして凋落へ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

『すぐ忘れる日本人の精神構造史―民俗学の視点から日本を解剖』

新谷尚紀/著 さくら舎 2024年発行

生活が苦しくても「しかたがない」と我慢する、責任追及をせず問題点をふわっとさせたまま何となく進み、やがて忘れる――そんな日本人の思考や行動の傾向性は「稲作を土台に、律令制+荘園制+武家政権の時代」を経て培われてきたといえる。本書では日本の歴史の経歴、慣習の積み重ねを民俗学の視点から歴史を追跡することで、どうやってそのような日本人が育まれたのかを知り、これからの社会のあり方、日本人のあり方を考える。

第1章 日本人のマインドは、縄文ではなく稲作から始まった より

日本人の起源

およそ650年かけて水田稲作が定着

およそ1万3000年前から2300年前の紀元前3世紀頃まで、約1万年間続いたのが縄文時代と呼ばれる時代でした。

かつてはこの時代の人々は狩猟や漁労(ぎょろう)と採集を中心とした生活をしていたと考えられていたのですが、最近の研究によって、当時すでに高度な加工の技術や栽培の技術をもっていたことが明らかになってきています。青森県の三内丸山(さんないまるやま)遺跡では、食糧のための栗の栽培も行なわれていました。日本各地の縄文遺跡では、獣肉食はもちろん、魚介類やどんぐり、芋類の栽培などもさかんに行なわれていたことがわかります。そして、一部では陸稲の栽培が行なわれていたことが遺伝子分析から推定されています。(金関恕監修、大阪府立弥生文化博物館編『卑弥呼の食卓』吉川弘文館、1999/佐藤洋一郎『米の日本史 稲作伝来、軍事物質から和食文化まで』中公新書、2020)。ただその縄文時代の米は、新しい時代の水田稲作の主流にはなることはありませんでした。

一方、まだ縄文時代と考えられていた紀元前10世紀半ば、北部九州、玄界灘沿岸地域の平野部で稲作が始まっていたことがわかりました。

2003年(平成15)、国立歴史民族博物館を中心とする考古学関係者の共同研究が、AMS(加速器質量分析)炭素14年代測定法を用いた分析の結果からそれを明らかにしました。そしてさらに、水田稲作が関東地方の南部にまで広がるのに前3世紀までのおよそ650年という長い期間がかかったことがわかりました。これは、全国の考古学者の情報共有による成果です。約650年といわれてもその長さはいまいちわかりづらいかもしれませんが、つまり長さでいうと、中世の南北朝期の後醍醐(ごだいご)天皇の時代から、現代の私たちの21世紀はじめまでかかったということです。

なぜ、そんなに水田耕作の定着は難しかったのでしょうか。

それは温帯モンスーン気候の日本列島では、古くから利用されてきていた山野河海(さんやかかい)の食材が比較的豊富にあり、人々は無理をしてまでたいへんな苦労をする水田稲作の仕事をしたくなかったからでしょう。水田稲作というのは、それまでの狩猟・漁撈・採集を主とする生業とは比べものにならないほど、技術的にも労力的にも負担が重いものだからからです。

まず、水源の確保と耕作地の造成が必要で、そのための灌漑(かんがい)土木の工事も必要でした。稲作も籾から苗への生育の中で、施肥、除草、害虫や鳥獣除けなど、さらには種まきや田植えから収穫まで、春夏秋冬の1年間を通して継続的な重労働が続きます。その間には日照りや長雨、洪水などの自然災害への対応も必要です。

ただ、それにもかかわらず、水田稲作は九州北部から瀬戸内沿岸部の西半分にまで徐々に伝わっていきました。その間には約200年もかかりました。そしてその後、大阪湾沿いの摂津(せっつ)・河内(かわち)地域までは約300年のかかり、内陸部の奈良盆地までは400年ほどかかったことがわかっています。

考古学の現地調査によると、その稲作の広がりの過程には人々の移住がかかわっていたといいます。たとえば、大阪の河内平野部への伝播では、すでに稲作を受け入れていた讃岐(さぬき)地方など瀬戸内沿岸の集団が移住してきていたことがわかっています。

その集団が河内平野の大和川(やまとがわ)の下流域にまず移住してきて稲作を始め、およそ100年、世代でいえば3世代以上も経つ間に、大和川の下流域の稲作民が上流域の住民である園耕民とも交流を進めていき、そして稲作が上流域にも広がっていったのでした。

旧来の縄文時代の芋類や粟などの栽培をしていた上流域の園耕民の人たちの住居は、山野河海の自然資源を利用する狩猟や漁撈や採集の生活に便利な高台に営まれていました。それが新たに稲作を受け入れていくとともに、その住民たちの住居は、水田稲作に適した低地に広がっていきました。