【医療機器】MRIの原理って知ってる?【解説】

MRIを高感度化するキセノンガスの高効率発生装置を開発

2006/11/28 産総研

磁気共鳴画像診断装置(MRI)は、測定対象を傷つけることなく内部構造を調べる方法として医療現場や産業現場で実用化されている。

磁気共鳴が観察されるためには、水素核のように原子核が磁石としての性質を持っていなければならない。医療用に最もよく用いられているMRIは水素原子核(プロトン、1H)を対象として見ており、主に、生体組織中の水分や脂質の水素原子の密度を画像化している。肺のような水素原子の密度の低い臓器についてはほとんど利用例がなかった。

このような問題に対し、強力な電磁石による高磁場化、検出コイルやシーケンスの高効率化といった検出感度の向上を目指した研究が行われてきている。しかしさらなる高感度化ということになると、NMR現象の原理まで踏み込んだ新しい高感度化技術が必要である。

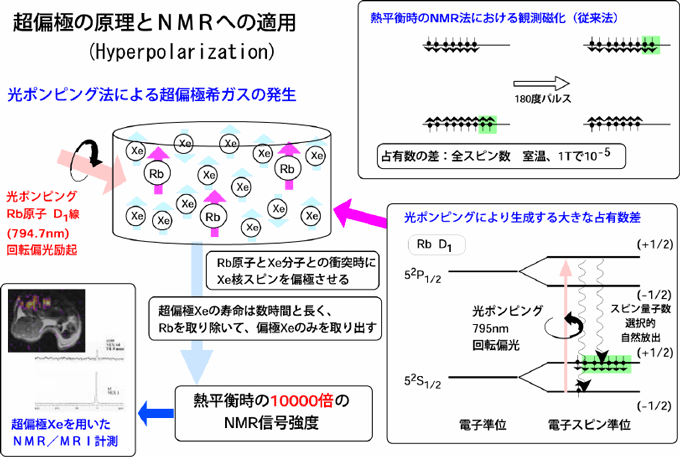

この方向の研究の一つとして、超偏極(Hyperpolarized)と呼ばれる状態の希ガスの利用が注目されている。希ガスはヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノンなど、最も化学反応しにくい安定な元素であり、生体に対する毒性の少ない安全な元素である。

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2006/pr20061128/pr20061128.html

『マンガと図鑑でおもしろい! わかるノーベル賞の本』

うえたに夫婦/著 大和書房 2023年発行

希ガスを見つけまくり! 1904

空気中の希ガス元素の発見と周期表における位置の決定 ウィリアム・ラムゼー(イギリス 1852-1916)

レイリ―卿とアルゴンを発見したラムゼーは、1895年に地殻中からヘリウムを、1898年には液体空気の製造・分析によって、ネオン、クリプトン、キセノンを発見する。

ラムゼーは、この5つを新たな元素グループ「希ガス」として周期表の右端に1列追加し、化学の進歩に大きく貢献した。

CTと共に広く普及 2003

核磁気共鳴画像法(MRI)に関する発見 ポール・C・ラウターバー(アメリカ 1929-2007)、ピーター・マンスフィールド(イギリス 1933-2017)

ラウターバーは1970年代、NMR(核磁気共鳴)を人体に応用しようと考えた。

その実現は困難とされたが、磁力のかけ方などを工夫し人体内部の画像を得ることに成功。その後、マンスフィールドが技術を進化させ、MRIとして確立。X線の被曝なく人体のより鮮明な断層画像が得られることから、CTと共に診断装置として広く普及するようになった。

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

どうでもいい、じじぃの日記。

うえたに夫婦著『マンガと図鑑でおもしろい! わかるノーベル賞の本』という本を見ていたら、「CTと共に広く普及」という項目があった。

MRI(核磁気共鳴画像法)装置の超伝導電磁石の冷却用途で希ガス(ヘリウムなど)が使われている。

ヘリウムは、商業ベースでは天然ガス中に一定量以上存在する必要があり、このような天然ガス田を有する国であるアメリカ、カタール、ポーランド、ロシア、アルジェリア、オーストラリアなどが限られた生産国である。

体の中の状態を調べるために広く用いられている装置の1つがMRI。

【用語解説】

MRI(核磁気共鳴画像法)

磁石としての性質を持つ原子核を静磁場中に置き適切な電磁波を照射すると共鳴現象を起こし、そのとき、放出される電磁波を電気信号として検出し、計算機を用いて断層像を描出する診断方法。

可視光、X線に比べるとずっとエネルギーの低い、数10メガヘルツ(FMラジオで利用されている周波数帯)の電磁波を利用しており、他の放射線を利用した画像診断法より比較的安全だといわれている。

形態学的な情報を与えるX線CTに対し、MRIは、生体組織の化学的変化及び働きまでも検出し表示できる。

光ポンピング

光ポンピング (Optical pumping) とは、光を用いて原子もしくは分子内の電子を低エネルギー準位から高エネルギー準位へ励起(ポンピング)する。

だそうです。

あまり理解していません。 (^^;;

でも、お世話になっています。