じじぃの「カオス・地球_168_共感革命・第6章・今西錦司・棲み分け論」

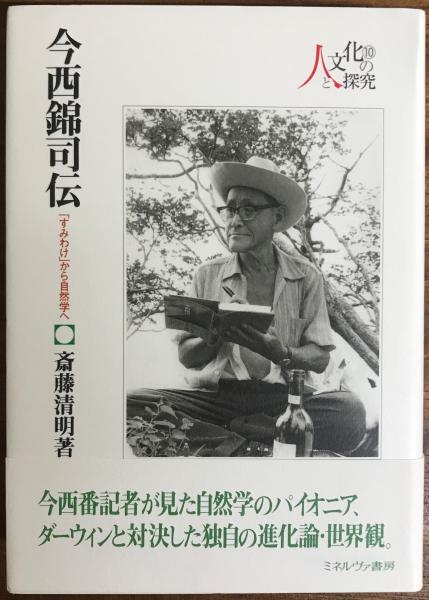

今西錦司伝 斎藤清明著 棲み分け理論唱えた泰斗の原点

2014年8月5日 日本経済新聞

生物界の棲(す)み分け、南の島やゴリラの森の学術調査、登山隊の遠征……多岐にわたる先駆的活動で人々を吸引し、京都学派の総帥の一人となった今西錦司の評伝である。

今西の生涯の足跡を丁寧に探索し、その意味するものを十全に伝えている。今西評伝の決定版と思える重量感がある。

賀茂川の川底の石をひっくり返し、カゲロウの幼虫の採集を繰り返しているうちに、幼虫の種が川の流速に対応して生息場所を異にしていることに気づく。それが「棲み分け理論」の出発となる。

やがて今西は、競争を原理とするダーウイン的進化論ではなく共存的な進化論を唱えていく。種の変異は「変わるべくして変わる」と言い放って煙(けむ)に巻いた。科学ではなく思想とも揶揄(やゆ)されたが、その底に「日本的な自然観」があったと著者は記している。

晩年、今西は個別のテーマを超えた「自然学」を提唱した。ディテールの科学的事実ではなく、類型化しうる、より大きな普遍の認識である。「全体自然」への憧憬とも思えるくだりを読んでいると、少年の日々から連なる一本の道が浮かんでくるようである。

https://www.nikkei.com/article/DGXDZO75156040S4A800C1MZB001/

河出新書 共感革命――社交する人類の進化と未来

【目次】

序章 「共感革命」とはなにか――「言葉」のまえに「音楽」があった

第1章 「社交」する人類――踊る身体、歌うコミュニケーション

第2章 「神殿」から始まった定住――死者を悼む心

第3章 人類は森の生活を忘れない――狩猟採集民という本能

第4章 弱い種族は集団を選択した――生存戦略としての家族システム

第5章 「戦争」はなぜ生まれたか――人類進化における変異現象

『共感革命』

山極壽一/著 河出新書 2023年発行

人類は約700万年前にチンパンジーとの共通祖先から分かれ、独自の進化を遂げた。やがて言葉を獲得したことによって「認知革命」が起きたとされている。しかし、実はその前に、もっと大きな革命があった。それが「共感革命」だ。

第5章 「戦争」はなぜ生まれたか――人類進化における変異現象 より

西洋近代への日本霊長類学者の反論

人間を戦争へと導いた理由としては、共感力も挙げられるだろう。

17世紀、トマス・ホッブズは『リヴァイアサン』の中で、自然状態の人間は闘争状態であるから、その闘争状態に秩序をもたらすためには大きな権力、リヴァイアサンという怪物を必要とし、人びとが自分たちの権利をそこに譲渡し、その権力による支配が平和をもたらすと記した。政治権力を認める考え方である。

・

しかし、今西錦司の根本原理は棲み分け論で、競争原理ではない。

世界にこれだけ多様な生物がいるのは、生物が互いに共存し合おうと互いの性質を変え、環境に適応するように暮らし方を変えていったからで、「棲み分けの多様化」こそが進化なのだと主張した。

大変画期的な考えだったが、残念ながら当時、この主張は認められなかった。進化のメカニズムが、競争によるものではなく、共存によるものだという説を証明できなかった。

だが、これは大変重要な考えだ。今西が主張した進化は大進化のことで、ダーウィンの進化は個体の進化、つまり小進化なのだ。生き残ることによって、その個体の子孫の性質は受け継がれる。これは遺伝子レベルで証明が可能だ。しかし、今西の考える進化は、その種全体が変わっていくことであり、個体の進化を説明しているわけではない。なぜオオカミとリカオンの違いが生まれたのか、ゾウとキリンのような形が違う動物ができたのか、有袋類、有胎盤類という系統の全く違う哺乳類でフクロオオカミ、オオカミという形態のよく似た種が生まれたのはなぜか、などということを捉えていった進化論なのだ。

今西自然学と西田哲学

かつて哲学の役割は、この世界がどのようにできているかについての解釈と、人間の生きる意味を教えてくれることで、多くの人が人間は他の生物とは異なる特別な存在だと考えていた。

西洋では自然科学が発達し、18世紀には産業革命が起こって、都市文明が築かれていった。しかし20世紀中盤に、すべての生物はDNAという遺伝子によってつくられており、人間も同じだとわかると、人間の解釈は生命科学の領域に任されるようになった。

さらに、DNAが4つの塩基の組み合わせによってできていることがわかり、ミクロとマクロな世界観が広がりを見せ、情報通信技術が発達すると、世界の解釈は情報学の領域と見なされるようになった。今日、哲学の存在意義は急速に弱まっているように見える。

そんな中で、フランスの地理学者オギュスタン・ベルクは風土学を提唱している。

「風土」という語はもちろん和辻哲郎の『風土 人間学考察』を土台にしている。ベルクはそこに、西洋哲学の「主語的」でも、西田哲学の「述語的」でもない、「通態的」な視点を入れて、新たに哲学的な考察による世界観を創造したのだ。

本書で私は、人類がこれまでの歴史過程で誤った道筋を探しだし、これまでとは異なる社会をつくり出す必要があると訴えてきた。そのためには、人類とは何か、社会とは何か、といった根源的な問いを捉えなおし、模索する必要がある。

日本の霊長類を切り開いてきた今西錦司は、戦時中の1941年に徴兵を予感し、遺書の代わりに『生物の世界』を著わした。この本の冒頭には「この世界の構造も機能も、元は1つのものから分化し、生成したものである」という今西思想の基本となる原理が示されている。

今となっては当たり前の考え方だが、まだDNAが発見される前の段階で、無機物からなる地球や宇宙の生成をも含んだ壮大な構想にすでに辿り着いていたのは驚異的だ。

プロトアイデンティティ(原帰属性)という概念もそこから出てくる。これは、甲乙なくつくられた個体同士の間で、同じものであると認め合う働きのことであり、生まれつきそなわったものという考えだ。種というものは、まず同質性によって、それが長期間にわたって安定していることが基本となっている。

これは個体同士のわずかな違いが繁殖力の差を生み、それが自然選択を経て新しい種に分化する、というダーウィンの考え方とは根本的に異なる。

すべての生物は元々1つのものから分化したのだから、互いに認め合う能力を持っているはずで、だからこそ別々の種に分化しても認め合い、共存できると見なす考えだ。

しかし、そこには「認め合いの起こる場」がなければならず、その場とは、それぞれの種の生物と一体となった環境だというのである。これは、今西がヒラタカゲロウの観察によって発見した「棲み分け」という現象から導き出した考えである。

こうした「認め合い」「棲み分け」「共存」といった考えは、「競争」「適応」「淘汰」といったダーウィンの進化論とは対照的なものだ。ダーウィンは、環境とは生物にとって一方的に影響を与えるもので、それぞれの種の個体が環境に適応することによって淘汰が機能すると考えた。

しかし今西は、生物と環境は一体であって、それぞれに影響を与え合うものと見なした。実は、この考えには哲学者の西田幾太郎の影響が見て取れる。

今西の著作に西田の名前が出てこないが、82歳になった頃に生物物理学者である柴谷篤弘との対談本『進化論も進化する』の中で、西田の哲学論集の第2巻にある生物論を繰り返し読んだと述懐している。この生物論とは、西田が1937年に出した「論理と生命」のことで、「生命が環境を変ずるとともに、環境が生命を変ずる」という文章がある。

すべての生物に別の「社会」がある

日本の霊長類学がその草創期から重要なテーマに据えた「動物社会の進化」は、この「あいだ」の論理を前提にしている。

西洋の思想は社会も文化も人間にのみ与えられたものと見なしていた。新約聖書の「ヨハネによる福音者」の冒頭に「はじめに言葉ありき」と記されているように、万物は言葉によって成り、それを治めるのは言葉をしゃべる人間だけである、という考え方が支配的だったのだ。

・

これらの考え方には、人間と人間以外の動物の「あいだ」がない。言葉を持ったとき、人間は社会も文化も持つ可能性と必然性を手に入れたわけで、その起源を問うても意味がないと見なすものだ。西洋の学者は、今でも人類が言葉を持った出来事を「認知革命」と呼び、それ以降の人類を、真の意味での人間と見なす傾向がある。