じじぃの「宗教・戦争で負けた唐から製紙技術が世界へ流出?世界史の雑学」

【ゆっくり解説】 タラス河畔の戦い 東西超大国の衝突 【唐】

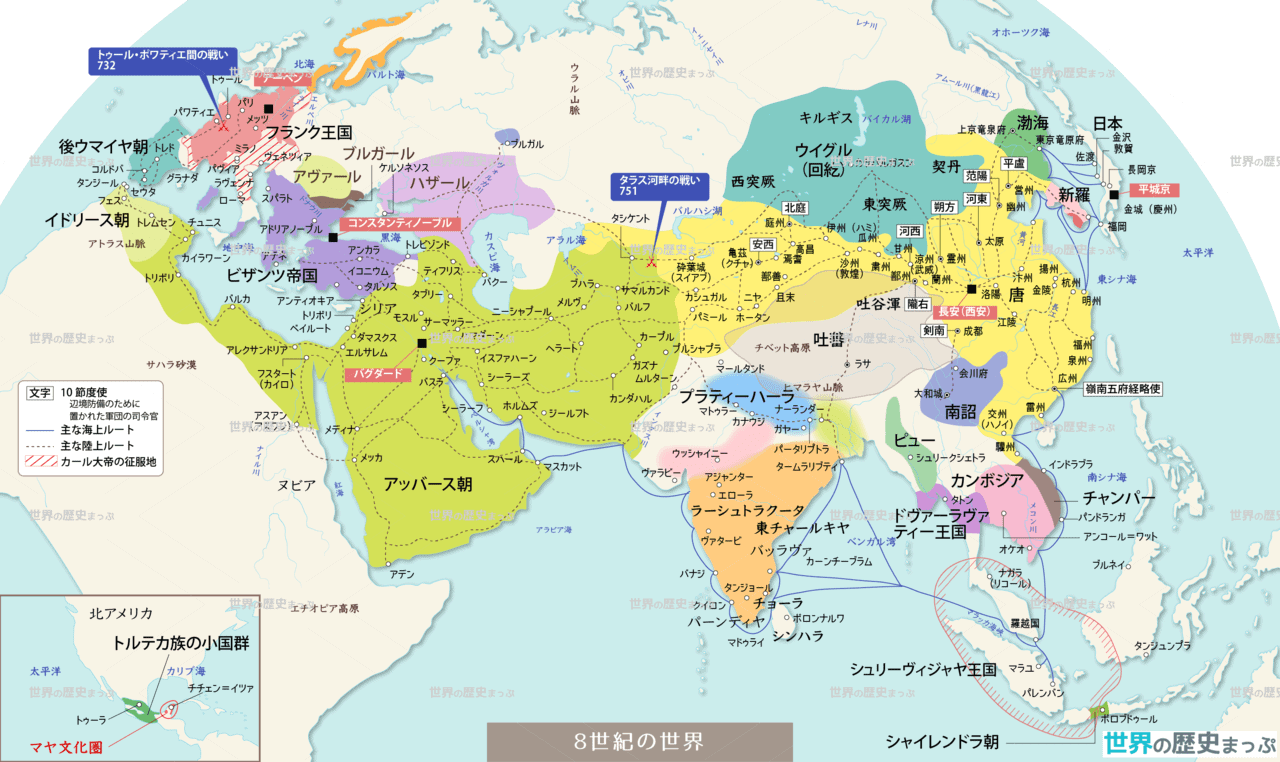

8世紀の世界地図 タラス河畔の戦い(キルギス)

タラス河畔の戦い

2023-08-26 世界の歴史まっぷ

751年、中央アジアのタラス地方(現キルギス)で、高仙芝(こうせんし)率いる唐軍とアッバース朝との戦い。

アッバース朝が唐朝を大破し、イスラーム勢力は、ソグド人の本拠地たるアム川・シル川中間地帯を含め、パミール以西のオアシス地帯の西半を完全に勢力圏におさめることとなった。ユーラシアの東西を結ぶ通商ネットワークの主役は、ソグド人からムスリム商人へと、しだいに移り変わっていった。

中国で発明された製紙法は、捕虜となった唐人の紙漉き職人によって西方に伝えられ、757年にはサマルカンドに紙工場が建てられた。

https://sekainorekisi.com/glossary/%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%82%B9%E6%B2%B3%E7%95%94%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84/

『宗教が変えた世界史――ビフォーとアフターが一目でわかる』

祝田秀全/監修、かみゆ歴史編集部/編 朝日新聞出版 2023年発行

アッバース朝がイスラーム帝国を拡大

アッバース朝が成立した翌751年、シルクロードの要請とされた中央アジアで、唐とアッバース朝が衝突しました。これをタラス湖畔の戦いといいます。唐軍の犠牲者は5万人以上ともいわれる激戦の末にアッバース朝に軍配が上がります。

こうしてアッバース朝は中央アジアの覇者となり、イスラーム勢力がユーラシア大陸の交易路を手中に収めたのです。アッバース朝の都市バグダードと各地を結ぶ交易ルートは。イスラーム教徒の商人によって発展し、インドやイランなど諸地域の文化がアッバース朝に流入しました。そして交易路は同時にメッカ巡礼の道ともなりました。

製紙技術が世界に広まる

タラス湖畔の戦いでアッバース朝は唐の軍兵を多数捕虜にしたといいます。その中には製紙技術者が含まれており、彼らによってイスラーム世界に紙がもたらされました。最初はサマルカンドに製紙工場が建てられました。

中国でつくられていた紙は、西方世界で使われていたパピルスや羊皮紙と違い、軽量かつ安価で、書きやすさの面でも優れていました。紙はやがてバグダードなどイスラーム世界の各都市に誕生し、12世紀にはアフリカ大陸のモロッコにも伝わりました。

神はイスラーム世界から、さらにヨーロッパへもたらされました。12世紀半ばにモロッコからイベリア半島へ伝播したのがヨーロッパへの伝播ルートの1つ。

もう1つはシチリア島を経て、イタリアへ伝わったルートです。15世紀にドイツやイギリスで活版印刷が発明されて紙が生産されるようになるまでは、イタリアがヨーロッパの紙生産を担い、ヨーロッパ文化の成熟を支えていました。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

どうでもいい、じじぃの日記。

「タラス湖畔の戦いでアッバース朝は唐の軍兵を多数捕虜にしたといいます。その中には製紙技術者が含まれており、彼らによってイスラーム世界に紙がもたらされました」

中国の4大発明は紙、印刷術、火薬、羅針盤だと言われるなか、最も偉大なのは紙の発明ではないか。

記録によれば、前漢(紀元前200年頃)の墓から紙が見つかっているという。

タラス湖畔の戦いの後、アッバース朝中心都市であるバグダットに紙漉き工場が出来たことで、イスラムの文化や商業は飛躍的に発展して行った。

ヨーロッパにあって羊皮紙本は、10世紀にパピルスに取って代わってから13世紀に紙が伝わるまで、長い間、記録媒体として主流であった。

ヨーロッパで1450年頃、ヨハネス・グーテンベルクが活版印刷術を発明した。

紙に印刷された『グーテンベルク聖書』と言われる聖書が出版された。