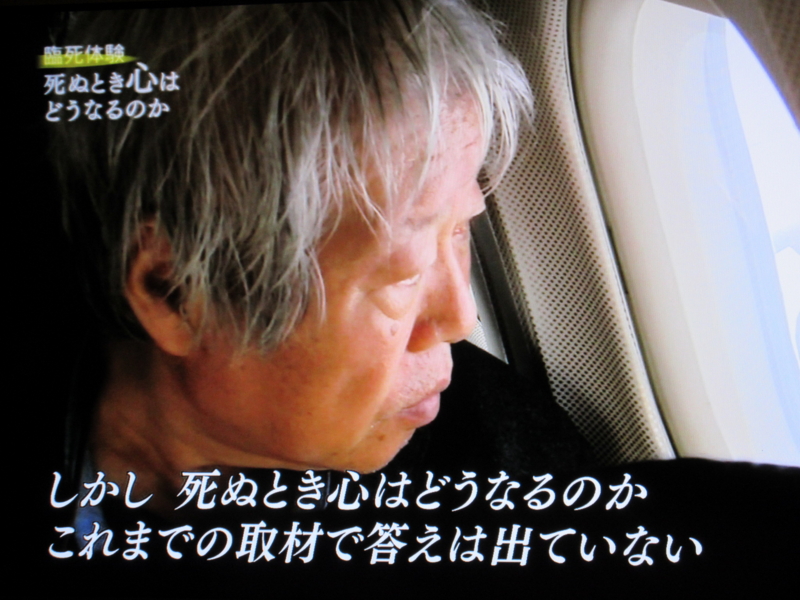

【“歴史に呼ばれた男”立花隆の遺言】報道1930 まとめ21/6/28放送

立花隆 死ぬとき心はどうなるのか

第6章 死と恐怖 より

永遠について(1)

死はなぜ恐ろしいのか。そこを考察するために、死には3つの要素が備わっていて、それらがわたしたちを脅かすのではないかと想像してみる。すなわち、

①永遠。

②未知。

③不可避。

――この3要素である。順次検討してみよう。

まず<永遠>について。死後の世界は(おそらく)永遠と同義である。死んだ者は二度と戻ってこない。わたしたち生者は有限の世界に住み、死者は永遠の世界に住む。もしも死後が悲しみや孤独や苦痛に支配されていたら、それは終わることなく永久に続くわけである。想像しただけでぞっとする。

・

不老不死

おそらく、通常の精神の持ち主ならば、不老不死という不自然な存在であることには耐えられなくなりそうな気がするのである。親しかった人、馴染みの動物や事物はいずれも地上から消えていく。不老不死であるというよりは、単に現世に取り残されているだけのように感じられてくるのであるまいか。少なくとも、虚無感や寂しさが心を侵食してくるのではないか。それがエスカレートし、生きていくことを恐れるようになり、遅かれ早かれ自ら死を願うようになりそうな気がしてならない。

未知

作家・星新一の評伝である『星新一――1001話をつくった人』(最相葉月、上下巻、新潮文庫)には、下巻の末尾に詳しい年譜が添えてある。そこを見ていたら、本文には触れていなかった星の最期が記してあった。

1996年4月4日に星は自宅で倒れ(口腔癌を患っていた)大学病院に搬送され、肺炎を併発していたため人工呼吸器が装着された。いったんは回復しかけたものの、同月の22日酸素マスクが外れて呼吸停止状態となり、人工呼吸器を再装着したが、意識は戻らず、結局1年8ヵ月のあいだ意識不明のまま、1997年12月30日に死亡したというのである。享年71。

この事実を知ったとき、わたしは悲しいような恐ろしいような不思議な気持ちに囚われたのだった。あの突飛な想像力に満ちた彼の脳は、20ヵ月を経て徐々に活動を停止した。その期間、脳はどのように変容していったのだろうか。まるで砂糖菓子が溶け崩れるように能は機能を失っていったのか。精神は虚空を飛ぶボイジャーのように現世から遠ざかっていったのか。脳において、生と死との境界線は存在したのか。ある特定の時点で、彼の脳内は、さながら冬至の夕方の清岡卓行(中国大連生まれの詩人、小説家)の庭みたいに永遠へとダイレクトにつながっていたのか。さもなければ、深い深い闇を見つけている大正15年4月7日の黄昏(たそがれ)どきの尾崎放哉(鳥取市出身の俳人)のようになっていたのか。

星は膨大な作品群を書くことによって、思いもよらないこの世界の仕組み、誰も描き出せなかった未来を次々に現前させてきた。そんな彼の「並外れた」脳が、死後という未知の世界を覗き込めるという奇跡的な状態に(一時的にでも)達していたのかもしれないのだ。それは星の全作品に対する造物主からの「労(ねぎら)い」であるかのようにも思えて、私は眩暈に近い感情を覚えてしまうのである。

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

どうでもいい、じじぃの日記。

「結局1年8ヵ月のあいだ意識不明のまま、1997年12月30日に死亡したというのである」

話は変わるが、

2021年4月、「知の巨人」と呼ばれた立花隆さん(80歳)が亡くなってもう、2年半になる。

「人間とはなにか」を生涯問い続けた立花さんだった。

人類の知は今後相互に影響し合い、さらに複雑化。

個々の人の意識がくもの巣のように絡み合います。

それにより人類全体がより高次の意識を持ち次のステージに立つと、立花さんは書いていた。

晩年は、糖尿病や心臓病などの持病があり入退院を繰り返していたようだ。

老化が進むと、身体がさびた鉄のようにボロボロになっていく。

脳はしっかりしていても、臓器など身体機能の衰えで死ぬことが多い。

人は思い込み(錯覚)で生きているが、死だけは誰にとっても決定的「真実」なのだ。