The basics of the Higgs boson - Dave Barney and Steve Goldfarb

4 July 2012 was a historic day for science. discovery of the Higgs boson

Higgs boson (CERN)

The discovery of the Higgs boson turns 10 with an eye on what the future will bring

04/07/2022 SMC

4 July 2012 was a historic day for science.

The ATLAS and CMS collaborations at CERN (the European Organization for Nuclear Research) in Geneva announced to the world the discovery of the Higgs boson, no less than 48 years after its theoretical prediction.

https://sciencemediacentre.es/en/discovery-higgs-boson-turns-10-eye-what-future-will-bring

ヒッグス粒子

ウィキペディア(Wikipedia) より

ヒッグス粒子(Higgs boson)は素粒子の一種。

質量の起源を説明する理論であるヒッグス機構において存在が予想された素粒子であり、2011年以降にヒッグス粒子の存在が観測されたため、ヒッグス機構の正しさが示された。

ヒッグス自身はヒッグス粒子を「so-called Higgs boson(いわゆる ヒッグス粒子と呼ばれているもの)」と呼んでおり、他にも様々な呼称がある。

【標準模型】

標準模型のうち、電弱相互作用を説明する部分のワインバーグ=サラム模型においてヒッグス機構が用いられている。

ワインバーグ=サラム模型はウィークボソンに質量があることが無理なく説明でき、しかもWボソンとZボソンの質量比が実験結果と一致するため、素粒子の標準模型の主要な部分をなしている。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

講談社 『時間の終わりまで』

【目次】

はじめに

第1章 永遠の魅惑――始まり、終わり、そしてその先にあるもの

第2章 時間を語る言葉――過去、未来、そして変化

第3章 宇宙の始まりとエントロピー――宇宙創造から構造形成へ

第4章 情報と生命力――構造から生命へ

第5章 粒子と意識――生命から心へ

第6章 言語と物語――心から想像力へ

第7章 脳と信念――想像力から聖なるものへ

第8章 本能と創造性――聖なるものから崇高なるものへ

第9章 生命と心の終焉――宇宙の時間スケール

第10章 時間の黄昏――量子、確率、永遠

第11章 存在の尊さ――心、物質、意味

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

第10章 時間の黄昏――量子、確率、永遠 より

真空の相転移

2012年7月4日に、CERN(欧州原子核研究機構)で開かれた記者会見で、この機構のスポークスマンであるジョセフ・インカンデラは、長らく探索を続けていたヒッグス粒子がついに見つかったと発表した。

そのとき、アメリカのコロラド州にあるアスペン物理学センターにいた私は、部屋に詰め掛けた大勢の仲間たちとライブ中継でその会見を見ていた。午前2時頃のことだ。誰もがはじけるような歓声を上げた。カメラは、眼鏡を外して両眼をぬぐうピーター・ヒッグスを捉えた。彼はそれより半世紀近く前に、彼の名前が与えられることになる粒子の存在を予測し、斬新なアイディアに向けられがちな抵抗と戦いながら、自分は正しかったと知る日を待ち続けてきたのだった。

若きピーター・ヒッグスが、世界中の研究者たちを悩ませていたある謎を解いたのは、エヂィンバラ郊外の長い散歩道を歩いていたときのことだった。その当時、物質粒子と、粒子に作用する強い力、弱い力、電磁力を記述する数学は、急速にひとつのまとまりつつあった。理論家と実験家は肩を並べて、ミクロの世界の仕組みを明らかにする量子力学の取扱説明書を書き進めていた。だが、そこにひとつ、目を剥くばかりの欠陥があった。基本粒子にはなぜ質量があるのかを、方程式は説明できなかったのだ。あなたが基本粒子(たとえば電子やクォーク)をグイと押したとすれば、その手に粒子の抵抗を感じるだろう。しかし、なぜ粒子は抵抗するのだろうか? あなたが手に感じる抵抗は、粒子の質量の反映だ。ところが方程式は、それとは別の物語を語っているようだった。数学を見るかぎり、粒子は質量を持たず、それゆえいっさい抵抗しないはずだったのだ。物理学者たちが、そんな実在と数学とのミスマッチに頭をかきむしったのはいうまでもない。

数学が、質量ゼロの粒子しか認めないように見えた理由はいくらか専門的になるが、煎じ詰めれば対称性のためだ。ビリヤードの球をあれこれ回転させてもまったく同じに見えるように、基本粒子を記述する方程式は、あれこれの数学的要素を交換してもまったく同じに見える。どちらの場合も、変化させても同じに見えるのは――ビリヤードの球の向きを変えても、方程式を数学的に組み替えても同じなのは――、対称性が高いからなのだ。

ビリヤードの球は、その対称性のおかげでなめらかに転がることができる。方程式は、対称性が高いおかげで数学的に解析がスムーズにいく。素粒子物理学の研究者たちは、方程式にその対称性がなかったならば、たとえば1を0で割ったときのようなナンセンスな結果が飛び出してくるのを知っていた。問題は、方程式の健全性を保証する数学的対称性は、粒子の質量がゼロであることを要請するということだ(ゼロはきわめて対照的な数で、他のどんな数で掛けたり割ったりしてもゼロのままである。そのことを踏まえるなら、粒子の質量がゼロでなければならないこと自体は、それほど驚くべきことではない)。

そこでヒッグスの登場となる。彼はこう論じた。対称性が完全に保たれた方程式が要請するとおり、粒子たちの質量は本来ゼロである。しかし、粒子たちがこの世界に投げ込まれると、環境の影響で質量を獲得する。空間には、今日「ヒッグス場」と呼ばれている目に見えないものが満ちていて、粒子がその「場」の中で押されると、あたかも腔苦衷で飛ぶウィッフルボール[穴の開いた野球のボールのようなもの]のように、「場」の抵抗を感じる。ウィッフルボールは軽いが、もしもあなたがボールを手でつかみ、どんどんスピードを上げていく車の窓の外に出したとすれば、あなたの手と腕にとっては良い筋トレになるだろう。空気抵抗のために、軽いウィッフルボールが重く感じられるのだ。

同様に、粒子はヒッグス場が及ぼす抵抗の中を進むため、あなたが粒子を押せば、粒子は重く感じられるだろう、というのがヒッグスの主張だった。粒子が重ければ重いほど、あなたが押す力に強く抵抗するだろう。つまり、ヒッグスによれば、思い粒子ほど、彼の提案する「場」、空間を満たしているヒッグス場の抵抗を、より強く感じるのだ。

ヒッグス場なんて初めて聞いたという人も、これまでの章を真面目に読んでくれたなら、この話を聞いてもとくに驚きはしないだろう。いにしえのエーテルの新バージョンのような目に見えない物質が空間を満たしているという考えに、現代物理学は慣れてきた。ビッグバンを駆動したというインフラトン場から、今日測定されている宇宙の加速膨脹を駆動しているという暗黒エネルギーまで、物理学者たちはこの数十年間に、目に見えない物質が空間を満たしているという考えを、当然のことのように受け入れるようになった。しかし1960年代には、それは過激な考えだった。ヒッグスは、もしも空間が、普通の直観的な意味において正真正銘からっぽならば、粒子の質量はゼロでなけれなならないと言ったのだ。

そして彼はこう結論した。粒子は明らかに質量を持っているのだから、空間がからっぽであるはずはなく、空間に宿る奇妙な実体は、粒子が今持っているような質量を与えるためにちょうど良い性質を持っているはずだ、と。

ヒッグスがはじめてこの提案をした最初の論文は、にべもなく却下された。「君の言っていることは馬鹿げている、と言われました」と彼は当時を振り返る。しかし、彼のアイディアを注意深く調べた人たちは、その提案の優れた点に気づき、ヒッグスのアイディアは徐々に広まり、ついには完全に受け入れられた。私が始めてヒッグスの提案に出会ったのは1980年代の大学院生時代だったが、彼のアイディアはあまりにも当然のことのように書かれていたため、まだ実験で確認されていないことに気づくまで少々時間がかかったほどだ。

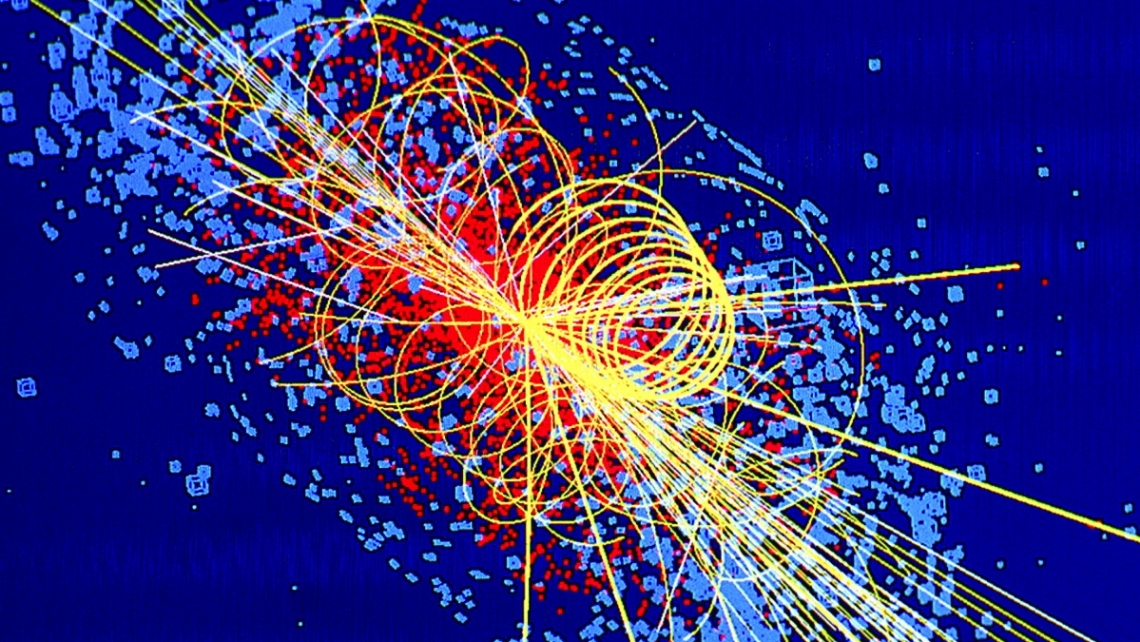

この提案を検証するための戦略は、説明するのは簡単だが、実行するのはとてつもなく難しい。ふたつの粒子、たとえば2個の陽子が大きな速度で衝突すると、その衝撃のせいで周囲のヒッグス場が波立つ。理論上、その波のためにヒッグス場の小さな雫が飛ばされて、新しいタイプの素粒子――ヒッグス粒子――として出現する。ノーベル賞受賞者のフランク・ウィルチェックの音場を借りれば、その小さな雫は、「真空そのもののカケラ」だ。そんなわけで、ヒッグスの理論の正しさを議論の余地なく示すためには、その粒子を加速器で作り出して捕まえればよい。

それが、150億ドル以上の金をつぎ込み、世界最高の粒子加速器を使って、30ヵ国以上の国からやってきた3000人以上の研究者たちにより、30年以上の歳月をかけて行われた研究の目標だった。その知的探求の結果を発表したのが、アメリカの独立記念日にあたる7月4日の記者会見だった。その会見では、LHC(大型ハドロン衝突型加速器)で集められたデータから作成された、滑らかなグラフに立ち上がった小さなピークが示された。そのピークが、ヒッグス粒子が見つかったという証拠だったのだ。

それは人間による発見の歴史を飾る素晴らしいエピソードである。この発見により、粒子の特性についてのわれわれの理解は深まり、実在の隠れた側面を明らかにする数学の力への信頼はさらに強まった。

・

これまで私は、量子トンネル現象を、粒子が壁をすり抜ける場合を例にとって説明してきた。その場合、トンネル現象で変化するのは、粒子の位置だ。しかし、量子トンネル現象は粒子だけでなく「場」にも起こり、その場合には、場の値が変化する。ヒッグス場の身に起きるそんなトンネル現象が、宇宙の長期的な運命を決めることになるかもしれない。

物理学者たちが慣習的に使っている単位でいうと、現在のヒッグス場値は246である。なぜ246なのだろうか? その答えは誰も知らない。それでも、この値のヒッグス場が粒子に及ぼす抵抗(および、それぞれの粒子がヒッグス場と相互作用するときの厳密な形)から、基本粒子の質量にみごとに説明がつくのである。しかし、ヒッグス場はなぜ、何十億年ものあいだ、その値のままに留まったのだろう? その答えは、ヒッグス場の値が、シャンパングラスの中のビー玉やトラップの中の電子と同じく、分厚い壁に囲まれているからだ、とわれわれ物理学者は考えている。もしもヒッグス場の値が、246から変わろうとしても、壁がヒッグス場の値を強制的に元に戻らせるだろう。それはちょうど、誰かがシャンパングラスをちょっと振ったぐらいでは、ビー玉はすぐにグラスの底に戻ってしまうのと同じことだ。そして、もしも考慮すべき量子的理由がなかったなら、ヒッグス場の値は永遠に246のままに留まるだろう。

しかし、1970年代の半ばにシドニー・コールマンが発見したように、量子トンネル現象のために、話の筋書きは変わる。

量子力学は電子がトラップをすり抜けることを許すが、それとまったく同じく、ヒッグス場の値が壁をすり抜けることも許す。しかしその場合、ヒッグス場の値は、空間のいたるところで一斉に変わるわけではない。量子的な出来事は本来ランダムなので、ヒッグス場は、たまたま白羽の矢が立った小領域で行動を起こし、トンネル現象で壁をすり抜けて別の値になる。シャンパングラスを通り抜けたビー玉が、より低い場所に落下するのと同じく、壁を抜けたヒッグス場の値も、より低いエネルギーに落下するだろう。エネルギーの低さには強い魅力があり、周囲のヒッグス場に、こっちにおいでと誘いかける。ヒッグス場は雪崩を打って低いエネルギーにジャンプし、その結果として、どこまでも広がり続ける球状の領域が生じるだろう。その領域の内部では、場の値は前とは違うものになっている。

新しくなったヒッグス場の値は、その領域の内部にある粒子の質量を変化させるだろう。われわれが慣れ親しんできた物理学、化学、生物学の特性は、そこではもはや成り立たない。球の外部では、ヒッグス場の値は前と同じなので、粒子たちはそれまで通りに振る舞い、すべては正常に見えるだろう。コールマンの分析から、ヒッグス場の値が変わる境界の面は、ほぼ光の速度で外向きに広がることがわかった。つまり球の外にいるわれわれが、破滅を意味するその球面がこっちに向かってくるのを見るのはまず不可能だということだ。その壁を見る時は、われわれの身に破滅が降りかかったときなのだ。いつも通りの生活をしていた次の瞬間、われわれは消滅するだろう。その球の内側にも、いずれは新しい構造や生命形態が現れるのだろうか? そうかもしれない。しかし今のところ、その問いに答えることは、われわれの力の及ぶ範囲を超えている。