【ゆっくり解説】究極の建造物 ダイソン球とは?

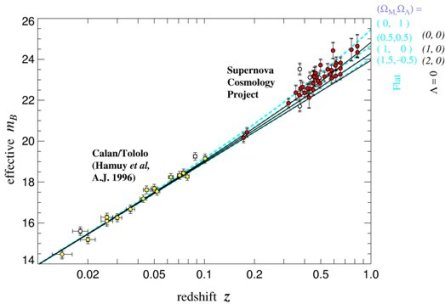

図1 宇宙膨張は加速している

ダイソン球

2011年のノーベル物理学賞――宇宙膨張は加速している

2023.07.07 東京大学 教養学部報

2011年のノーベル物理学賞は「宇宙の加速膨張の発見」により、ソウル・パールムッターとブライアン・シュミット、アダム・リースの3名がもらった。

この物理学上の大発見の基礎になったのがIa型超新星の観測である。私は、Ia型超新星の起源(どのようにしてIa型超新星が生まれるのかを星の進化論の立場から調べる)を研究対象としている。研究分野が近く、受賞者たちとも話をしたことがあるので、彼らの受賞背景などをふくめて、その物理学的・天文学的意味を解説したい。

図1 横軸に後退速度をあらわす赤方偏移(z)、縦軸に銀河までの距離の対数を表す見かけの等級(mB)をとり、近傍(下側)と遠方(上側)の銀河を表示したもの。一番上の実線は、加速も減速もしない、真空の宇宙の膨張モデルをあらわす。銀河の観測値の多くがそれより上に来ているのは、宇宙膨張の「加速」をあらわす。

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/544/open/B-1-2.html

ダイソン球

ウィキペディア(Wikipedia) より

ダイソン球(Dyson sphere)とは、恒星を卵の殻のように覆ってしまう仮説上の人工構造物。

恒星の発生するエネルギーすべての利用を可能とする宇宙コロニーの究極の姿と言える。名前は高度に発展した宇宙空間の文明により実現していた可能性のあるものとしてアメリカの宇宙物理学者、フリーマン・ダイソンが提唱したことに由来する。ただし、ダイソンが考案していた元のアイデアでは恒星全てを覆ってしまうものではなかった。

日本語への定訳はなく、ダイソン球の他にも「ダイソン球殻」や「ダイソン殻」「ダイソン環天体」といった訳語がある。テレビドラマ『新スタートレック』では「ダイソンの天球」と訳された。

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

講談社 『時間の終わりまで』

【目次】

はじめに

第1章 永遠の魅惑――始まり、終わり、そしてその先にあるもの

第2章 時間を語る言葉――過去、未来、そして変化

第3章 宇宙の始まりとエントロピー――宇宙創造から構造形成へ

第4章 情報と生命力――構造から生命へ

第5章 粒子と意識――生命から心へ

第6章 言語と物語――心から想像力へ

第7章 脳と信念――想像力から聖なるものへ

第8章 本能と創造性――聖なるものから崇高なるものへ

第9章 生命と心の終焉――宇宙の時間スケール

第10章 時間の黄昏――量子、確率、永遠

第11章 存在の尊さ――心、物質、意味

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

第9章 生命と心の終焉――宇宙の時間スケール より

宇宙の時間をエンパイアステートビルにたとえたら

未来を考えるときには、どんな区切りを入れればいいだろう? 日常的な時間スケールなら、当然ながら人間の直観が役に立つが、宇宙論にとって重要な時代区分を見ていくとなれば、扱う時間はとてつもなく長くなるため、どれほど巧妙なアナロジーを使っても、その長さを伝えるのは難しい。結局、そんな不慣れな山登りの足がかりにするには、おなじみのアナロジーが1番だろう。

宇宙の年表が、エンパイアステートビルの高さに伸びていると想像してほしい。ビルのそれぞれの階が、時間の長さを表す。ある階が表す時間の長さは、そのすぐ下の階が表すそれの10倍だとしよう。エンパイアステートビルの1階は、ビッグバンに続く10年間を表し、2階はその後に続く100年間、3階はさらにその後の1000年間となる。今示した数値からわかるように、上階に行けば行くほど、その階が表す時間は急激に長くなる――口で言うのは簡単だが、これを勘違いせずに理解するのは難しい。たとえば、12階のフロアから13階のフロアまで階段を使って上がることは、ビッグバンの1兆年後から10兆年後までの宇宙を考えることに相当する。その1階分の階段を上がることが9兆年に相当し、11階より下の各階の持続時間をすべて合わせた時間よりもずっと長い。

思考の未来

1979年、フリーマン・ダイソンは、遠い未来の生命と心について空想的な論文を書いた。

以下ではダイソンの路線に沿って考えていくが、適宜、最近の理論的な進展と天文学の観測にもとづくアップデートを組み込もう。ダイソンのアプローチは、本書でこれまで採って来たアプローチにかなり近く、心については物理主義的な立場を取り、考えるという行為は完全に物理法則に従う物理的なプロセスだとする。また、われわれは、全体としての宇宙の特徴が遠い未来にわたりどのように進化するかをだいたい把握しているので、遠い未来にも、思考に優しい環境が存在しているかどうかを調べることができる。

最初に、あなたの脳について考えよう。脳にはさまざまな特徴があるが、そのひとつは温度が高いということだ。脳は、たえずエネルギーを必要とするので、あなたはそのエネルギーを、飲んだり食べたり生きをしたりすることで脳に供給している。脳ははさまざまな物理化学的プロセスによって、粒子配置を変化させる(粒子配置は、化学反応、分子の組み換え、粒子の運動などによって変化する)。そして脳は、環境に熱を排出する。つまり、あなたの脳が思考すれば(思考に限らず、脳が何かするときにはつねに)、第2章で蒸気機関について調べたときに出会った一連のプロセスが再現されるということだ。蒸気機関の場合とはほぼ同じく、脳が環境に排出する熱は、脳の内部のメカニズムによって生み出したり吸収されたりしたエントロピーを外の世界に運び去る。

どんな理由であれ、溜まっていくエントロピーを排出できなくなった蒸気機関は、いずれその機能を停止する。それと同じ運命が、脳にも振りかかるだろう。どんな理由であれ、機能を果たせば着実に増えていくエントロピーを排出できなくなった脳は、いずれ機能を停止する。そして停止した脳は、もはや思考しない脳だ。

思考はいつ終わるのか

ダイソンの論文が書かれてからの数十年間に、この戦略にかかわる進展がふたつあった。ひとつは、考えるという行為とエントロピー生成との関係を明らかにするもので、それによれば、前節の終わりに述べた結果が、もう少し穏健に再解釈できる。もうひとつの進展は、この結論を完全に否定しかねない空間の加速膨脹に注目し、エントロピーの観点から思考を考えるものだ。

最初に、再解釈につながる進展から見ていこう。

ダイソンの論証の核は、思考すれば必然的に熱が生じるということだ。なぜそうなるのかを納得してもらうために、私は、思考は情報に、情報はエントロピーに、エントロピーは熱に結びついているという話だ。しかし、この結びつきにはちょっと微妙なところがあって、主にコンピュータ科学の分野で最近得られた洞察によると、初歩的な情報処理――1+1=2といった足し算のようなもの――を、エネルギーを劣化させずに行う、巧妙な方法があるらしいのだ。思考と計算は、ほとんど同じようなものだと仮定するなら、そんな方法を使えば、「思考する者」は、廃熱をまったく生じさせずに考えることができるだろう。

・

ここ数十年間にあった第2の進展は、より切迫している。宇宙空間の膨張が加速しているという発見は、永遠の思考に、克服できないかもしれない障壁を打ちたてるのだ。現在のデータが示唆するように、もしも宇宙空間の膨脹速度が減速することなく加速し続ければ、エンパイアステートビルの12階でみたように、遠方の銀河は、宇宙の果てにある断崖から落下したかのように消滅するだろう。遠くにあるその境界から先は、原理的にさえ見ることができない。その境界より遠くにあるものはすべて光よりも速く遠ざかるため、境界の向こうで放出された光がわれわれのもとに届くことはけっしてないのである。物理学者たちはこの境界のことを、「宇宙の地平面」と呼んでいる。

はるか遠方の宇宙の地平面をイメージするには、放射を出す巨大な球体を考えればいいだろう。その球体は、空間にある種の背景温度を与える赤外線ランプを、ずらりと並べたようになっている。なぜそれが宇宙の地平面のイメージになるのかは、次の章で説明しよう(その理由は、スティーブン・ホーキングによって発見された。やはり放射を出す地平面であるブラックホールの物理学と密接に関係している)。しかし、詳しい説明は事象にまわすにしても、ここでひとつだけ注意しておきたいのは、放射を出す宇宙の地平面もよる温度は、ビッグバンの残光である宇宙背景放射の温度である絶対温度で2.7度ではないということだ。宇宙が膨脹を続けて、宇宙背景放射がどんどん希薄になるにつれ、背景放射の温度はじりじりと下がり、やがてゼロになるだろう。宇宙の地平面によって生じる温度は、それとは異なる振る舞いをする。それは一定なのだ。温度は低いが、いつまでも変わらない――加速膨脹の速度の測定結果にもとづく計算によると、宇宙の地平面によって生じる温度は絶対温度でおよそ10-30である。そして、長い目で見れば、変わらないことが問題になるのだ。

・

人間がこれまで考えたことのあるほぼすべてのスケールに照らして、1050年はとてもなく長い。それはビッグバンから今日までに経過した時間の、10億の10億倍の10億倍の10億倍という長さだ。それでも、たとえばエンパイアステートビルの75階で現される時間スケールから見れば、1050年はほんの一瞬にすぎない――机上のランプに点灯してから、その光がわれわれの目に届くまでには少し時差があるが、その時差よりはるかに短いほどなのだ。それは想像を絶する短い時間だ。

もしも宇宙が永遠ならば、どれほど長い時間も無限小の長さとして記録されるだろう。そんな時間観に立つなら、宇宙の歴史は次のように書かれるだろう。ビッグバンの一瞬後に生命が生じ、無関心な宇宙におけるおのれの存在についてしばしば考察したのちに消滅した、と。それは、ゴドーを待つ人たちに悪態をつくポッツォの嘆きの宇宙論的表現だ。ポッツォはこう言う。「女たちは墓石にまたがってお産をし、一瞬日が差したかと思うと、また夜なのさ」。

そんな未来を暗いと思う人もいるだろう。第2章では、バートランド・ラッセルの見方に出会った。ラッセルは、20世紀半ばの不十分な理解にもとづいてではあるが、たしかにその未来像は暗いと考えたのだった。しかし、私の見方は違う。私にとって現在の科学が描き出すこの未来は、われわれが思考する今このとき、われわれに日が差し込むこのひとときが、いかに稀有にして驚くべきものか、そしてどれほどかけがえのない大切なものかを実感させてくれるのだ。