第104回 京都大学丸の内セミナー「重力波天体からのガンマ線バースト」井岡邦仁 (基礎物理学研究所 教授)2019年3月1日

動画 YouTube

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=361ETPwuF_Y

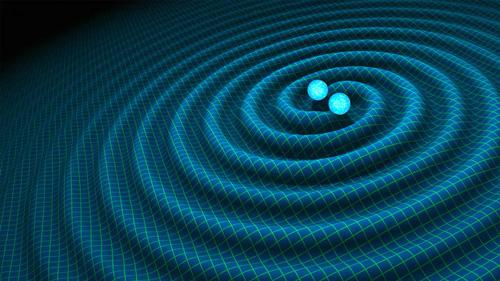

重力波 コンパクト連星の公転

重力波とは

国立天文台 重力波プロジェクト推進室

●アインシュタインの予言

重力波、それは光速で伝わる時空のさざ波です。

これは1916年にアインシュタインが発表した一般相対性理論から予言される波で、その存在は1980年代にハルスとテイラーらにより間接的に証明されています。彼らは中性子星連星PSR1913+16の軌道を10年以上にわたり観測することで、その距離が重力波の放出によって徐々に近づいていくことを発見しました。この業績により彼らはノーベル物理学賞を受賞しました。

2015年9月14日,米国の重力波検出器LIGOがブラックホールの合体から発生する重力波の直接検出に成功しました。これは,画期的な成果であると共に,重力波天文学という全く新しい研究分野の幕開けを告げるものです。

https://gwpo.nao.ac.jp/about_gw/

講談社 『時間の終わりまで』

【目次】

はじめに

第1章 永遠の魅惑――始まり、終わり、そしてその先にあるもの

第2章 時間を語る言葉――過去、未来、そして変化

第3章 宇宙の始まりとエントロピー――宇宙創造から構造形成へ

第4章 情報と生命力――構造から生命へ

第5章 粒子と意識――生命から心へ

第6章 言語と物語――心から想像力へ

第7章 脳と信念――想像力から聖なるものへ

第8章 本能と創造性――聖なるものから崇高なるものへ

第9章 生命と心の終焉――宇宙の時間スケール

第10章 時間の黄昏――量子、確率、永遠

第11章 存在の尊さ――心、物質、意味

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

第9章 生命と心の終焉――宇宙の時間スケール より

宇宙の時間をエンパイアステートビルにたとえたら

未来を考えるときには、どんな区切りを入れればいいだろう? 日常的な時間スケールなら、当然ながら人間の直観が役に立つが、宇宙論にとって重要な時代区分を見ていくとなれば、扱う時間はとてつもなく長くなるため、どれほど巧妙なアナロジーを使っても、その長さを伝えるのは難しい。結局、そんな不慣れな山登りの足がかりにするには、おなじみのアナロジーが1番だろう。

宇宙の年表が、エンパイアステートビルの高さに伸びていると想像してほしい。ビルのそれぞれの階が、時間の長さを表す。ある階が表す時間の長さは、そのすぐ下の階が表すそれの10倍だとしよう。エンパイアステートビルの1階は、ビッグバンに続く10年間を表し、2階はその後に続く100年間、3階はさらにその後の1000年間となる。今示した数値からわかるように、上階に行けば行くほど、その階が表す時間は急激に長くなる――口で言うのは簡単だが、これを勘違いせずに理解するのは難しい。たとえば、12階のフロアから13階のフロアまで階段を使って上がることは、ビッグバンの1兆年後から10兆年後までの宇宙を考えることに相当する。その1階分の階段を上がることが9兆年に相当し、11階より下の各階の持続時間をすべて合わせた時間よりもずっと長い。

重力が惑星と恒星を一掃する

もしも地球が幸運にも、エンパイアステートビルの11階で膨れ上がる太陽から逃げ切り

近づいてきた恒星のせいで太陽系から放り出されるのを免れたとすると、地球の最終的な運命は、一般相対性理論の美しい特徴である「重力波」によって決まるだろう。

一般相対性理論の重要な概念に「曲がった時空」がある。これは重要な概念だが抽象的なので、物理学者たちはこれを説明するメタファーを使うことが多い。ぴんと張ったゴムシートの真ん中にボーリングのボールを置き、ボールの重みのせいで沈み込んだシート上に、ビー玉を走らせるのだ。このとき、ボーリングのボールは恒星、ビー玉は軌道運動をする惑星を表している。しかしこのメタファーからひとつの疑問が生じる。

なぜ惑星は、螺旋を描きながら恒星に落下しないのだろうか? なんといっても、ゴムシートのビー玉には、その運命が確実に降りかかるのだ。ビー玉が螺旋を描いてゴムシートの中心に向かうのは、摩擦のせいでエネルギーを失うからだ。実際、高度な装置などなくても、あなたはその証拠を検出することができる。摩擦のために失われたエネルギーの一部があなたの耳に届き、あなたはビー玉がゴムシートを転がる音を聞くだろう。惑星が同じ軌道をまわり続けるのは、空っぽの宇宙空間では、摩擦がないに等しいからなのだ。

摩擦はなくても、惑星は、軌道を1周するたびに、わずかながらエネルギーを失う。ゴムシートをトントンと叩けば、シートにさざなみが生じるのと同様、天体が動けば空間という布地が乱れ、外向きに広がる波が生じる。空間という布地に生じたその波こそは、アインシュタインが1916年と1918に発表した論文で、その存在を予言した重力波である。

それから何十年ものあいだ、重力波に対するアインシュタインの気持ちは複雑だった。彼は、重力波はせいぜい良くて、けっして観測されることのない理論的可能性であり、悪くすれば、方程式の完全な解釈ミスだろうと考えていたのだ。一般相対性理論の数学は非常に複雑で、アインシュタインでさえ、ときに困惑するような結果を導くことがあった。一般相対性理論の数学的表現を、測定可能な宇宙の特徴に結びつけようという試みには頭の痛い難問がつきまとい、それを克服するために必要な系統的方法を作り上げるまでには、多くの人たちによる長年の努力が必要だった。しかし1960年代に入る頃までには、そんな系統的方法が確立されて、物理学者たちは、重力波は疑う余地なく一般相対性理論から引き出される結果だと確信できるようになった。しかしそうなってもまだ、重力波が確実に実在すると言えるだけの、実験や観測にもとづく根拠を得た者はいなかった。

それから15年ほどして、状況が一変した。1974年のこと、ラッセル・ハルスとジョセフ・テイラーが、初めて中性子星の連星系――ふたつの中性子星が、互いのまわりを大きなスピードで周り合っている系――を発見した。その後の観測から、中性子星は螺旋を描きながらしだいに相手に近づいていることが明らかになった。その振る舞いは、連星系がエネルギーを失っている証拠である。しかし、失われたエネルギーはどこに行ったのだろう? テイラーと、共同研究者であるリー・ファウラーとピーター・マカロックの3人は、測定された軌道運動のエネルギー損失は、互いのまわりを軌道運動するふたつの中性子星が重力波を生じさせるときに使うエネルギーとして、一般相対性性理論が予測する値と驚くべき精度で一致すると発表した。その重力波は弱すぎて検出できなかったが、これらの仕事により、間接的にではあれ、重力波の実在性が確立された。

その後、30年という時間と10億ドルという費用をかけて建造された、レーザー干渉計重力波観測所が、その先に踏み出した。空間を伝播するさざ波を、はじめて直接的に検出することに成功したのである。

2015年9月14日の早朝、重力波以外に考えうるあらゆる攪乱から遮断され、一方はルイジアナ州、他方はワシントン州に置かれたふたつの巨大な検出装置が、カチリと反応した。しかも、その反応の仕方は、まったく同じだった。研究者たちは約半世紀をかけてこの瞬間のために準備を重ねてきたが、その反応があったのは、新しくアップグレードされた検出器の較正が終わって、わずか2日後のことだった。

・

これらの発見はそれ自体として心躍る快挙だが、それがここでの話に関係するのは、エンパイアステートビルの23階で、地球もやはり、ゆっくりと、しかし着実に重力波を生じさせてエネルギーを失い、とうの昔に死んだ太陽に向かって螺旋を描いて落下するからだ(この場合もまた、地球はこのときまで太陽の軌道上に残っているものと仮定する)。

他の惑星たちにもそれと同じことが起こるが、時間スケールはさまざまだ。小さな惑星ほど、空間に生じさせる波は小さく、デス・スパイラルにかかる時間は長い。また、主星から遠く離れた軌道をめぐる惑星も、落下するまでには時間がかかる。地球を長く軌道に留まる惑星の典型だとして、われわれが23階にたどり着く頃までには、そんな惑星たちもついに運命に屈し、冷たくなった主星との激烈な合体に身を投げ出しているだろう。