水素結合【高校化学】~化学結合#14

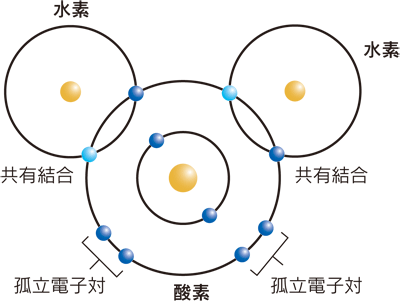

図2.水分子および共有結合の模式図

いまだ謎多き水分子の世界 -その意外な構造と運動様態の秘密に迫る-

SPring-8 Web Site

●なんでいまさら水の構造研究なのか?

水はとても身近な存在で、H2Oというそのシンプルな分子構造は中高生にもよく知られています。そんな水の様態に未解明の謎があるなどとは、ほとんどの人が想像さえしていないことでしょう。でもそれは紛れもない事実なのです。

●水分子に特有な水素結合とは?

ところで、個々が独立し安定的に存在するはずの水分子が、なぜ氷のような固体の結晶になったり、4°Cで最大密度をもつ液体となったりするのでしょう。その謎を解く鍵は「水素結合」という水分子間の特殊な相互吸引メカニズムにあると考えられています。

水分子の水素原子2個の電子は酸素との共有結合部分に引き寄せられるため、水素原子の共有結合部の反対側は弱い正電荷(プラスの電気)を帯び、一方、酸素原子の外側電子軌道の残り4個の電子(共有結合部の2個以外の電子)は、2組の孤立した電子対をなして負電荷(マイナスの電気)を帯びます(図2参照)。

そのため、水分子の正電荷を帯びた2箇所の水素原子端部には他の2個の水分子の負電荷部分(孤立電子対部分)が、また逆に負電荷を帯びた2箇所の孤立電子対部分には他の2個の水分子の水素原子端部が引き付けられることになります。

http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/research_highlights/no_54/

講談社 『時間の終わりまで』

【目次】

はじめに

第1章 永遠の魅惑――始まり、終わり、そしてその先にあるもの

第2章 時間を語る言葉――過去、未来、そして変化

第3章 宇宙の始まりとエントロピー――宇宙創造から構造形成へ

第4章 情報と生命力――構造から生命へ

第5章 粒子と意識――生命から心へ

第6章 言語と物語――心から想像力へ

第7章 脳と信念――想像力から聖なるものへ

第8章 本能と創造性――聖なるものから崇高なるものへ

第9章 生命と心の終焉――宇宙の時間スケール

第10章 時間の黄昏――量子、確率、永遠

第11章 存在の尊さ――心、物質、意味

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

第4章 情報と生命力――構造から生命へ より

元素の起源

生物をできるだけ細かくすりつぶし、分子でできた複雑な機械をバラバラにすれば、その生物が何であったにせよ、同じ6種類の原子が含まれているだろう。

その6つとは、炭素、水素、酸素、窒素、リン、硫黄である。学生はこれを覚えるために、頭文字を並べてSPONCHと言ったりする(同じ名前のメキシコのマシュマロクッキーと混同しないようにしよう)[Sは硫黄、Pはリン、Oは酸素、Nは窒素、Cは炭素、Hは水素の頭文字]。生命の原材料であるこれらの原子は、どこから来たのだろう? この問いにはすでに答えが与えられており、その答えそのものが、現代宇宙論の偉大な成功物語のひとつを体現している。

どんなに複雑な原子でも、それを作るレシピは簡単だ。正しい数の陽子を正しい数の中性子と混ぜ合わせて、小さな球(原子核)に詰め込み、陽子と同数の電子をその球の周囲にまとわせ、量子物理学の命じる軌道に乗せてやればよい。これで原子の出来上がりだ。難しいのは、レゴのバーツを組み合わせるのと違って、原子を構成する粒子たちはすんなり組み合わされてはくれないことだ。これらの粒子たちのあいだには強い引力や斥力が働くため、原子核の内部に簡単には入っていけない。とくに陽子は、みな同じ大きさの正の電荷を持ち、互いに電気的斥力を及ぼし合うため、原子以下のスケールで働く強い核力が支配的になる領域に押し込もうとすれば、途方もなく高い温度と圧力が必要になる。

ビッグバン直後の激烈な条件は、それ以降のどの時刻のどんな条件よりも極端だったため、陽子たちが電気的斥力を乗り越えて原子核を作るには絶好の環境だったように見えるかもしれない。超高密度の陽子と中性子が激しくぶつかり合えば正しい数の陽子と正しい数の中性子の集団がおのずと形成され、周期表上の原子が次々と合成されていくだろう、と。実際、それこそは、ジョージ・ガモフ(ソビエトの物理学者で、1932年に試みた最初の亡命では、ほとんどコーヒーとチョコレートだけを持って、カヤックを漕いで黒海を渡ろうとした)と、彼の指導する大学院生ラルフ・アルファ―が、1940年代の末に提案したことだった。

ガモフとアルファ―はおおむね正しかった。ひとつ見落としていたのは――ガモフとアルファ―はそれに気づいた――ごく初期の宇宙は、温度が高すぎたことだ。初期宇宙では、空間は猛烈な勢いで飛びまわる超高エネルギーの光子で満ちていたため、陽子と中性子が結合するなり、その結合は光子によって打ち壊されただろう。しかし、宇宙誕生から1分半ほど経過すると――猛スペードで状況が変わる初期宇宙では、1分半は十分に長い時間だ――、状況は変わったはずだということにふたりは気がついた。その頃になると温度は十分に下がり、典型的な光子のエネルギーでは強い核力に打ち勝てなくなって、最終的には、陽子と中性子は結びついたままでいられるようになっただろう。

・

恒星内部の核融合で作られたのちに超新星爆発で放出されるか、または星同士の衝突で放出された粒子の柱の中で合成されるかしたさまざまな原子は、宇宙空間を漂い、やがて空間の中で渦を巻き、大きなガス雲に成長し、長い時間をかけて寄り集まり、新たな恒星や惑星となり、最終的にはわれわれを作り上げた。それが、あなたがこれまでに出会ったものすべて「を作り上げている材料の起源である。

生命、量子物理学、水

水は、自然界でもっとも身近で、もっとも重要な物質のひとつだ。化学における水の分子式H2Oは、物理学におけるアインシュタインのE=mc2に似たところがある。水の分子式は、化学で1番有名な式なのだ。

・

本物の劇場で、座席の脇の階段を上ってみたことはあるだろうか? その経験から予想されるように、座席の列が高くなればなるほど、電子がそこまで上がるためにはエネルギーが必要だ。そのため、原子が1番静かな状態、つまり最低エネルギー状態にあるときには、電子は、下の列から順番に座席を占めていく非常の良い観客だ。下の列に空席があるのに、それを飛ばして上の列に行く電子はひとつもない。では、それぞれに列に、電子は何個まで座れるのだろうか?

その答えを教えてくれるのが、シュレディンガーの数学だ。その規則は、量子の劇場すべてに適用される消防条例のようなもので、第1列には2個、第2列には8個、第3列には18個……となることが決まっている。実際に、強力なレーザーを照射されるなどして原子のエネルギーが増大すれば、電子の中には、高い列にジャンプできるだけのエネルギーを受け取って、元気になる(励起される)ものが出てくるが、外部から与えられたそんなエネルギーは長持ちしない。励起された電子はすみやかにエネルギーを放出して(そのエネルギーは、光子によって運びさられる)、もとの低い列の座席に戻り、原子はふたたび最低エネルギー状態になる。

シュレディンガーの数学から、原子にはもうひとつ、奇妙な習性があることがわかる。それは原子ならではのこだわりのようなもので、そのこだわりが、宇宙のいたるところで化学反応を駆動している。原子は、中途半端に占められた列があるのが許せないのだ。列の座席がすべて空席ならかまわない。列の座席が全部埋まっているのもかまわない。しかし、一部に空席があると、原子はいても立ってもいられない。原子の中には、幸運にも自前の電子で列を埋められるものがある。ヘリウムは、2個の陽子と電気的に釣り合う2個の電子を持ち、その2個がめでたく第1列を満たす。ネオンは10個の陽子と釣り合う10個の電子を持ち、その2個が第1列を、8個が第2列を満たす。しかしほとんどの原子は、陽子と釣り合う数の電子では、列を満たすことができない。

そんな原子は、どうするのだろう。

そういう原子は、別の原子と手を結び、電子を融通し合うのだ。

・

水はこのプロセスの重要な例である。酸素は8個の電子を持ち、うち2個は第1列、6個は第2列を占めている。第2列の最大占拠数は8個だから、酸素はあと2個の電子を得ようと躍起になる。電子はもらう相手として打ってつけの水素だ。どの水素原子も1個の電子を持ち、その電子はひとりぼっちで第1列にいる。第1列にあと1個の電子を取り込む機会があれば、水素原子はそれを逃さないだろう。かくして水素と酸素は2個の電子を共有することに合意し、水素は第1列を完全に満たし、酸素は1個の電子を得て、あと1個の電子を得れば第2列を満たせるようになる。そこで、水素原子をあと1個仲間を引き入れれば、酸素は首尾よく第2列を満たすことができる。こうして電子を共有することで、酸素原子はふたつの水素原子と結びつき、水の分子(H2O)ができる。

・

物質を捕えて運び去る水の力は、身のまわりを清潔にするというレベルをはるかに超えて、生命にとって不可欠だ。細胞の内部は、ミニチュアの化学実験室のようになっていて、さまざまな成分を迅速に移動させなければならない――栄養分を取り込み、老廃物を排出し、細胞機能に必要な物質を作るために化学物質を混合するといった仕事をこなさなければならない。それを可能にしているのが、水なのだ。

細胞の重さの70パーセントほどを占める水は、さまざまなものを運ぶ生命の輸送液体なのである。

ノーベル賞受賞者のセント=ジェルジ・アルベルトは、そのことを次のような言葉で雄弁に語った。

「水は、生命の物質にして母胎であり、生命の母にして培養液である。水なくして生命はない。皮膚を作ることを覚えたとき、生命は海を離れることができた。皮膚は水を入れておく袋なのだ。われわれは水を内部に取り込みながら、今も水の中で生きている」。

詩として見るなら、これは水と生命に対する美しい頌歌(しょうか)だ。