北京の55日 予告編

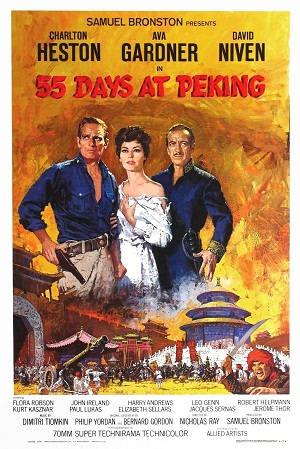

北京の55日(55 Days at Peking)

北京の55日

ウィキペディア(Wikipedia) より

『北京の55日』(55 Days at Peking)は、1963年に製作・公開されたアメリカ合衆国の映画。

清朝末期に義和団の乱が起こり、首都北京に義和団が押し寄せて、外国人居留区が包囲されて11ヵ国の居留民が籠城して55日間を戦った物語を描いている。ニコラス・レイ監督で主演はチャールトン・ヘストン、エヴァ・ガードナー、デヴィッド・ニーヴン。音楽はディミトリ・ティオムキン。

【あらすじ】

清王朝は1840年の阿片戦争以来国力が衰えて、欧米列強によって半植民地化され、さらに1894年の日清戦争に敗れて国内は混乱していた。1900年、国内に大規模な宗教団体である義和団が暴力による外国勢力排斥の行動を起こしていた。義和団が北京に迫ってくる前に、アメリカ海兵隊のマット・ルイス少佐(チャールトン・ヘストン)は配下の部隊を引き連れて北京に到着し、北京市内を行軍中に不穏な動きに遭遇した。

やがて北京市内を散歩していたドイツ公使が襲撃され殺される。この現場を見たルイス大佐は現場近くで端郡王が公使の殺害を命じている所を目撃した。すぐに英国公使アーサー・ロバートソン卿(デヴィッド・ニーヴン)は西太后に抗議したが言葉巧みに取り上げず、事態は何も解決せず、逆にその帰途に民衆から突き上げを受けるのであった。そして1900年6月20日、義和団がついに攻撃を開始して北京の外国公使館地区に押し寄せて包囲した。この時に北京の公使館地区に住む11ヵ国(イギリス・アメリカ・ドイツ・フランス・イタリア・ロシア・ベルギー・オランダ・スペイン・オーストリア=ハンガリー・日本)の軍人及び家族や婦女子を守るため、11ヵ国の軍が合同して自衛にあたり全員が籠城した。

西太后は北京を一時退去し、清朝の行く末が短いことを感じ取っていた。ロバートソン公使は故国へ帰ることになり、ルイス少佐は部下を率いて北京を去ることになった。公使とお別れの挨拶をした後に、少佐はテレサを馬上に乗せて部隊とともに北京を去って行った。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

第2章 「好敵手」中華民国の誕生 より

伊藤内閣成立で「無かったこと」にされた孫文の「奇策」

さて、孫文が宮崎滔天や犬養毅(孫文とは滔天を通じて知り合った)と初めて会ったのは1897年(明治30)のことだったが、滔天を通じて大アジア主義の大物頭山満ともつき合うようになった。大アジア主義とは、幕末から明治にかけて勝海舟が唱えた日本、中国、朝鮮の3国がアジアの同志として欧米列強に対抗していこうという構想を、アジア全体に拡大しようとしたものだが、頭山の構想ではその盟主となるべきは日本であり天皇であるべきだった。したがって、朝鮮を併合したのは正しく最終的には中国も日本に従うべきだという考え方になる。それに対して孫文は、同じ形の構想でもあくまで日本よ中国は対等に同盟すべきで日本は中国を支配下に置くなどと考えるべきではない、という発想だった。本音を言えば漢民族優越論者である孫文は、最終的には中国が盟主になるべきだと考えていた可能性もある。先に述べたように、孫文も決して中華思想から自由ではなかったからだ。しかし、この段階では腐敗し老朽化した清国を倒すのが先決であり、それに協力してくれるならあらゆる勢力を受け入れるという形にならざるを得なかった。

ところで、孫文は日本亡命以降「中山」という号を用いて孫中山と名乗るようになるのだが、そうなったきっかけは亡命中にくらしていた場所の近所の表札で見かけた「中山」の苗字を気に入り、日本人としての変名を「中山樵(なかやまきこり)」と名乗っていたからである。さまざまな問題があるとは言え、孫文は親日家であったことは疑いの無い事実である。

しかし、革命への道のりは長かった。この後、1900年(明治38)に孫文は2つの計画を立案し実行しようとした。広東独立運動と恵州(けいしゅう)起義である。恵州起義は革命のオーソドックスな方法である地方からの武装蜂起だが、広東独立運動のほうは清王朝という特別な体制下で考えられた「奇策」と言うべきものだった。なんと、清朝の重臣である李鴻章(りこうしょう)を口説いて広東に独立政府を樹立し、その独立政府の首班に孫文が就任し支持を集めて革命を広めていこうというものだ。清王朝最高の切れ者と言うべき李鴻章は、当時広東方面の総督(正確には両広<広東省と広西省>総督)だった。つまり左遷されていた。李鴻章は日本の実力を見抜き日清戦争開戦に反対し、予測どおり日本に負けた後は下関(しものせき)で講和の全権大使も務めたのだが、清朝は彼の功績を賞賛するどころか敗戦の責任をすべて押しつけた。だから左遷されていたのだ。「なぜ」という疑問には、「それが中華帝国」というもので「腐敗し老朽化した」というのはこのことだ、と答えるしかあるまい。「滅ぶべくして滅ぶ」国と評してもいいだろう。清国海軍の主力である北洋艦隊は李鴻章が作ったものだが、日本と戦っている時も弾薬不足に悩まされていた。予算が無いのではない。西太后が予算を浪費していたのだ。それでも日本に敗れた時北洋艦隊の最高司令官丁汝昌(てい‐じょしょう)は日本からの亡命の誘いを振り切って服毒自殺した。「西太后に申し訳ない」からである。繰り返すが、それが「中華帝国」というものなのだ。「君君たらずとも臣臣たらざるべからず」ということだが、それでは欧米列強にも日本にも絶対勝てない。

そこで、イギリスから派遣されていた香港総督サー・ヘンリー・アーサー・ブレイクが動いた。李鴻章に広東独立を勧めるとともに、孫文との間を仲介したのである。イギリスにとって清国内に自国の影響力が強い独立政権ができれば利権の確保にも都合がよいし、ライバルのロシアを牽制できる。孫文にとっても、とにかく独立政権が1つでも清国内にできることは革命の成功につながる。だから孫文は、滔天とともに李鴻章tの会談に応じた。

このことは、滔天の自伝である『三十三年之夢』にも記されている。重要なのは、清朝の「臣」である李鴻章が一度はその気になったということである。本来ならこれは反逆であり絶対に許されないことだが、それを決意しなければ孫文と決して会談したりしない。なにしろ孫文は最初の広州起義(1895年)以来の「お尋ね者」であり、清国官憲に逮捕されたら死刑は免れない。だからこそ滔天が心配してついてきたのだ。ところが、この広東独立計画は結局挫折した。

あの「北京の五十五日」、つまり義和団事件が起こったのが原因だった。前に述べたとおり、西太后は最初のうちは義和団を公式に支持しながら、列強連合軍の反撃で敗北が確定すると手のひらを返して討伐を命じた。そして各国との講和協定の全権に「困ったときの李鴻章」を起用した。彼はこの時当時としては老齢の域に達していたのだが、「最後のご奉公」とばかりに北京に戻り1901年に北京議定書をまとめ上げ、その2ヵ月後に死亡した。78歳だった。文字どおり最後の力をふりしぼり結局は忠臣として死んだわけで、当然ながら広東独立計画は「無かったこと」になった。

・

日本陸軍からは軍事顧問として将校を派遣するというところまで話が進んでいたのである。もちろんこの話は孫文ら革命派に対する日本の好意というよりは、イギリスと同じで中国大陸に日本の援助に基づく政権ができれば日本の大きな国益につながるからである。

しかし、その年の10月になって山県内閣が総辞職し第四次伊藤博文内閣が成立すると、話は180度変わった。伊藤は、この後に起こる日露戦争にも最後まで反対した人間である。このような形で外国の内政に干渉することを好まなかった。結局、伊藤首相は革命派に対する援助をすべて停止せよと命じた。