じじぃの「科学・地球_383_魔術師と予言者・ひとつの未来・ロビンソン・クルーソー」

How will we survive when the population hits 10 billion?

動画 TED

https://www.ted.com/talks/charles_c_mann_how_will_we_survive_when_the_population_hits_10_billion

Charles C. Mann explores the confusing ethics of acting on global warming.

The worst effects of climate change may not be felt for centuries. So how should we think about it now?

Apr 11, 2018 Charles C. Mann

Some argue that we have a moral responsibility for future generations, but others ask: how do we know what they would want? Writer Charles C. Mann explores the confusing ethics of acting on global warming.

https://ideas.ted.com/the-worst-effects-of-climate-change-may-not-be-felt-for-centuries-so-how-should-we-think-about-it-now/

1860年オックスフォード進化論争

ウィキペディア(Wikipedia) より

1860年オックスフォード進化論争は、イギリス、オックスフォードのオックスフォード大学自然史博物館で、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』の出版から7ヵ月たった1860年6月30日に行われた議論である。トマス・ヘンリー・ハクスリー、サミュエル・ウィルバーフォース大司教、ベンジャミン・ブロディ、ジョセフ・ダルトン・フッカー、ロバート・フィッツロイなどを含む、幾人かの著名なイギリスの科学者や哲学者が参加した。

ウィルバーフォースがハクスリーに「あなたが猿の家系と主張しているのは祖父方ですか、それとも祖母方ですか」と尋ねたといわれる、白熱したやりとりとしてこの論争は今日最も知られている。

ハクスリーは、「私は猿を祖先に持つことは恥じない。しかし素晴らしき天賦の才を真実を覆い隠すために使った者と縁をもつことを恥じよう」と応酬したと言われている。ある証人はウィルバーフォースのハクスリーへの質問は「進化論がダーウィンによって提唱されたままの発展途中の法則であるという非常に当てにならない状態であるのに、誰もが素晴らしく偉大な自分の祖父がかつて猿やゴリラであったことへ歓声の声をあげるかのごとくこのいわゆる法則、言い換えると仮説に賛同できるであろうか。」であっただろうと言う。その一方で別の証人はウィルバーフォースが「ハクスリー自身にとって、自分の祖父が猿と呼ばれようと呼ばれまいとたいして重要ではないのだ」と言っていただろうと言う。

この表現は幾分か誤りであるが、この議論はしばしばハクスリー・ウィルバーフォース論争またはウィルバーフォース・ハクスリーの論争として知られている。

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

魔術師と予言者―2050年の世界像をめぐる科学者たちの闘い 紀伊國屋書店

チャールズ・C・マン(著)、布施由紀子(訳)

現代の環境保護運動の礎となる理念を構築した生態学者ウィリアム・ヴォート=予言者派と、品種改良による穀物の大幅増産で「緑の革命」を成功させ、ノーベル平和賞を受賞した農学者ノーマン・ボーローグ=魔術師派の対立する構図を軸に、前作『1491』『1493』が全米ベストセラーとなった敏腕ジャーナリストが、厖大な資料と取材をもとに人類に迫りくる危機を描き出した、重厚なノンフィクション。

《人類の未来を考えるための必読書》

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

『魔術師と予言者――2050年の世界像をめぐる科学者たちの闘い』

チャールズ・C・マン/著、布施由紀子/訳 紀伊國屋書店 2022年発行

第10章 培養皿のへり より

修正能力

リン・マーギュリス(細胞と微生物を専門とする研究者で、過去半世紀の最も重要な生物学者のひとりとされている)はハクスリー派だった。彼女はわたしに、人間もガウゼの原生生物と同じように自滅するのだと言った。そのときの彼女は、生物学の法則はあらゆる生物に適用されると主張したダーウィンと同じ観点から、持論を肯定していたのだ。わたしはマーギュリスと話したあと、ときどき、この考え方のことを人に話した。受け入れた人はほとんどいなかった。賛意を示した人にしても、マーギュリスの見方に全面的に共感したわけではない。彼らは、人類はいずれ滅亡する運命にあるが、それは欲深くて愚かだからであって、マーギュリスが考えたように、限界を迎えて破滅するのは自然なことだとも、それも珊瑚礁や熱帯雨林の消滅と同様、生命の不思議のひとつなのだとも思っていなかった。しかし、マーギュリスの考えが誤っていると、説得力を持って主張した人に出会ったことはない。

彼女が亡くなってから1年後、わたしはカリフォルニア大学サンタバーバラ校を退職したばかりの生態学者、ダニエル・B・ボトキンと偶然会う機会があった。ボトキンは多くの分野で活躍してきたが、おそらく最もよく知られている研究書は、『不協和音のハーモニー(Discordant Harmony)』(1990年)だろう。生態系は人が乱さないかぎり、永遠にバランスを保って存在し続けるという従来の考え方の誤りを明らかにした名著だ。彼はマーギュリスのことをよく知っていて、尊敬していた。「だが彼女は、この点についてはまちがっていた」と彼は言った。

すべての種が、機会を与えられさえすれば、死滅するまで増殖するわけではない、と彼は言う。例外のひとつが、アメリカシロズルだ。北米で最も長期にわたって保全の努力が続けられてきたこの鳥は、クロズルの姉妹種で、遺伝学者は、ふたつの種が100万~300万年前に共通の祖先から分岐したと考えている。

・

ほかにも例が――多くはないが――存在する。ボトキンはティブロン・マリポーサ・リリーをあげた。カリフォルニア州北部原産の花で、蛇紋石からできた土でしか育たない。蛇紋石は比較的希少な鉱物で、たいていの植物にとって有害なクロムとニッケルを多くふくむ土を作り出す。通例この土は、孤立した場所に生成され、その範囲も比較的限定されえいて境界線がはっきりしている。いわば、天然の培養皿のようなものだ。ティブロン・マリポーサ・リリーは、ゆっくり繁殖するので、決して個体数が環境収容力を上まわることはない。培養皿のへりに到達することはないのだ。

わたしはボトキンに、種が進化戦略を変更する例は知られていますかと尋ねた。ガウゼ式(同じ資源を利用する2種類のゾウリムシを用いた実験から、同じニッチにある複数種は、安定的に共存できない)の急速な拡大戦略から、徐々に環境に適応する戦略に切り替えた生物はありませんか。たとえば、何かの原生生物がアメリカシロズルのような戦略をとりはじめたとか。あるいは、植物がみずからは蛇紋石の土を作りはじめたとか。ボーローグとヴォートがそれぞれ異なる方法で主張していたのは、そのことだったのではないでしょうか。人間には、そのような修正を可能にする特別な資質――ウィルバーフォースが言うところの精神――が備わっている。そういうことではありませんか。

「お聞きになりたいことはそれですね」とボトキンが言った。

自然の法則を免れる

この問いへの答えをひとつ教えてくれるのは、ダニエル・デフォーの有名な小説の主人公、ロビンソン・クルーソーだろう。彼は1659年にベネズエラ沖で船が難破し、たったひとり無人島に流れ着いた。このフィクションを通じて、クルーソーは、人間の順応性とたくましさをみごとに体現する。27年におよぶ島の生活の中で、彼はさまざまなことを覚えていく。魚を捕え、ウサギを狩り、ヤギを飼い慣らし、柑橘類の木を剪定し、難破船から見つけた種をまいて、オオムギとイネの”農園”も作る(デフォーは知らなかったが、カリブ地方は柑橘類とヤギの原産地ではないので、この島には存在しなかったはずだ)。やがて反乱者に乗っ取られた船が現れ、これが救出のきっかけになる。反乱を起こした船員たちは、この島を無人島だと思い込み、船長を置き去りにしようと、やってきたのだ。クルーソーは船長が船を取り出す手助けをし、制圧した反乱者たちに選択を迫る。この孤島に利重するか、あるいはイングランドで裁判を受けるが、ひとつを選べ、と。全員が島で暮らすことを望む。クルーソーが島の生産力を利用できるようにしていたので、不器用な男たちでも快適に生き延びることができた。

・

マーギュリスの考え方に従えば、ホモ・サピエンスがガウゼ方式で自滅するのを防ぐには、さらに大きな変革が必要だということになる。なぜなら、それは自然に反することだからだ。うまくいけば、生物学的には前例のない成功となる。人類だけが、ほかのすべての種を支配する自然の法則を免れうることを実証し、コペルニクス革命を逆行することになる。しかしわたしたちにそんなことができるだろうか。マーギュリスはこの点についてまちがっていたのか。わたしたちはほんとうに特別なのだろうか。

ここでもう一度、ロビンソン・クルーソーに話を戻そう。彼は奴隷商人だった。しかし結局は、特別な才覚を持っていた。生命に危険が迫ったとき、彼は全面的に生き方を変えて対処した。ひとりで働いて、島に手を加え、景観を豊かにしていった。そして、「社会の自由や、世のあらゆる楽しみのうちにあったときよりも、この孤独な状態のほうが幸せかもしれない」と気づいて驚くのである。

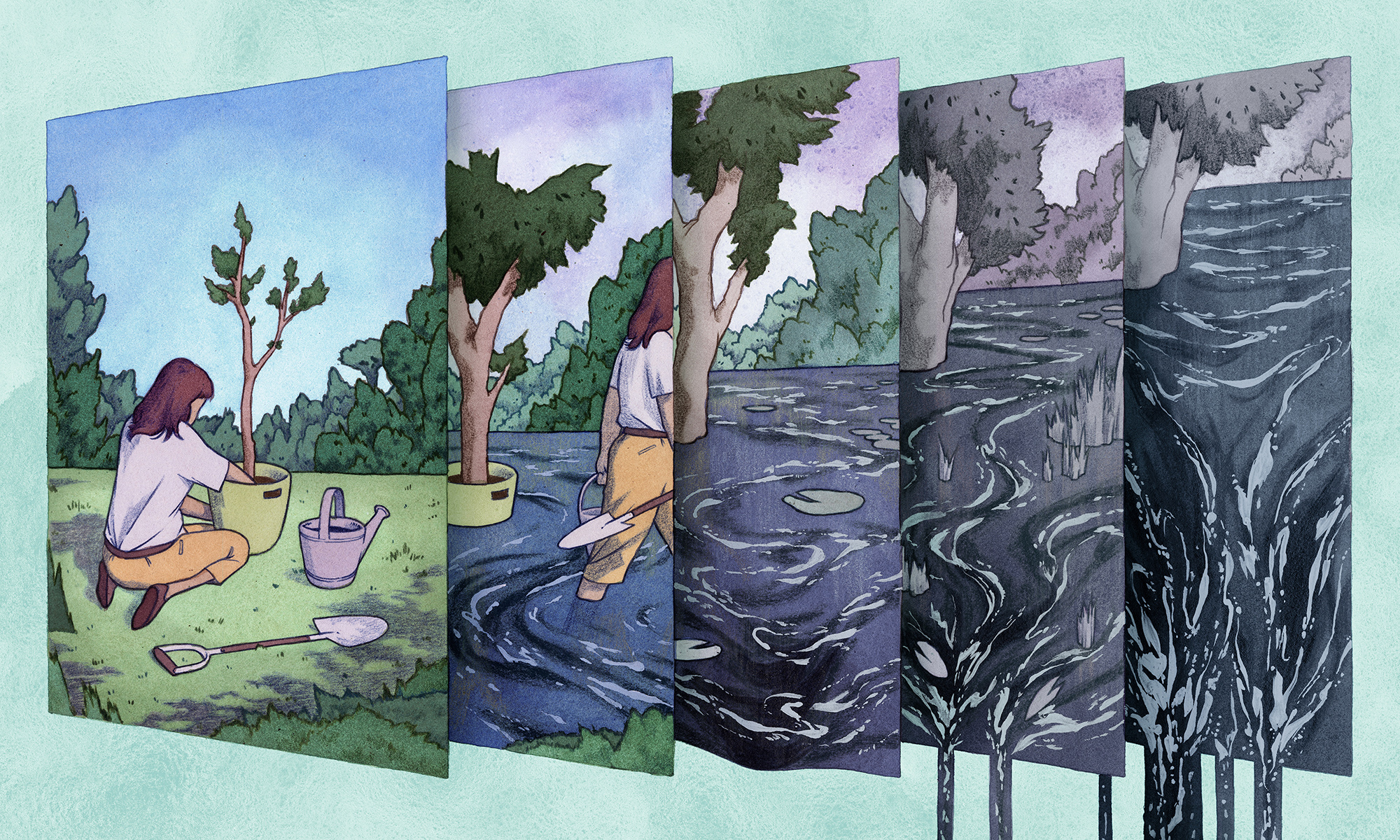

生物学的多様性に富んだ大きな島にひとりで暮らしたクルーソーは、その資源を好きなだけ利用することができた。彼はいわば、ガウゼの曲線の最初の変曲点をなんとか乗り切ることができたのだ。マーギュリスの想定では、もし彼と反乱者たちが島に残っていれば、やがては第2の変曲点に達して、全員が死滅していたはずだ(わたしは、彼らが島を去らなかっただろうという非現実的な仮定をしている)。魔術師派と予言者派は、どちらもマーギュリスはまちがっていると考える。クルーソーたちは、十分な知識を得て、みずからを助けたはずだ、と。その知識で(魔術師派の希望どおり)自然に課された限界を超えるテクノロジーを生み出すか、あるいは(予言者派が望むように)存在を拡大する生存戦略をやめて、島が与えてくれるものに順応し、安定した暮らしを送ることにしただろう、と。

もちろん、クルーソーは架空の人物だ(ただしクルーソーのモデルとされる遭難者、アレクサンダー・セルカークは実在の人物である)。しかも、次世代の人々が直面する難題は、クルーソーの困難とは比べものにならないほど大きい。しかし、愚者の寄り集まりである人類にも、あの運命の第2の変曲点を曲がって自然に屈する前に、クルーソーと同じように生き方を変え、新しい困難に立ち向かうことはできるのではないだろうか。

・

わたしたちの成功の記憶はさほど長くない。いずれにせよ、過去の成功は未来を保証しない。しかしわたしたちが多くのことをうまくやってのけたのに、ただひとつだけできないことがあるとは考えたくない。結末を見通す想像力はあるのに、それを避ける文化的資源を持たないとは思いたくない。

人類を月に送ることができたのに、地球に注意を払うことができないとか、潜在能力があるのに、それを使いこなせないとか――それでは結局、培養皿の原生生物となんら変わりがない。リン・マーギュリスの最も否定的な考え方が正しかったことになってしまう。スピードと飽くことを知らない貪欲さ、臨機応変の才とひらめきがありながら、わたしたちは結局のところ、とくにおもしろみのない種で終わってしまうだろう。