じじぃの「歴史・思想_570_恐怖のパラドックス・自らの心の恐怖」

The Illusion of Conscious Will I

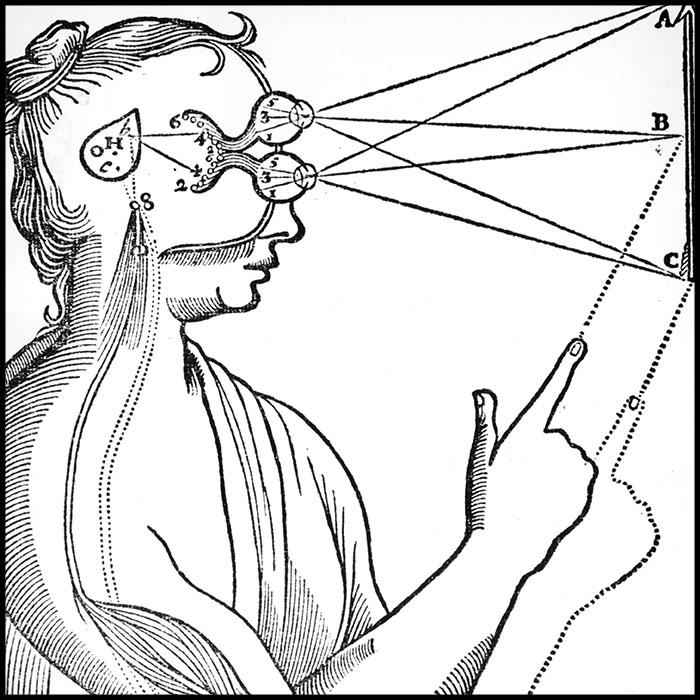

optical illusions

「"cool-hira" パラドックス」画像検索

The Illusion of Conscious Will

JANUARY 6, 2014 Big Think

I recently finished Daniel M. Wegner’s The Illusion of Conscious Will (MIT Press, 2002), a review of the scholarship in consciousness studies, to get a sense of the contemporary case for determinism.

What follows is a brief overview of the arguments Wegner presents.

https://bigthink.com/articles/the-illusion-of-conscious-will/

第5章 自らの心の恐怖 より

心のなかに潜む闇

これまで見てきたように、私たちのなかの意識化されない心は、この程度なら許容したいと私たちが思う程度以上に、私たちの生命のありように関わっている。社会心理学者ダニエル・ウェグナーは、彼の著書”The Illusion of Conscious Will”(2002年、邦題:意識的な意思の幻想)のなかで、自分の統治は自分が舵を握っているという私たちの思い込みに対して、非常に非常に説得力のある議論を展開している。彼が最初に掲げる重要な点は、何かをしようとする行為は自身が率先して起こしたような「気がする」ため、きっと自分自身が起こした行為なのだろうと思い込む、ということである。ところが、科学はまったく異なる絵を描いてみせる。自発的に何かをしようとする行為は複雑で、行為の根底にある原因を多く含んでいる。そのため「私たち」が何かの行為を起こそうと決めるとき、その決定が行為の主たる原因であるのか、それとも単に自分たちの無意識の心が命令したことに対する二次的な反応なのか、実際にどちらが起こっているのかを明確に把握するのはほぼ不可能である。このようなことが、ウェグナーによって明らかにされた。彼はさらに続けて、行為と反応とのあいだのこの関連性ゆえに、行為を自ら起こすという感覚はせいぜい幻想にようなものだと結論づける。

・

意識のパラドックスに気づいたのなら、私たちはなぜ、こうした、一見したところ明白な限界にも気づかないのかが疑問になり。私たちの考えるところ、意識のなかにあるさまざまな限界の承認を妨げる障壁は、私たちの心が本質的に自己陶酔型であることから生じた。私たちがすぐ思いつく一番簡単な説明は、「私たちは自分の思考を自覚しているのだから、私たちが責任者であるのに決まっている」。こう考えると、手品やマジックショーのイル―ジョンの本質にも似ている。私たちは裏に隠れた因果関係には無知のまま、結果を見て、それを実際に目で見た一連の出来事の結果だとみなす。コンピュータ科学者で認知科学者のマービン・ミンスキーは、1985年の自身の著書『心の社会』(1985年、邦訳:1990年、産業図書)のなかで、この点を次のことばで一際明確に表現する。「自分のやっていることが、実は自分の知らないプロセス次第なのだとは誰だって思いたくない。自分の選択が自分の意思、意図、あるいは自己統制の結果だと考える方を好む」。

いろいろな意味で、自分たちが操縦席にいるのではないことを恐れるのはもっともある。私たちの想像は絶えずイメージをを描き、もしかしたら「適応のための最適解」を求めて活動しているだけでなく、たとえば振り向くという簡単な行為さえ、無意識のうちに実行しているかもしれない。神経外科医のベンジャミン・リベットは、この問題を探究するために脳刺激を使った研究を数多く行った。彼は研究のなかで、神経の電気活動を測定しながら、思考と行動が始動する様子を観察することにより意思に関する疑問について調べた。簡単な身体的な動作、たとえばコップをもち上げる動作において、私たちが「このコップをもち上げよう」と数える数ミリ秒前に私たちの脳はすでにこの行為を始動していることを発見した。つまりは、私たちが自発的に身体的な運動を始動するという選択を行っている感覚は、いささか不正確なのである。私たちの脳と意識化されない心は、私たちが認識している以上のことを行っているようだ。そして、自分で思っているほどには状況を制御できていないと考えることには当然ともいえる脆(もろ)さを伴う。

これまで見てきたように、私たちの社会のほとんどは、思うほど制御できていないという感覚を払いのけるために現れた。実際に保有している以上に、行為主体性を保有していると思い込む自体が、逃れられない脆弱性からくる不快感の証拠なのかもしれない。多様な異文化に共通する「勇気」の存在。情緒的な苦痛に対して心理的な防衛を築く方法。さらに社会的不安定さに対して武装するための技術の精巧な構造。このような存在や方法、構造は、人々は恐れることを好まず、恐れていることを認めるのはもっと好まないという何よりの証しである。

・

こうした心の動き(恐怖が原因の苦痛から遠ざかること)を心理的防衛と呼び、これには、プラス思考、合理化、脱価値化、文脈化、回避などの、より無害な経験が含まれる。苦痛があまりひどくないときには、日々の生活のなかである程度こうした防衛行動をとる。だが、圧倒的な苦痛に脅かされるときには、私たちの心は離断や解離という防衛手段を用いる。これらはトラウマから生じた防衛行動であり、「私たちに」起こるもので、「私たちのなかで」起こるのではない。トラウマという用語を使用するときには、私たちの神経系を圧倒する経験を識別している点に注意することが重要だ。これは、いわゆる急性外傷と呼ばれるものに起因するもので、拉致、性的暴行、身体的暴行、拷問などがこれに該当する。その一方、「小文字のtのトラウマ(trauma)と呼ばれることもある小さいトラウマから起こるものもある。これらの軽い症状で見られるトラウマは、現在進行中の経験がやがて累積して神経系にとって処理できないまで過剰になるものを指す。軽度のネグレクトや自己情動確認の欠如、もしくは過剰で執拗な親の監督なども「小文字のtのトラウマ」へとつながることがある。これらは、私たちの生存を確保するために、もっと思い切った対応策をとる心が必要となる「ちょっと過剰な」あるいは「ちょっと過小な」混乱状態のことだ。比喩的にいえば、壁を築き、私たち自身の一部を地中に埋めてしまい、あるいは走って逃げることだ。だが、私たちの内面で起こっているものは相当に厄介な問題をはらんでいる。私たちの心は、記憶とのつながりを断ち切り、望まないものを仕切りで隔て、パーソナリティをいくつもの小さい部分に分割する能力をもっている。そして、こうした防衛行動が慢性化すると、満たされた幸福な状態の自分を回復するのは非常に難しくなる。

この、自分自身の心に恐れおののくという図式で悲劇的なのは、私たちの配慮と注意をもっとも必要とする私たちの内なる経験、すなわち、苦痛や苦悩そのものが私たちへの脅威となり、それに対して防衛行動をとらなければならなくなるということである。生き残ろうとする過程のなかで私たちは自分自身に背中を向け、そして自分たちにとって一番大事なもの、「心」を失うのだ。