じじぃの「歴史・思想_515_歴史修正主義・序章」

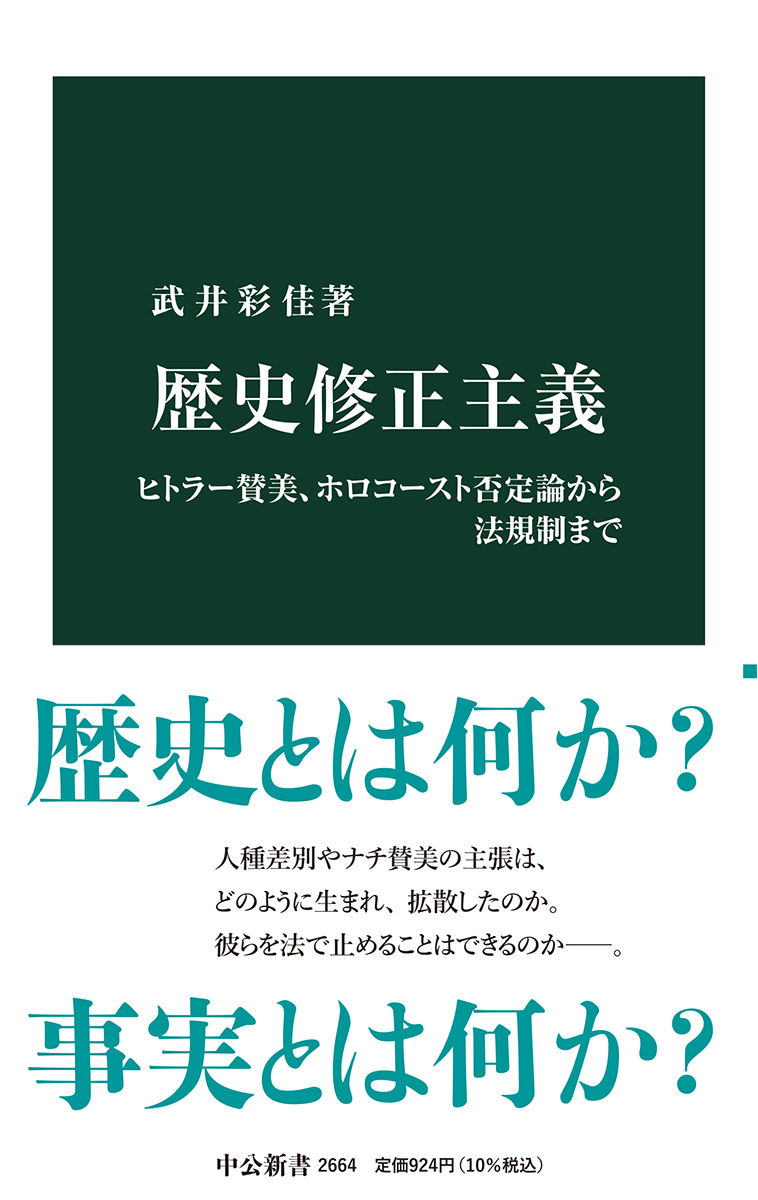

中公新書 歴史修正主義 - ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで

武井彩佳(著)

ナチスによるユダヤ人虐殺といった史実を、意図的に書き替える歴史修正主義。ホロコースト否定論が世界各地で噴出し、裁判や法規制も進む。

100年以上に及ぶ欧米の歴史修正主義の実態を追い、歴史とは何かを問う。

序章 歴史学と歴史修正主義

第1章 近代以降の系譜―ドレフュス事件から第一次世界大戦後まで

第2章 第二次世界大戦への評価―1950~60年代

第3章 ホロコースト否定論の勃興―1970~90年代

第4章 ドイツ「歴史家論争」―1986年の問題提起

第5章 アーヴィング裁判―「歴史が被告席に」

第6章 ヨーロッパで進む法規制―何を守ろうとするのか

第7章 国家が歴史を決めるのか―司法の判断と国民統合

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

序章 歴史学と歴史修正主義 より

歴史を書き直すこと、もしくは「修正」(revise)するということは、何を意味するのだろうか。

この問いに答えるためには、まず歴史とはどのように書かれるのか知る必要がある。歴史学はどのような手段を用いて、何を明らかにしようとしているのか。

実証史学とは

私たちは歴史を、不変かつ静的な観察対象であるかのように考えがちである。過ぎ去った過去はもはや変更不可能であり、「事実」として存在しているような気がしている。歴史の本には、多くの場合は起こったことが年代順に示されていて、誰もこれに本質的な変更が加えられることを想定していない。

鉱物を顕微鏡で観察するように、歴史も科学的にアプローチできる――そう考え、なによりも客観性と実証性を重視する近代歴史学の礎を築いたのが、ドイツの歴史家レオポルト・フォン・ランケ(1795-1886)であった。

ランケは、主観を排して「それが実際にいかにあったか」(wie es eigentlich gewesen)を記すことで、歴史の姿が明らかになると考えた。歴史家の仕事は、もっぱら事実を明らかにすることだとした。ではその事実には、どのように近づけばよいのか。

実証史学の方法――E・H・カーの考え

イギリスの歴史家E・H・カー(1892-1982)は、いまや古典とも言える講演集、『歴史とは何か』で歴史を山に譬えた。ここで歴史を窓越しに見える山に譬えて、歴史学が歴史をどのようなものだと見なし、何を明らかにしようとしているのかイメージしてみよう。

山との関係で言えば、歴史家とは、窓から見えるこの山を図面に落として地図を作成し、立体模型を作る人のようなものだ。山が遠ければ遠いほど詳細を知るのは難しいが、地図は登山者に現在地を教え、山頂へと導くものだから、正確を期さねばならない。木々の間に潜んでいる谷や沢、行く手を阻む断崖を描き込まねば、まちがった地図を手にした人が判断を誤って遭難しかねない。このため、地図の作成者はさまざまな手段で山の全体像を明らかにしようとする。

まずできるだけ近づいて観察する。距離や高度を測るだけでなく、航空写真や衛星による画像も使って山の全体像を捉えようとするだろう。山の形状を明らかにするだけではない。土壌や植生も分析することで、火山ではないか、土砂崩れが起こりやすい場所があるか、確かめようとするだろう。

歴史学はこうした複数の手段による過去の全体像の把握を試み、これを言語化(地図化)する。これが実証史学の方法である。

ところが、山の周囲30キロの地点に住んでいる人々には、山はいろいろな形をしている。見ている角度が違うのだから当然だ。こうした山の姿は、その地点からは実際にそう見えるのだから、どれも正しい形ということになる。「私にとって、山がこういう形をしているのは事実である」と観察者は言うだろう。相対論による山の捉え方である。

ここでカーは問う。では、見る角度が違うと山の形が違って見えるからといって、もともと、山は客観的に形のないものであるとか、無限の形があるということになるのか。もしくは、よりポストモダン的に問いを立てれば、私たちが「山」という記号を与えているものが、眼前にある「山」と同一であることは誰にも確証できないから、山について議論しても意味がないのだろうか。

そうではないだろう。ここで歴史学は、山は実在している、もしくは実体として捉えることが可能であるという理解から出発する。実際に登ることができ、登った人が存在し、その証言があり、山の実存を示す物――たとえば噴火によって飛ばされてきた石など――もある。さまざまな方法で検証することで、完全にとは言わないまでも、ある程度その実像に迫ることができると考える。

・

ただし、歴史のジグソーパズルはピースが欠けていても、欠けた部分を歴史家がある程度想像で埋めることはできる。各所に穴の開いたパズルでも、離れたところから眺めれば、全体像が見えてくるのと同じである。このため、歴史学では創造力が決定的に重要である。

歴史は解釈であり、記述は変わる

先の10人の歴史家の話に戻る。10人が書いた歴史は事実関係の把握の点では大きな違いがなかったとしても、やはり十人十色の歴史として記される。それは彼らが歴史事実の選択をそれぞれ行い、解釈する枠組みがそれぞれに異なるからである。この違いは、その人の世界観、政治的立場、イデオロギー、学問的な訓練などに由来する。

たとえば、きわめて敬虔なキリスト教徒の歴史家は、すべてはより大きな意思により導かれるという、神による予定調和に現れとして、歴史事象を捉えるかもしれない。実際、近代以前の歴史には、常に神の姿が見え隠れしていた。

ところが神が不在となったマルクス主義者の歴史家は、同じ出来事は特定の発展段階にある社会が示す特徴として理解し、経済的観点から説明するだろう。

フェミニズムに大きく影響されている人ならば、この出来事は女性の自立への意思と、父権とのせめぎ合いが現れる場と考えるかもしれない。

カーが言うように、歴史とはまさに解釈であり、諸事実を並べ替え、配置し、出来事をより大きな文脈のなかに位置付け、そこから意味を読み取るのが歴史家の仕事なのである。

こうした解釈の枠組みは、時代とともに変化する。世界のありようを説明するパラダイム(概念的枠組み)が変われば、歴史記述も変わる。

また学術潮流の変化も、歴史記述を大きく変える。現に、かつての歴史学は政治史や外交史が主流で、もっぱらエリート層が歴史の主体とされていたが、第二次世界大戦後に社会史が主流となり、普通の人々が歴史の主体として意識され、庶民の歴史が書かれるようになった。

つまり歴史は単数ではなく、常に複数であり、また固定的な歴史像というものは存在しない。歴史は常に「修正」され続ける運命にある。また、歴史的「事実」はある程度確定できるが、歴史的「真実」がどこにあるかを知ることはできない。

これに対して私たちが知り得るのは、歴史がどのような素材から、いかなる選択を経て書かれ、これがどのような解釈の型により説明され、人々に受容されることで意味を与えられているのかという、歴史の社会的な「現実=リアリティ」のことなのである。