科学のネットワーク:Natureの論文の150年

Nature at 150: evidence in pursuit of truth

06 NOVEMBER 2019 Nature

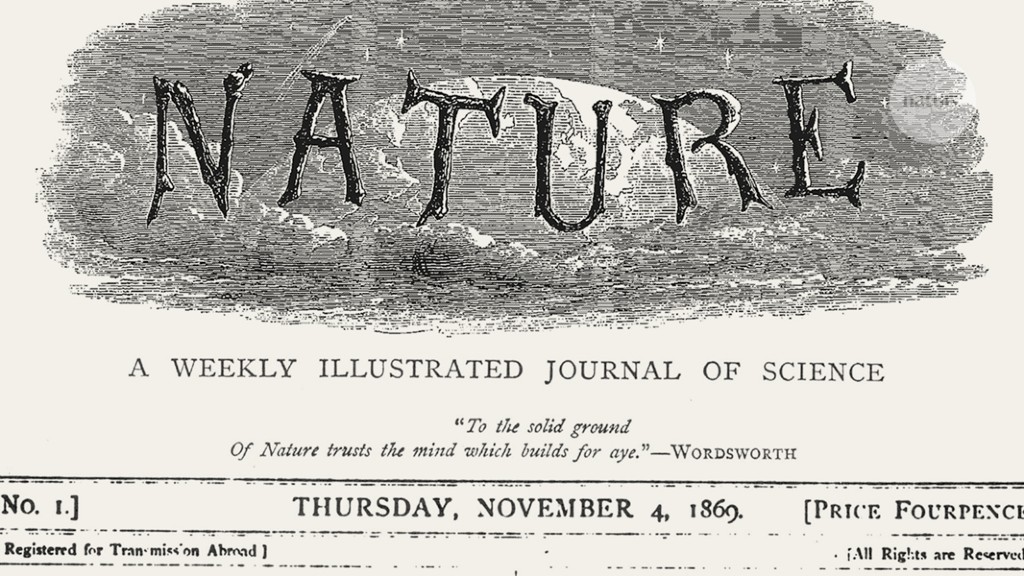

On 4 November 1869, the first issue of Nature made its way into the world. Its ambition was intellectually bold and commercially risky: to bring news of the latest discoveries and inventions to scientists and the public alike.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03304-x

第4章 科学技術は誰のものか──②「科学のあり方」が変質していくなかで より

日本の研究者がノーベル賞を取ったときの記者会見で必ず聞かれるのが、「何の役に立つのか?」という質問である。それに対して、そんなことを聞くのは科学を知らない野暮なヤツだという声が毎回上がりつつも、一向になくなる気配はない。そしてまた、200年前には、そもそも人様の役に立つ科学が良い科学という考えが普通だったことも、前章で見たとおりである。

自然科学が実用的な価値から切り離されて、真理を追究し、知識を増やす活動そのものとして意義があると考えられるようになってきたのは、時代が下って19世紀の後半である。前章の最後に述べたように、自然科学を自然哲学から独立させ、技術とも別領域として確立し、今の科学に近い形にするための認識論の基礎をつくった書物のひとつが、ジョン・ハーシュルの『自然哲学研究試論』(1830年)だった。

「科学者」の誕生

科学の制度化がおよそ完成したことを象徴するイギリスでの事例は、「科学者 scientist」という用語の発明である。19世紀に自然科学の哲学からの独立性が高まってくると、もはや「哲学者」という呼称では広すぎて、その時代の科学をおこなっている者たちの思考方法の独自性を表現できないという意見が強くなってくる。それを受けて1833年に、哲学者のウィリアム・ヒューウェル(1794~1866)が「アーティスト artist」からのアナロジーで提唱した造語が「サイエンティスト」である。

・

しかし、時代の流れというのはそう単純に、ある時代から次の時代へスパッと入れ替わるようなものではない。「サイエンティスト」という呼称を提唱してから36年後の1869年に、自然科学誌の『ネイチャー』が創刊されている。

アポロ計画──人類初の月面着陸

だが、アメリカが遅れを挽回するまでには、もう少し時間がかかった。

スプートニクから4年後の1961年4月12日、またしてもソ連が大事業を成し遂げた。世界初の有人宇宙飛行に成功したのである。飛行士はユーリー・ガガーリン。ヴォストーク1号で人類史上初めて大気圏外を飛行した彼は、地球を1周して無事帰還し、「地球は青かった」の名台詞を残した。

アメリアは有人でもソ連に先を越され、再度の大ショックである。その年の1月に就任したばかりの若き新大統領ジョン・F・ケネディが、伝説の演説を議会で颯爽とおこなったのは、アメリカ全体がこのような屈辱の真っただ中にあった同年5月25日。彼は高らかに宣言した。今から10年のうちに、我々は人を月に送り込む。こんどこそ、宇宙戦争でソ連に勝つのだ、と。

アポロ計画の始まりである。当時は荒唐無稽とも思われていたこのプロジェクトは、1969年のアポロ11号でみごと、人類初の月面着陸に成功した。ソ連は結局その後も有人月飛行には成功しなかった。

アメリカの首都、ワシントンにあるスミソニアン航空宇宙博物館のエントランス・ホールには、アポロ11号の司令船が誇らしげに展示されていて、周囲を圧倒している。科学技術が国家の威信を示すために鼓舞された時代の象徴でもある。

「科学のあり方」が変質した時代

現在の科学者たちは、このような、まったく相反する2つの原理──「公的な知識生産」と「私的な技術開発」の両方において貢献するという、とてつもない困難を外側からの要求として押しつけられている。これは構造的矛盾といってよいのではないか。

このような、ほとんど「無理筋」を求めておいて、成果が出なかったり、ふとした出来心で不正をしてしまった研究者たちを、すべて彼ら彼女らだけの責任であるかのように悪し様にいうのは、視野狭窄ではないかと思う。もちろん、不正行為は断じて許されることではないが、研究者や組織の倫理観だけを厳しくしても、それは対症療法にすぎないのである。それだけでは、研究不正は決してなくならないだろう。

20世紀の最後の四半期は、19世紀後半に制度化された科学研究のあり方が大きく変質した時代であったと捉えたい。科学を駆動する原理が、知識の獲得や国家への貢献から、経済の原理へと変わったのだ。この変化が、第2章で紹介した科学者の行動原理に関する2つの相反する見方──理想的なマートンの「CUDOS(知識の共有性、知識の普遍性、研究の無私性、秩序だった懐疑主義、Communiction, Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism)」から、現実主義的なザイマンの「PLACE(独占所有、知識の局所性、権威主義的、政府や資本家からの依託、専門家としてふるまう、Proprietary, Local, Authoritarian, Commissioned Expert)」への変化──をもたらした、最も大きな要因であるといってよいだろう。