Phenomenon of Man - Teilhard de Chardin

The Omega Point cosmology

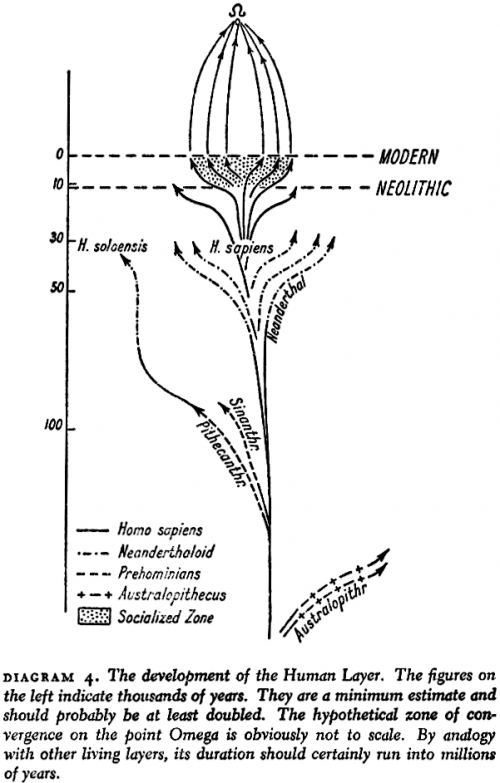

Obviously not to scale

Following up on som graphics from the free book pile at the university, above is a graphic from Pierre Teilhard de Chardin’s The Phenomenon of Man. There are only 4 plates in this book (it’s the 1975) edition, but each one takes on a very plant-like appearance. (I think this plate is superior to the current reprint because mine uses stipple points rather than hash-lines to show contrast; it’s also typeset in Arial, but that’s just being picky).

Tielhard puts it all within Christian dogma (he was a Jesuit), but the Omega Point is pretty nifty. Briefly from Wikipedia:

https://island94.org/2009/10/Obviously-not-to-scale.html

はじめに より

この本で言わんとしていることを一言で要約するなら、「すべてを進化の相の下に見よ」ということである。「進化の相の下に見る」とはどういうことかについては、本文で詳しく説明しているが、最初に簡単に解説を付け加えておこう。

世界のすべては進化の過程にある。

・

我々はいま確かに進化の産物としてここにいる。そして、我々の未来も進化論的に展開していくのである。

我々がどこから来てどこに行こうとしているのかは、進化論的にしか語ることができない。もちろん、それが具体的にどのようなものになろうとしているのかなどといったことは、まだ語るべくもないが、どのような語りがありうるのかといったら、進化論的に語るしかない。

そして、人類の進化論的未来を語るなら、たかだか数年で世代交代を繰り返している産業社会の企業の未来や商品の未来などとちがって、少なくとも数万年の未来を視野において語らなければならない。人類の歴史を過去にたどるとき、ホモ属という属のレベルの歴史をたどるなら、100万年以上過去にさかのばらねばならない。

・

本書では、ジュリアン・ハックスレーやテイヤール・ド・シャルダンといったユニークな思想家の発想を手がかりとして、そこを考えてみたいと思っている。

第7章 人類の共同思考の始まり より

「進化」はまったく新しい世界認識のカテゴリー

テイヤール・ド・シャルダンは、進化というものを、人間悟性の獲得した全く新しい世界認識のカテゴリーであると考えます。認識のカテゴリーというと、カントのいう時間と空間というカテゴリーが頭に浮かぶでしょうが、進化というのは、それとならぶような基本的認識のカテゴリーだというわけです。進化という視点を通して見ることによって、はじめて世界は正しく認識できるというわけです。

万物は複雑化=意識の法則に従って、より複雑化し、より内面化し、より高次の意識を持つ方向へ絶えず時間軸に沿って働いています。宇宙スケールでも、地球の生物界スケールでも、人間世界スケールでも、世界は常に進化をつづけており、その動きは一瞬たりとも止まることがないのだから、世界を時間的に止まったものとして認識するのは基本的に誤りなのですが、人間は進化論的な時間のスケールでものを見ることに慣れていないために、つい、世界は止まったものと見てしまいがちです。

「宇宙的大きさの運動の緩慢さによっていつも欺かれているために、われわれはすべて、人間が今なお進化の軌道の上を動きつつあると考えることに、多少ともいちじるしい困難を感じている。われわれは、星、山、そして生命の偉大な過去についてはもはや幻想にすぎぬことを知っている不変性を、われわれ自身についてはなおあてはめつづけている」(『自然における人間の位置』日高敏訳<著作集第2巻>)

というわけです。それはちょぅど、この地球が猛烈なスピードで自転(赤道上で時速約1700キロメートル)するとともに、これまた猛烈なスピードで公転(時速10万7200キロメートル)していることを頭の中では知っているのに、日常感覚的には、この地球を不動の大地と考えてしまうのと同じことです。

世界を進化論的に見ると何がちがうかというと、世界を生成(フランス語でジェネーズ、英語ではジェネシスです。日本語でいう生物学の”発生”も、聖書の”創世記”もこれです)の過程にあるものとして見ることができます。世界はすでにできあがったものとしてここにあるわけではありません。いまも日々生成途上にあるんです。

宇宙は宇宙生成(コスモジェネーズ)の過程にあり、生命は生命生成(ビオジェネーズ)の過程にあるわけです。そして、生命が複雑化していって、ある臨界点を突破したときに、そこに精神形成が起きます。思惟する動物としてヒトが生まれるわけです。思惟(パンセ)とは何かといえば、内省的な意識を働かせて考えることです。知るだけなら、動物も知ることができます。しかし、自分が知っているということを知ること、認識の認識、内省的自己意識としての知を持つことができるのは人間だけです。思惟能力を持った人間数段の意識の全体によって織りなされる織物が精神圏(ヌースフィア)です。

つまり、精神圏はヒトの誕生とともに生まれるのです。物質(世界素材、ヴェルトシュトッフ weltstoff)が複雑系のある臨界点を突破したときに生命が生まれ、物質圏の上に生命圏(バイオスフィア)が広がります、生命が複雑性を増し、ある臨界点(第6章の図を参照)を突破したときに、ヒトが誕生します。それとともに、精神圏が生まれ、それは生命圏の上に広がっていきます。

この過程は全部ひとつにつながりのものです。だから、物質と精神という二元論は誤りだということになります。

鱗状の人類の系列

人間という種族の出現は、生物進化の中で突然変異的にあらわれた大異変である。それはこれまでの進化史上のできごととは全くちがう特異現象中の特異現象であるといいます。

「第三紀の終わり以来地球の進化の主要な力が人間に集中された(中略)。鮮新世以来、生命がその残った活力の最良のものを人間に(1本の木がその先端に対するように)集中してきたこと――この明白な証拠は逃れるべくもない! この200万年の間には、多くの動物が姿を消したけれど、ヒト科以外には自然界で何一つ新しい存在は生れてこなかった」(『宇宙におけるヒトの位置』日高敏訳<著作集第6巻>)

地質年代でいうと、約6600万年前に恐竜の時代ではあった中生代が終わり、哺乳類の時代である新生代がはじまります。新生代は約200万年前を境に第三紀と第四紀にわかれます。霊長類の進化がさかんになるのは第三紀の半ば以後で、第三紀の終りの鮮新世(約500万年前~200万年前)に、ヒトの祖先はチンパンジーなどの類人猿の祖先とわかれて、独自の進化をはじめるわけです。

・

脳の容積にしても、アウストラロピテクスの500cc前後から、ホモ・エレクトゥスの900cc前後、ホモ・サピエンスの1300ccと飛躍的に大きくなっていき、それとともに、その精神活動も質的な転換をとげていきます。ヒト以前の動物にも、意識があり、精神活動がありますが、それは基本的に本能の一言で総括されるものでしかありません。しかし、ヒトになると、「意識の爆発」といっていいほど、精神機能が向上、本当の思考がはじまります。予見と創意といったことが可能になり、それによって他の動物とは全くちがう生活様式、行動様式が生まれます。社会化の半径が家族から部族や国家に広がり、ついには種全体にまで広がるというヒトだけに起きた現象も、この意識の爆発によってもたらされたのです。それはもう、それまでの意識とちがう、「第二次の意識」といってもいいようなものだとテイヤール・ド・シャルダンはいいます。

その他、ヒトの時代になって起きた特別のこととして、テイヤール・ド・シャルダンは、

「(1)異常な膨張力

(2)分化の途方もない速度

(3)系列(鱗葉)を生みだす能力の意外な持続性

(4)生命の歴史ではまだ知られていなかった、同じ系列束(フェツソー、faisceau)に属する枝の間の相互結合の能力」

の4つをあげています。このうちの(1)と(2)は、いま述べたような、ヒト科、ヒト属の時代になってからの驚くほどの進化のスピードアップと、それによって生まれた新しい種族が世界各地に広がり、ついには全地球的に広がっていったことを指します。

(3)を理解するためには、進化の一般則を知っておく必要があります。まず進化は系列を作ります。変化したものがまた変化し、変化の上に変化が積み重なっていくので、変化へ系列化せざるをえません。次にその変化の幅がふくらんだり得膜なったりします。これを放散(divergence)と収斂(convergence)といいます。放散は分枝とも分岐ともいい、種が多様に分化して枝分かれしていく過程です。収斂はその逆で、多様なものが似たものにまとまっていく過程です。進化現象というのは、だいたいこの2つが交互に起きます。一直線の変化というのは起きません。放散が起こるときは、変化は、右に左にゆれ動きながら、ときに広がり、ときに収斂して系列化していくので、一定期間の変異をトレースしてみると鱗状になります。これが(3)にいう鱗葉です。松かさや、アーティチョーク(和名はチョウセンアザミ)、あるいは玉ネギの鱗葉のように見えるからです。

「生命というものはきわめて長い間にわたって、正確に同じ方向には伸びてゆくことはできないものらしい。右に一歩、左に一歩というぐあいだ。葉脈のように、あるいは松かさの《鱗葉(エカーユ)》のように、扇状に広がってゆくのだが、それが訂正され、補正されて、全体としては連続的な印象を与えているのである。(中略)時間の経過の中で現れてきた生物たちは、一つがもう一つの直接の延長であるというよりは、むしろ鱗のような形でかさなりあっている」(同前)

それが典型的にあらわれているのが図(画像参照、The Omega Point cosmology)に示したホモ・サピエンスの誕生以前に生まれては消えていった原始人類たちです。

「オメガ点」とは何か

それ(系列束でできた枝同士がまた相互結合を深めるというような形で、ホモ・サピエンス大社会はどんどん結合を密接にしながらより一体化を高める方向に収斂していったというのが(4)でいっていること)がさらに進めばどうなるか。オメガ点への収斂が起きます。

収斂というものは、そもそも収斂に向かう一点があるから起きる現象であって、それがはじめから明示された点として存在していなくても、収斂過程が進んでいくと、その一点が自然に見えてきます。収斂運動それ自体が目標の一点を作り出していくわけです。それが図(画像の頂点、Ω)で示されるオメガ点だというわけです。

オメガ点とは何か。それを神というなら神ということもできる、とテイヤール・ド・シャルダンはいいます。