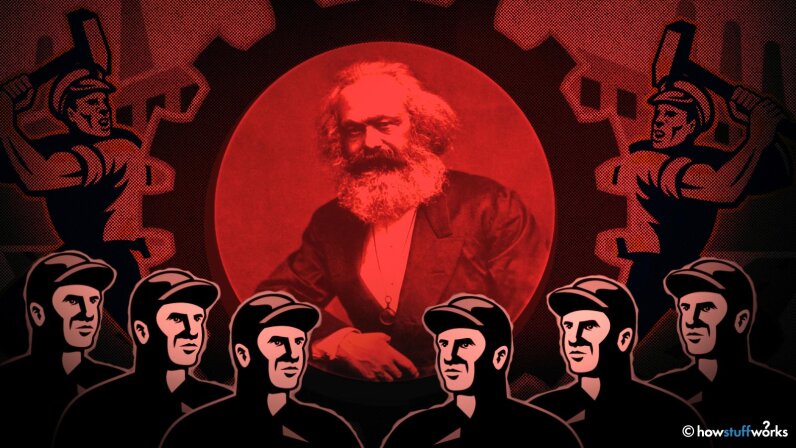

Karl Marx

「cool-hira "歴史・思想_"」画像検索

アンチ・セミティズム コトバンク より

字義どおりには反セム人主義であるが,一般にはひろく反ユダヤ主義の意味で用いられ,またとくに19世紀末以降ドイツ,フランスなどユダヤ教徒解放が一応完了した諸国に起こり,中世以来の伝統的なユダヤ教徒差別とは性格を異にする近代反ユダヤ主義をさすことも多い。

18世紀末までのヨーロッパでは,ユダヤ人とはもっぱらユダヤ教徒のことであり,ユダヤ教団への所属によって規定される身分であった。

近代に入って社会の世俗化と身分制原理の崩壊がすすむにつれ,ユダヤ教徒への市民的権利の賦与,すなわちユダヤ教徒解放がおこなわれた。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

マルクスとユダヤ人のアンティ・セミティズム より

一時期、ハインリヒ・ハイネ(1797~1856年)はサン=シモンの弟子となった、あるいはなったつもりであった。ハイネの中には、ヒッピー、「フラワーピープル」に連なるものがある。ハイネはサン=シモンの格言を引用しながら次のように書いている。「花やナイチンゲールは革命の味方である。未来はわれわれのものだ」。ハイネはある特定の革命的な社会主義理論に加担したことは一度もない。しかしパリでは、それを作りだそうとしている多くの人物と交際があった。そして彼らは、しばしばユダヤ系の出目であった。

その中の一人が若きカール・マルクス(1818~83年)である。彼は1843年にパリにやってきた。それまでは『ライン新聞』という、ケルンの過激な新聞の記者であった。その新聞はユダヤ人社会主義者モーゼス・ヘス(1812~75年)の助力によって1842年に創始されたもので、プロイセン政府によって発禁になるまでのわずか15ヵ月間しか存続しなかった。そしてマルクスはヘスと一緒にパリに亡命することになったのである。

しかし、この2人の社会社義者にはほとんど共通点はなかった。ヘスは真のユダヤ人であり、彼の過激主義はユダヤ人のナショナリズムという形を取って、最後にはシオニズムへと至る。マルクスはそれとは逆に、まったくユダヤ的な教育を受けていなかったし、受けようとしたこともなかった。パリで彼はハイネと友人になる。彼らは一緒に詩を書いた。ハイネは、まだ赤ん坊であったマルクスの娘ジェニーが痙攣(けいれん)を起こしたときに命を救ったこともある。彼らが交わした手紙の何通かが残っているが、おそらくもっとたくさんあったにちがいない。

ハイネが宗教をあざけって言った「精神的な阿片(あへん)」という言葉がもとになって、マルクスの「民衆の阿片」という言い回しが生まれた。しかし、1960年代にドイツの学界で流行した、ハイネが洗礼者ヨハネでマルクスはキリストだという言い方は馬鹿げている。彼らの間には気質的に限りなく大きな隔たりがあった。アルノルト・ルーゲによれば、マルクスはハイネに次のように言ったという。「愛について果てしなく嘆くことをやめて、どうするべきかという叙情詩を披露してくれ、痛烈な鞭の一撃を込めて」。しかし、それこそがまさにハイネが恐れていた一撃だった。「(社会主義者の)未来は、革製の鞭、血、無慈悲と懲(こ)らしめのにおいがする」と、彼は書いている。「このような凶悪な偶像破壊主義者が力をもつようになるときについて考えると、わたしは不安と恐怖に襲われるばかりだ」、「頑固なわたしの友人マルクス」は「神を信ぜず、自分を神だと考えているような人間」の一人だ。ハイネはそう考えてマルクスと縁を切る。

この2人に共通していた最大の特徴は、極端な憎悪である。それは、敵に対してだけでなく、(おそらく特に)友人や恩人に対して向けられる毒のある攻撃に表れていた。これは、棄教したユダヤ人に共通の自己嫌悪の一部だった。マルクスはハイネよりもずっと極端で、ユダヤ教を自分の生活から締め出そうとした。ハイネが1840年のダマスコの残虐行為にひどく当惑したのに対し、マルクスは生涯、ユダヤ人に加えられたあらゆる不正行為に対して、何らかの関心を示すことを慎重に避けた。ユダヤ教をこのように無視したにもかかわらず、マルクスがユダヤ的なものをもっていたことは疑いようがない。ハイネや他の人々と同様、彼の進歩の観念はヘーゲルの影響を強く受けている。しかし、歴史というものは、人間社会における積極的かつダイナミックなひとつの力であり、厳密な法則に従う、いわば無神論者のトーラーとも言うべきものであるとする彼の歴史観は、きわめてユダヤ的であった。

マルクスが考えた共産主義者の千年王国は、ユダヤ教の黙示思想とメシアニズムに深く根ざしている。彼の考えた支配とは、律法学者支配階級(カテドクラート)による支配であった。

・

1840年代終わりにマルクスが採用した好戦的な社会主義は、彼の初期のアンティ・セミティズムを発展、変質させたものである。彼の円熟した理論は迷信であり、それも悪の陰謀を信じるという最も危険な種類の迷信であった。それはもともと陰謀説の最も古い形式であるアンティ・セミティズムに根ざしたものであったが、1840年代終りから1850年代に放棄されずに、むしろ拡大されて、ブルジョア階級全体の世界陰謀説を包摂(ほうせつ)するに至った。マルクスは、貿易や金融によって利益を得ることは本質的に寄生虫的な反社会活動だ、という元来の迷信を保持していたが、今やその基盤を人種や宗教ではなく階級に置いたのである。

もちろん、そのように拡大解釈しても、理論の正統性を高めることにはならない。かえって実践に移されたときの危険性を増やすだけである。なぜなら、それは標的の範囲を広げ、陰謀加担者と見なされる人々と犠牲者の数を増やすからである。マルクスはもはや、ユダヤ人という特定の魔女狩りには関心をもたず、人間一般の魔女狩りに関心を抱いた。理論は依然として非合理的であったが、より洗練された外観を呈し、それによって教育を受けた急進派たちの目に非常に魅力的なものとして映った。

ベーベルの言葉を逆にすれば、もしアンティ・セミティズムが愚か者の社会主義だとするならば、社会主義は知識人のアンティ・セミティズムということになる。レーニンのような知識人は、ロシアの反ユダヤ的ポグロム(集団暴力)の非合理性をはっきりと認め、そのようなことを指導するのを恥じたはずである。にもかかわらず、対象が資本家階級全体に広げられたとき、彼はその精神を完全に受け入れ、大規模なポグロムを実行するに至る。そして、個人の罪で歯なくただ単に断罪された集団の一員であるという理由で、何十万という人が殺されたのである。

・

しかしながら、マルクスのユダヤ性とアンティ・セミティズムという矛盾に満ちた組み合わせは、彼の著作が、成長しつつあったユダヤ人の知識階級に訴える妨げとはならなかった。それどころか、多くの解放されたユダヤ人にとって、特に東欧においては『資本論』は新しいトーラーとなったのである。確かに両者の間には信仰面で踏み越えがたい懸隔があったが、マルクス主義はハラハー(律法法規)の論理的な強みを備えていたし、出来事の抽象的な解釈を強調する点では、先祖がタルムート研究に生涯をかけた人物であるが、自分自身が最初イェンシヴァ(律法学院)で学んだが後に逃げだしたというような教養あるユダヤ人には非常に適していた。その世紀を通じて、学者の家系出身であれ商人の家系であれ、宗教に背を向けたラビ的なタイプのユダヤ人の数は着実に増えていた。世紀末までには、ほとんどいたるところでユダヤ人の人口が非常に増加していたにもかかわらず、正統派のユダヤ人教徒の社会は人口流出を自覚するに至っている。学術と精神的な指導者を誇っていたボヘミアとモラヴィアの古くからのユダヤ社会は、後進地域からラビたちを連れて来なければならないことに気がついたのである。

「消えたラビたち」の多くは、急進派になって、自分たちのユダヤ教やユダヤ性に対して侮辱や怒りを向けたようである。彼らは自分たち両親が所属する階級にも反抗した。というのも、彼らの多くが裕福な家庭の出身者だったからだ。マルクスの父親は法律家であり、ラサール(社会主義者)の父親は絹の貿易商であった。オーストリアの社会民主主義政党の創始者であるヴィクトル・アドラーは不動産投資家の息子であった。オーストリアの社会主義政党のリーダーであったオットー・バウアーは繊維王の、ドイツ社会主義政党のリーダーであったアドルフ・ブラウンは工業資本家の、もう一人の指導的ドイツ社会主義者、パウル・ジンガーは織物工場主の、カール・ホホベルクはフランクフルトの銀行家の息子であった。まだ他にもたくさん例を挙げることができる。過去、家族、そして社会との絶縁はしばしば自己嫌悪を結びついていて、彼らの間で否定と破壊の感情を引き起こし、時にはほとんどニヒリズムのような因習打破を引き起こした。それはすべての制度と価値を破壊したいという衝動であって、19世紀の終わりまでには非ユダヤ人の保守主義者はこれを、ユダヤ人に特有な社会的文化的疾患と見なすようになっていた。