Early man in the stone age - Social Sciences 動画 YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GS2mtgDyNjQ

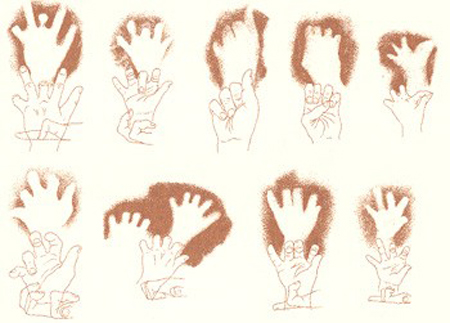

ガルガス洞窟の壁画

凍傷で指が切断されたのがある?

なぜヒトだけが氷河期を生き延びたのか? 2014.2.6 ダイヤモンド・オンライン

回答

●衣服が人類を生き延びさせた。

ではヒトは一体いつ頃から衣服を着るようになったのでしょうか? 衣類は化石では残りにくいので、この問いに答えるのは意外と難しく、長い論戦がありました。

2003年、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所のキットラー博士らが「約7万年前から」という答えを出しました。それは最終氷河期であるウルム氷河期がちょうど始まった頃でした。

研究に使ったのはシラミ40匹。世界中の12ヵ所からヒトにのみつくアタマジラミとコロモジラミを採集し、チンパンジーのシラミも含めてミトコンドリアのDNA解析を行いました。

http://diamond.jp/articles/-/48243?page=4

『気候文明史』 田家康/著 日本経済新聞出版社 2010年発行

気候変動との闘いの始まり より

人類がアフリカ大陸から他の地域に移住する「出アフリカ」は、150万年前のホモ・エレクトスやホモ・エルガスターの時代から何度も行われてきた。氷河が訪れるたびに海面水位が低下して紅海が干し上ると、ユーラシア大陸まで徒歩で移動することができた。ホモ・エレクトスは、ヨーロッパではハイデルベルク人、アジアでは北京原人やジャワ原人となり、数多くの人骨が遺跡から発掘されている。

現世人類の「出アフリカ」は2度試みられた。最初が12万年前のエーミアン間氷期の温暖な時代に行われたもので、シナイ半島に渡りレバント地方まで移住している。しかし、9万年前に短期的ながら急速に寒冷化した時代があり、このときレバント一帯が砂漠化しこの地で死に絶えた。

そして2度目に進出した人々が、アフリカ以外に住む人類の共通の祖先である。8万5000年前から地球規模での寒冷化が進み、紅海の海面水位が一時的に80メートル低下した。このとき、ごく少数のグループが紅海入口のバブ・エル・マンデブ海峡(悲しみの門)を渡り、彼岸のアデンに移住したと考えられている。この一団の子孫は、海岸での食糧採取を続けながらアラビア半島の沿岸を巡り、西アジアからインドを経て、1万年の間にマレーシアからインドネシアまで到達した。

・

トバ火山噴火(7万3000年前)について、もう1つ興味深い仮説がある。人に寄生するシラミはアタマジラミ、コロモジラミ、ケジラミと3種類あり、それぞれ髪の毛、衣服、陰部の毛に寄生し生息する。このうちケジラミは別の種であり、アタマジラミ、コロモジラはヒトジラミとして同種のもので、アタマジラミがコロモジラミの原種である。DNAの分析によって、コロモジラミはアタマジラミから7万年前に文化して生まれたことがわかった。これは衣服の着用が始まったのは7万年前からであることを暗示しており、トバ火山噴火による急激な寒冷化をきっかけに、人類は衣服を着るようになったという仮説が提唱されている。

トバ火山噴火を経て地球は最終氷期を迎え、比較的温暖な時期(亜間氷期)と寒い時期(亜氷期)を繰り返しながら極寒の時代に突入していった。氷期とは単に寒冷な天候が長く続いた時代ではなく、気候が激しく変動する時代であった。

類人猿と異なり、人類の全身の体毛が薄くなったのは170万年のホモ・エルガスターの時代と考えられている。薄い体毛の原生人類は衣服をまとわなければ、生活圏は赤道を中心とした地域に限られていただろう。実際、アラビア半島に到着した後、当初の移住はインド亜大陸を経て、タイ、マレーシアからインドネシアへと向かっている。

激変する気候に対して、人類が他の動物の持つことのない服という対応策を獲得したことは、生存戦略として極めて重要だった。衣服の着用により、5万年前ん始まる本格的な氷期にあって、生存可能な地域を広げることができた。最終氷期の寒冷な時代の中で

東南アジアのホモ・エレクトスは絶滅し、ヨーロッパのネアンデルタール人も寒冷期に適した体形であったにもかかわらず生きのびることができなかった。人類の種の中で唯一生き残るだけでなく、厳しい自然環境の中でも人口を急増させたのが現世人類たるホモ・サピエンスだったのである。勝者がすべてを得る。現世人類は「出アフリカ」を果した後、1万年前までに南極大陸を除く地球上のすべての大陸を席巻した。

寒冷な気候の中で より

では、ヨーロッパの寒く乾燥した気候の中で人類はどのような暮らしを営んでいたのだろうか。ラスコー洞窟の近くのガルガス洞窟にある壁画には、動物の姿と並んで217個の手形の跡が残されている。壁画に押された手形のうち、38%が親指を除く4つの指の関節から先が失われており、すべての指を持つ手形はわずか10個、それもすべて子供のものであった。何か宗教的な儀式により、意図的に指を切り落としたのではないかとの見方もあるが、恐らくは凍傷に対する外科的手術がその理由であろう。

最終氷期のただ中に極寒の地域で人類が生き延びるためには、後期旧石器時代革命とよばれる5万年前から4万年前を起源とする知性の発達が重要な役割を果たした。5万年前の南アフリカの遺跡にある図形や装飾品が示すように、人類はこの頃からはっきりと創意工夫の跡を残すようになる。

とりわけ、3万年前に発明した針と糸が寒い場所での暮らしに役立った。針と糸で、毛皮を何枚も束ねて衣服に仕立てることが行われた。重ね着は保温に優れ、防寒の面で威力を発揮した。モスクワの遺跡にある墓地から、しっかりと縫製されたズボンや上着、さらにはモカシン型の靴や帽子が、ビーズ玉などの装飾品とともに出土している。