じじぃの「科学・地球_494_温度から見た宇宙・生命・ブラックホール」

【執念】ブラックホール研究の第一人者・本間希樹先生が語る「いて座A*」撮影に懸けた想い【Part1】

ブラックホール

理学の謎 第18回 見えない天体・ブラックホールを見る

東京大学 大学院理学系研究科・理学部

ブラックホールは重力が強くて光さえも脱出できない天体で,宇宙で最も謎に満ちた天体の一つである。

アインシュタインの一般相対性理論に基づき 100 年前に予言されたものの,その性質があまりに常識はずれだったため,当初は理論上の仮想的天体と考えられた。しかしその後,重い星が燃え尽きるとブラックホールになることが示され,また,宇宙で最も明るい天体であるクェーサーが,ガスを吸い込みながら明るく輝く巨大ブラックホールであると考えられるようになった。

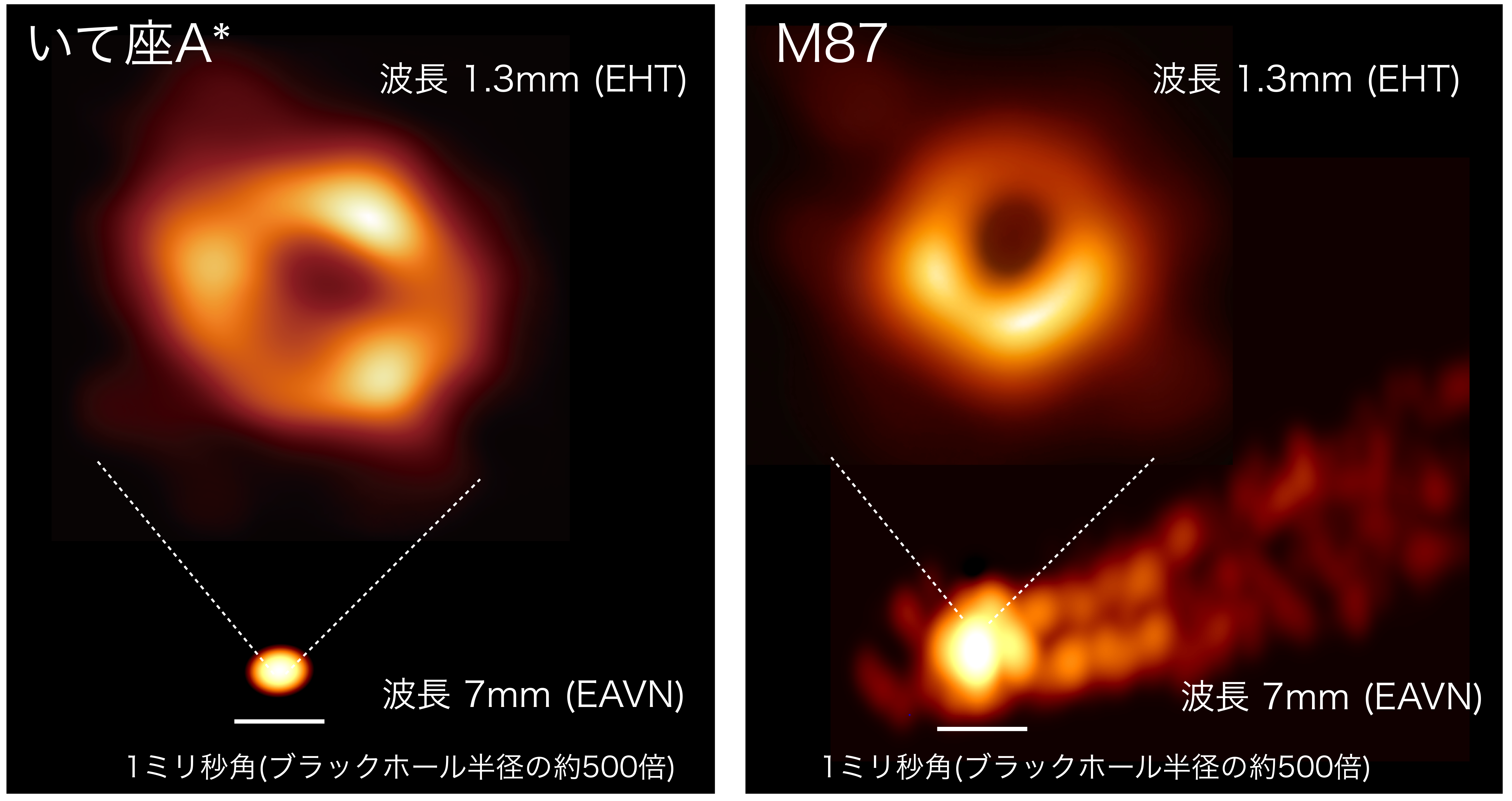

さらに 20 世紀末には,天の川銀河の中心の星の運動から,400 万太陽質量を持つブラックホールの存在が示され(2020 年ノーベル物理学賞の対象),この 100 年間の研究でブラックホールは疑いようのない存在となった。

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/story/newsletter/page/8069

第5章 太陽からのメッセージ より

ブラックホールと緑の小人たち

1609年にケプラーとガリレオが観測して以来1987年になるまで、星の突然の出現は、銀河系、近くのマゼラン雲のどちらにも見つけられなかった。ところが、1987年の2月23日の晩に、イアン・シュルトンというカナダの天文学者が、大マゼラン雲中の星々を観測していた時のことである。彼は、それまで気づかなかった明るい点が、自分のとった写真乾板の1枚に写っているのを見つけたのだった。これは何かの間違い、例えば乾板の傷ではないかと、彼は考え、乾板をチェックした。しかし、乾板には何の傷もなかった。つまり、本当に明るい星が出現していたのだった。

地球から比較的近い宇宙空間に、新しい光、超新星が輝いていた。

・

崩壊時における中心核の温度は1000億Kほどだが、これが上限だという理由はない。1兆K、100兆Kでいけない理由があるだろうか。温度上昇をもたらすケルビン=ヘルムホルツ機構とは、つまるところエネルギーの保存則のことである。丘をころがり落ちるボールが位置エネルギーを運動エネルギーに変換するのと同様に、星の外殻の中性子は、中心に向かって落ちていくにつれてエネルギーを獲得する。

太陽の50倍もの質量の星は、爆発する際にずっと高い温度の中心核を作りだすと考えることもできる。だが実は、そうではないのだ。太陽の50倍の質量をもつ星の一生の終わりは、何も外部へ放射しない完全な吸収体、ブラックホールである。あらゆるものが内部に入っていくが、外部へは何も出ていかないのである。

十分に大きな質量が十分に小さい体積に収縮すると、表面上の者は何もかも、大きくなっていく重力場から逃げだせなくなる。十分に小さいというのは具体的には、太陽が直径数キロメートルの球に、または、地球が直径数センチメートルの球になるということである。これは想像を絶するような高密度だが、このような可能性を打ち消すような物理法則は存在しない。

十分な速度をもつ物体や、あるいは質量のない光なら逃げ出せると、考えられるかもしれない。だが、こうした逃げ道は、物質と光の振る舞いに対するアインシュタインの理論により閉ざされてしまっている。特殊相対論を作りあげるにあたって、アインシュタインは、どのような信号も光の速さより速くは伝わらないことを明らかにしている。物質をもつ物体が脱出するには、光より速く運動せねばならないが、そんなことはあり得ない。

アインシュタインは、質量とエネルギーを結びつけ、重力は基本的にエネルギーに作用するのであって、質量だけに対してではないことを示したのであった。光はエネルギーをもっているので、光も脱出できないのである。ブラックホールは文字通り、黒い穴である。何物もブラックホールからは脱け出せないのである。

ブラックホールに関する議論は1930年代に巻き起こったが、この証拠が見つかるのは遙か先のことと当時は思われていた。ブラックホールが形成される以前の段階、つまり大質量星の中心核で中性子の球が生成するのは、非常に稀だと思われていた。直径が数キロメートル程度の星からの放射などという言葉は、1960年代にいたるまで天文学の用語にはなかった。

1967年の終わり頃、ケンブリッジ大学で学ぶジョセリン・ベルという名前の若い大学院生が、広大なイギリスの片田舎にずらっと並ぶ電波望遠鏡に到来する放射を研究していた。彼女は、天空の一点が異常に規則正しい信号を放射しており、その信号の問題が1.3373001秒だということに気がついた。彼女と指導教官のアンソニー・ヒューイゥシュは、当分の間その発表を見合わせた。それはエイリアンが私たちとコンタクトしようとしているのだなどと人々に早合点させないためであった。

当初彼らは、この天体にLGM(緑の小人たち)という変てこな暗号名をつけた。2つ目、3つ目と緑の小人たちを見つけた彼らは、このメッセージが星からのものであり、交信を試みているエイリアンからのものではないと信じるようになったのである。

この星がどのようなものであったとしても、直径が数百キロメートルより大きいはずはない。発信元は1秒ちょっとで1回転していたので、大きい星ならば表面は急激な回転によってばらばらになってしまうはずだ。直径が8000キロメートルもある白色矮星は、すぐに候補から外れた。このような巨大な天体が1秒間に360度回転するには、表面がほぼ光の速さで運動しなければならない、この発見は天文学者を大いに悩ませた。それは当時の天文学者の大部分が、死が間近の星は、白色矮星として生まれ変われるだけの量の物質を放出すると考えていたからである。

選択肢は中性子星かブラックホールに絞られたが、どちらも大量のエネルギーを規則的に放射するなどとは、誰も考えもしなかった。超新星爆発後に残された中心核は、小さくて冷たく、非常に速く回転する。フィギュアスケートの選手が腕を胴体のほうへ引き寄せると回転が加速するのとちょっど同じように、星が収縮するにつれて、星の自転する速さは大きくなっていく。星が直径数キロメートルになれば、1秒に1回転するようになってしまう。では、中性子星はいかにして放射するのだろうか。ここにもう1つの驚きが潜んでいたのだが、その詳細は中性子星に関する初期の研究で解決されたのであった。

地球には磁気がある。また、太陽にはもっと強い磁気がある。大きな星から中性子星へと圧縮されると、磁場も圧縮され、増幅される。地球の北極と磁極が一致していないのとちょうど同じように、急速に回転する中性子星の磁場も、回転軸に対しある角度を指している。中性子星の磁場が1秒ごとに私たちのほうへ向くと、それが灯台の明かりのように作用し、私たちを周期的に照らすことになる。このような不思議な特性がパルスを連想させるので、急速に回転する中性子星は、しばしばパルサーと呼ばれる。

・

パルサーの発見によって、ブラックホールの研究がますます進められた。この天体の温度について論ずるのは、意味のあることだろうか。とりあえず、その答えは”否”である。星の表面温度は、星の表面から到来する放射を測定することにより決定されるが、ブラックホールは放射をしない。この天体の重力場は非常に強いので、何も外部に逃げられないのである。1975年まではこのように考えられていたが、この年にスティーブン・ホーキングが、この議論に大きな欠点のあることを見つけたのだった。量子力学の作用によってブラックホールは放射し、温度すらもち得るのだ、いわゆるホーキング温度である。

ホーキングはさらに一歩先まで進み、ブラックホールのエントロピー(内部の情報量の目安)を、彼自身の温度の概念に結びつけたのであった。通常のブラックホールでは、ホーキングが論じる種類の放射は測定し得ないほどわずかなのだが、ブラックホールと情報との関係は、量子力学と一般相対論を融合させようとする超ひも(弦)理論を検証する上で重要な役割を果たすことが、明らかとなったのである。一見測定不能なブラックホールの温度は、すでに新たな謎をもたらしている。超ひも理論は、これらの謎を解く手掛かりも与えてくれるかもしれないのである。