じじぃの「科学・地球_419_始まりの科学・種の始まり」

Not feeding as a tadpole speeds up frog evolution

4 May 2021 Natural History Museum

Frog skulls have revealed that a frog's environment is the main driver of its skull shape, but that tadpole feeding behaviour influences how fast frogs evolve.

https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2021/may/not-feeding-as-a-tadpole-speeds-up-frog-evolution.html

『【図解】始まりの科学―原点に迫ると今がわかる!』

矢沢サイエンスオフィス/編著 ワン・パブリッシング 2019年発行

パート8 種の始まり――生物は自然選択では進化しない より

●がんも「自然選択」の産物

がん細胞はとめどなく増えていき、ときに”進化”することもある・

人間の体内に現れるがん細胞は、もともと本人の正常な細胞が変化したものだ。はじめそれは単に、まわりの細胞組織を無視して増えていくだけである。するとたちてい、そのがん細胞がそれほど増えないうちに肩だの防御システム(免疫)ががん細胞を異常ないし異物と認識し、それを殺すようにはたらく。

だがときには、免疫をすり抜ける能力をもつがん細胞が現れる。するとそれは、もはや免疫のはたらきを無視して増殖する。やがてがんは大きくなり、宿主(患者)の体が変調を来たすようになる。もしこの段階でがんが医師によって発見され、手術や抗がん剤治療、放射線治療などによってほぼすべてのがん細胞を殺すことができれば、宿主の命は助かる。

だが増殖能力の強いがん細胞を全滅させることは容易ではない。放射線や抗がん剤で攻撃してもそれらをかいくぐって生き残るがん細胞が存在するからだ。こうしたがん細胞はさらに増えると同時に”悪性化”、つまりより強い生命力や増殖力をもつがん細胞へと変わっていく。まわりの細胞組織のたんぱく質の壁を溶かし、がん自身に栄養を運ぶ込む新たな血管をつくり出し、さらに自分で患者の体内を移動する能力を身につけたりする。こうして最終的に姿を現すのは、初期のがん細胞とは似ても似つかないばけもの的な細胞である。

がん細胞の悪性化はまさに、生物進化理論(後述)で用いられる「自然選択」の過程といえる。抗がん剤や放射線照射、免疫細胞というおのれの生存を困難にする環境条件(選択圧)をくぐり抜けたもののみがより多くの子孫を残す。これは生物が本質的にそなえる「適者生存」のしくみでもある。

だがこうして短期間に進化しても、がん細胞にとってよい最終結果は得られない。というのも、がん細胞がやりすぎるとその宿主の人間が死んでしまい、ついで自分自身も死ぬことになるからだ。

いまみたような自己矛盾と歴史的に向き合ってきた生物は、自然選択によって新たな環境適応力をもつように進化した。進化によって生まれた集団は、それまでの仲間とはいくらか異なる性質をもつ新しい集団、すなわち新しい「種」である――生物のこうした性質をはじめて論じたのは、後にあまりにも高名となる19世紀イギリスのチャールズ・ダーウィンが著した『種の起源』であった。

●生物は「生存競争」で進化する。

『種の起源』はこう述べる。

――あまりにも多くの個体が生まれ、それに比して食物は少ない。その結果、個体どうしが資源(食物)を奪い合う「生存競争」が生じる――そしてダーウィンは、この生存競争こそが進化をひき起こす原動力だと主張したのである。

・

だがダーウィンには、解決できない問題がひとつあった。それは、何が生物の多様性、つまりありとあらゆる変化を生み出すかであった。ダーウィンの時代には遺伝子は発見されていなかったので、答えが見つからないのも当然である。

現在に生きる読者はダーウィンが重い悩んだ疑問にどう答えるだろうか? 多くの人が、その答えは「遺伝子の突然変異」にあると考えるのではなかろうか? ついに放射線や紫外線、食物の中の化学物質などが遺伝子の変異をうながしたり、あるいは細胞が分裂するときに遺伝子のコピーミスが生じ、それらが生物の多様性のもととなっているというものだ。

しかしながら、地球上に誕生してから46億年の生命史の中でたびたび起こった”生命進化の大事件”は”小さな突然変異の積み重ね”の産物とはとうてい思われない。原始的な単細胞生物からいったいどうやって多細胞生物が生まれたのか? もともと脊椎をもたなかった生物(無脊椎動物)がどのようにして背骨を手に入れ、脊椎動物となったのか? トンボのような昆虫が羽をもつ前にどんな途中段階があったのか?

こうした跳躍的、革命的とも言える大変化や大進化が、日々の小さな出来事の積み重ねだけでどうすれば生じるというのか?

●種の始まりに遺伝子の変化は不要?

生物のこうした大進化を解き明かすヒントは、20世紀に始まった生物の遺伝情報を担う分子DNAの解読(ゲノム解読)によってもたらされた。そのひとつは”遺伝子の使いまわし”である。

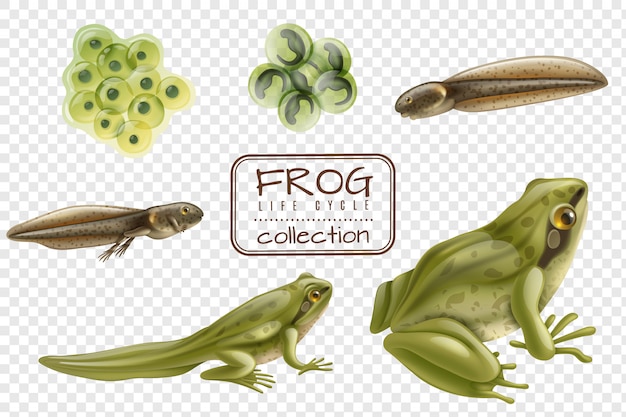

いろいろな生物を観察すると、だれでもさまざまな疑問に出合う。オタマジャクシとカエルは成長段階が違う同じ生物だが、姿形はまるで違う。体内のしくみもまったく異なる。オタマジャクシは水中でえら呼吸だが、カエルは空気中で肺呼吸する。餌もオタマジャクシは藻類やプランクトンで、カエルはおもに昆虫だ。カエルを知らない人なら、オタマジャクシはカエルとはまったく別の生き物と考えるだろう。トンボやチョウ、カブトムシなどの昆虫には、成長の途中でこのように「変態」するものがたくさんいる。これは”遺伝子の使い方”が、幼体と成体で異なっているためである。

ヒトとチンパンジーも同様だ。これら2つの霊長類動物のゲノムは98%以上が一致している。だがそれは見かけ上の一致である。とくに脳を比べると、遺伝子が同じでもそれを使う回数やタイミング、使用する遺伝子の組み合わせが大きく異なるという。爬虫類から鳥類が進化して枝分れした過程でも、遺伝子そのものはさして変化しなかった。

これらの進化では、遺伝子の使いまわしが重要な役割を果たしたと見られる。つまり進化には必ずしも「遺伝子の変化」は必要ないのだ。

さきほど触れた脊椎動物の誕生にも、遺伝子の使いまわしが関係しているという。この大変化が起こったきっかけは、5億年以上前に生物の全ゲノムのコピー現象が起こったことであった。それもコピーは2度起こり、その結果、ゲノムそしてもちろん遺伝子の総数は4倍になった。

古代に起こったこのゲノム重複は、生物に”冒険”する余地を与えたと生物学者は考えている。

・

では生物はどうやって遺伝子の使い方を変えるのか? さまざまな方法が知られているが、そのひとつは「ジャンクDNA」を使うものだ。ヒトのゲノムのほとんどの領域には遺伝子が存在しない。こうした領域は”ジャンク(ガラクタ)”と呼ばれていた。だが近年、その大部分は単なるガラクタではなく、遺伝子のはたらき方を制御するはたらきをもつことがわかってきた。ジャンクDNAは変異が速い。それだけでなく、自分のDNAを改編する能力ももっているらしい。

●新しい遺伝子を他の生物から拝借

生物は自分の遺伝子を使いまわすだけではない。他の生物の遺伝子を失敬することもさしてめずらしくない。

さきほどヒトゲノムn半分以上がトランスポゾン(動く遺伝子)であることに触れたが、じつはその一部はもとをたどると外部ウイルスであった。いいかえると、かつて外部から感染したウイルスが、いまのわれわれのDNA上に残っているのだ。そしてわれわれの体は、こうしてわが身となったウイルス遺伝子を逆に利用することがある。その典型例が哺乳類の胎盤である。

●共生は”進化の跳び箱”

こうして見ると、生物は利用できるものは何でも利用しているようだ。その最たるものが「共生」である。

共生は地球のありとあらゆる場所で見られる。アメリカの生物学者リン・マーギュリスは、生物の大進化も共生の産物だと主張する。

約20億年前原始的生命体(原核細胞)である細菌が他の細菌を呑み込んだ。このとき、呑み込まれたものの完全に消化されなかった細菌が、呑み込んだ細菌の中で生き続けた。こうして両者が一体化した結果、酸素呼吸する細菌や光合成する細菌などが生まれた。

細菌どうしの共生によって新しい機能をもつ新たな細菌が出現し、それが複雑な構造をもつ「真核細胞」になったというのである。真核細胞(細胞内にミトコンドリアなどを含む)は、小さな変異の積み重ねではなく、一足飛びに進化の階段を跳び越えて生まれた新しい生命体である。

植物や動物などの多細胞生物はすべて真核細胞でできている。真核細胞が生まれなければ哺乳類もわれわれ人間も登場しなかった。

この「細胞内共生説」はロシアのK・S・メレシコフスキーが唱えたものだが、リン・マーギュリスはそこに強力な証拠をつけ加えた。当初、他の生物学者たちから無視されたこの共生説はいまでは定説となり、高校の教科書で紹介されるまでになっている。