Was Jesus Actually Resurrected

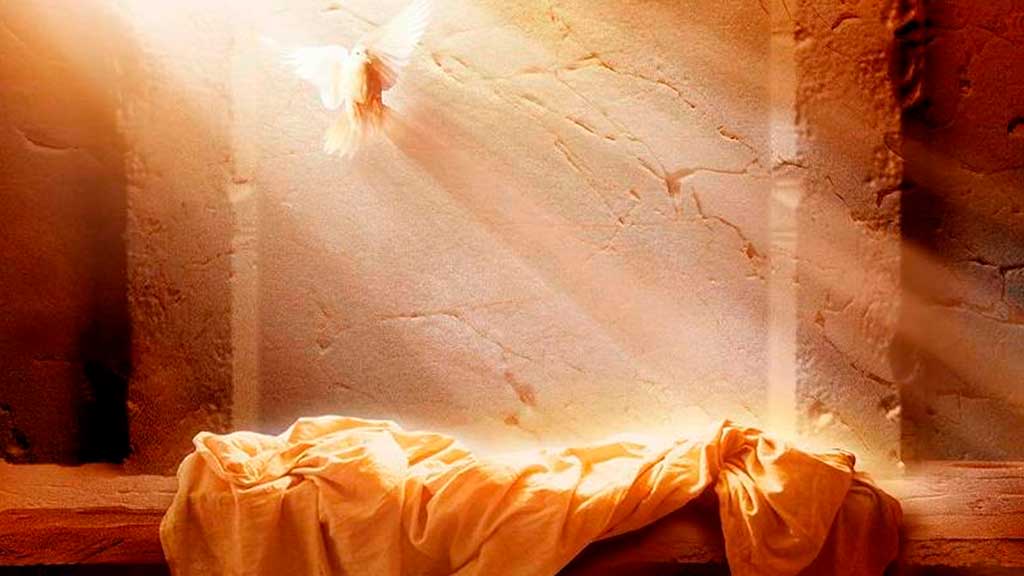

Relive the Resurrection Story of Jesus Christ

Relive the Resurrection Story of Jesus Christ

February 06, 2020 Bible Story Study Guide

The resurrection story is the account of Jesus Christ rising from the dead after being crucified on the cross and buried in the tomb.

It is the cornerstone of Christian doctrine and the foundation of Christian hope. By rising from the dead, Jesus Christ fulfilled his own promise to do so and solidified the pledge he made to his followers that they too would be raised from the dead to experience eternal life (John 14:19).

https://www.learnreligions.com/the-resurrection-story-700218

【目次】

第1部 「生き残り」シナリオ ーStaying Alive―

第2部 「蘇り」シナリオ ーResurrection―

第3部 「霊魂」シナリオ ーSoul―

第4部 「遺産(レガシー)」シナリオ ーLegacy-

第4章 イエス・キリストの復活と食人――蘇りの台頭 より

イエスの死と蘇り――律法からの解放と世界宗教化の最後の一撃

「ユダヤ人から四十に一つ足りない鞭を受けたことが五度、鞭で打たれたことが三度、石を投げつけられたことが一度、難船したことが三度、一昼夜海上に漂ったこともありました。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、海上の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、 苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました」(「コリントの信徒への手紙 二」第一一章二四~二七節)

これは、布教中に自分が耐え忍んだ苦難の数々の、パウロ本人による説明だ。とはいえ、これを書いたとき、彼の苦難は終わりには程遠かった。行く先々で、彼に対して陰謀が企てられ、暴徒が立ち上がり、待ち伏せが仕掛けられた。

だが、敵の大半は、彼が罪深い生き方をしていると非難したギリシャ人やローマ人ではなく、同胞のユダヤ教徒であり、さらには同輩のキリスト教徒たちだった。

パウロは今日、自ら名乗った「異邦人への使徒」(「ローマの信徒への手紙」第一一章一三節)という呼び名で知られているが、イエス・キリストの信奉者のうちでユダヤ人以外に伝道した唯一の人物でもなければ、最初の人物でさえなかった。パウロの布教のどこが独特だったかと言えば、それを、「新しい教会に受け容れられるにはイエスの蘇りを信じるだけで十分である」と主張した点だ。

生前のイエスを現に知っていた他の使徒たちとは対照的に、パウロは、改宗者は割礼を受けたり、(数多く詳細な)モーセの律法のすべてに従ったりする必要はないと信じていた。言い換えれば、ユダヤ教徒にならなくてもキリスト教徒になれるということだ。救済と永遠の生は、イエスを信じる者全員を待ち受けていた。これはイスラエルの民の特別な地位と伝統に対する宣戦布告だった。

パウロが長年の布教活動の跡にエルサレムへ戻ったときには、罠が待ち構えていた。彼はそれ以前に、相変わらず自らを敬虔なユダヤ教徒と考えている他の使徒たちと激しく言い争っており、聖ペトロを偽善の廉(かど)で避難したことがあった。表向きは停戦していたにもかかわらず、それらの使徒たちはパウロを厄介者と見なしており、エルサレムに着いたパウロにに次のように告げた。

「あなたが依然としてユダヤ教徒で、モーセの律法を捨てるべきであると本当に説いていないことを、ユダヤ教徒たちに証明しなければならない」

と。

「使徒言行録」には次のような話が記されている。彼らはパウロに、誓願を立てた者たちを清めの儀式のために神殿に連れていくように言った。彼が従うと、怒れる暴徒が彼を殺そうとした。ローマ人の兵士たちが介入したので、パウロはその場で叩き殺されることをかろうじて免れた。

パウロはその後、死ぬまでローマ人の監督下で過ごした。だが彼は旧約聖書の偏狭な地方性を超越できる宗教の種をすでに蒔いていた。ユダヤ教は、内に矛盾を抱えていた。自らの神ヤハウェは、部族の神イスラエルの民の神だと主張すると同時に、唯一の真の神、万人の神だとも主張していたのだ。パウロは、ヤハウェがイスラエルの民だけに顕現していた時代は終わったと宣言することで、この矛盾を解消した。イエスの死と蘇りを通して、ヤハウェはユダヤ人と異邦人の分け隔てなくメッセージを送ったので、どちらも今や古い律法からは解放されたということだった。

これが、キリスト教をイスラエルの民の纜(ともづな)から解き放ち、今日のような世界宗教になることを可能にするのに必要な、最後の一撃だった。

聖書のパウロの話は、続きを知りたくなることでは文学史上有数の並外れた結末を迎える。パウロはローマで裁きを待っており、英雄的な殉教も、感動的な告別の辞も、最終的な啓示もない。この空白を埋めるべく、豊かな聖人伝の伝統が生まれ、それによればパウロは、西暦64年のローマ大火に続く、皇帝ネロによるキリスト教徒の迫害のさなかに首を刎ねられたという。ローマの市民権を持っていたので、磔刑の責め苦は免れたのだろう。神の国がまだ到来していなかったことに落胆していたにせよ、少なくとも、長く待たずに済むことを確信して死んだことだろう。

2000年近く前のことで、信者たちは相変わらず「終わりの時」を待ち受けている。どうすれば、最後の日々がやって来たことがわかるにつれて、イエス・キリストが残した手掛かり――「民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる」(「マタイによる福音書」第二四章七節)――は、あいにく非常に曖昧だ。それどころか、それは人間の境遇の一般的な記述だという人もいるかもしれない。だから、あらゆる時代の人が、終わりは近いと信じてきた。エホバの証人やモルモン教といった宗派、今この瞬間にその時は訪れている、しばらく前から訪れている、と主張する。

とはいえ、最後の審判と蘇りを待つことに幻滅した人もいる。

・

それでも、誰もが蘇りという大望を捨てたわけではない。だが、これらの楽観主義者は、神の行ないを求めて祈る代わりに、しだいに科学の活動に信頼を置くようになっている。