じじぃの「カオス・地球_458_哺乳類の興隆史・第10章・ヒトという哺乳類④」

ホモ・サピエンス、30万年前誕生? アフリカ全土で進化か

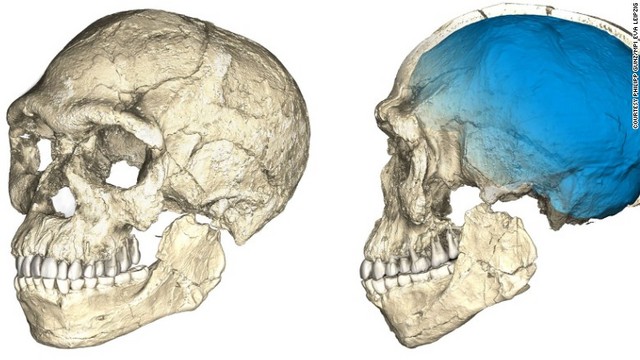

モロッコで発見された化石(約30万年前)を使った復元図

写真特集:ホモ・サピエンスの誕生は30万年前か

2017.06.08 CNN

これまでに発見された中で最も古い30万年前の現生人類(ホモ・サピエンス)の化石が、北アフリカのモロッコで発見された。

https://www.cnn.co.jp/photo/35102455.html

『哺乳類の興隆史――恐竜の陰を出て、新たな覇者になるまで』

スティーブ・ブルサッテ/著、黒川耕大/訳、土屋健/監修 みすず書房 2024年発行

約3億年前に爬虫類の祖先と分かれたグループが、幾多の絶滅事件を乗り越えて私たちに至るまでの、途方もない歴史を描く書。

第2章 哺乳類が出来上がるまで より

ペルム紀末、現在のロシアに当たる地域には多くの獣弓類が生息し、火山地帯からそう遠くない場所で暮らしていた。ゴルゴノプス類がディキノドン類に犬歯を突き立て、キノドン類がシダ種子植物の森に身を潜めていた。それらの動物が噴火の直接の被害者となったにちがいなく。多くは低俗な災害映画よろしく文字どおり溶岩に飲み込まれただろう。

しかし被害はこれに留まらず、溶岩よりずっと恐ろしい火山の潜在的な脅威が露わになった。「サイレントキラー」と呼ばれる二酸化炭素やメタンなどの有害なガスが溶岩とともに湧き上がり、大気に放出され世界に拡散したのだ。これらは温室効果ガスであり、赤外線を吸収して地表に送り出すことで熱を大気に留める。おかげで急激な温暖化が起き、気温が数万年で5~8度ほど上昇した。

いま起きていることに似ているが、実は現在の温暖化よりはペースが遅かった(現代人に現状の再考を迫る事実だ)。それでも海洋を酸性化・貧酸素化させるには十分で。殻を持つ無脊椎動物やその他の海棲生物が広範囲で死滅した。

第10章 ヒトという哺乳類 より

系統樹上で絡み合う祖先の枝から新たなタイプの人類が出現し、約280万年前に初めて化石記録に登場した。ホモ(Homo)、つまり私たちの属だ。彼ら(いや、私たちと言うべきか)が登場したとき、地域の気候は乾燥度と不安定さを増し、草と開けた土地がいっそう増えていた。初期のホモ属には多くの種が存在し、私たちに最も近縁な仲間の分類は混沌を極めている。その混沌から現れたホモ・エレクトス(Homo erectus)は、以前の種よりも身長が高く、姿勢が直立し、脚が長くなっていた。さらに、森ときっぱり縁を切ったことを物語る短い腕、平たい顔、過去のホミニンよりもはるかに大きな脳を備えていた。

走るのが得意で、獲物を長距離追跡できた。森の木陰を出て日光にさらされたエレクトスは、おそらく哺乳類の特徴である体毛を失った最初の人類のうちの一種だ。社会性があったと考えられ、おそらく火を使って食物を調理することもできたが、極めて暴力的だった。見事な石器を作ることができ、熟練の石工が精巧に加工した洋梨型の握槌(ハンドアックス)は、初期人類の道具製作者が原石を打ち欠けて作った単純な石器よりはるかに進歩していた。

ホモ・エレクトスは広く拡散した最初のホミニンでもあり、現在分かっているかぎり、アフリカを出た最初の人類である。

・

ホモ・エレクトスが冒険に出ていたころ、ホモ属はアフリカでも進化を続けていた。そのホモ族の集団の一部が地中海の沿岸を放浪し、中東、コーカサス地方、バルカン半島、ヨーロッパ各地に進出した。一方、(少なくともしばらくは)アフリカに留まった者たちもいた。

ホモ・サピエンスの最古の化石である約30万年前の骨の破片がモロッコから産出している。もしその生前の顔をまじまじと見られたら、きっと自分に見つめ返られているような気分になるだろう。スーツとネクタイを身に着けさせれば、ニューヨークの地下鉄に乗せても誰にも気づかれないに違いない。しかし、この最初のサピエンスには私たちとは異なる点もあった。顔は小さく平たかったが、大きく膨らんだ脳を収める球形の頭蓋はなかった。サピエンスの脳は人類種で最大だが、1つだけ例外があるかもしれない(詳細はのちほど)。

その後の20数万年間に他のホモ・サピエンスもアフリカ各地で化石化したが、その形態は実に幅広かった。顔が平たかったりそうでなかったり、頤(おとがい)がでっぱっていたり引っ込み気味だったり、眼窩上隆起の発達具合が悪かったり弱かったり、膨らんだ頭部に球形の脳が収まったりそうでなかったり。どうやらサピエンスの進化は他のホモ属の種ときっぱり分岐したあとにアフリカの片隅で起きたわけではなく、もっとモザイク状にアメリカ全土で進行したらしい。アフリカ各地に初期サピエンスの集団が散在し、大陸規模の”シャーレ”の中で互いに交雑しながら移動した。それに伴い、様々な身体的特徴が混ぜこぜになったが、10万~4万年前のいつかに現生人類の典型的な体のつくりが定まった。小さくて平たい顔、とがった頤、鼻の上部で分離した左右の小さな眼窩上隆起、頭蓋内で風船のように膨らんだ特大サイズの脳、他にも、ホミニンの祖先や、霊長類の祖先や、哺乳類の祖先から受け継いだ多くの特徴がある。

サピエンスの体のつくりが現代型になった頃、2つの特筆すべき出来事が起きた。

1つめは、人口が増加し、技術と認知の革新が拡散したことだ。身体のつくりに起きた変化と同じく、技術と認知の革新もいっぺんには起きず、サピエンスの様々な集団が新たな道具や新たな思考法を発明し互いに接触するうちに、それらが徐々に融合していった。

約5万年前までには道具などの人工物がいっそう精巧になった。人類は、様々な装飾品や芸術作品を制作し、以前よりも複雑な葬儀を執り行い、特定の目的に資する一式の道具(尖頭器、錐(きり)、彫刻器、ナイフの刃など)を作成し、考古学的な遺物として現存するほどに複雑で頑丈な住居などの構造物を建てるようになった。おおよそこの時期にヒトは現代化したらしく、外見も思考様式も意思疎通の仕方も崇拝の方式も、周りの世界に意味を見いだす方法も、現代人のようになった。彼らはもはや私たちだった。

特筆すべき出来事の2つめは当時の人類――私たちホモ・サピエンス――が再び旅に出たことだ。もっとも、実際にはそれまでもずっと移動していたはずで、地中海沿岸を放浪し、アジアにも達していたが、氷床のせいでそれほど北方には行けていなかった。ギリシャの洞窟で発見され2019年に記載された約21万年前のサピエンスの頭骨は、この初期の移住の1つを示す証拠なのかもしれない。

その後、約6万~5万年前にこの散発的な遠出が大移動に発展し、サピエンスが大挙してアフリカを出た。それまでのサピエンスよりも、あるいはホモ・エレクトスよりも遠方に進出し、5万年前までにはオーストラリアに達し、氷期の3万~1万5000年前には当時海面から姿を現わしていたベーリング地峡を渡って北アメリカに到達した。その後瞬く間に南アメリカに達し、続いて太平洋のはるか彼方の島嶼域に住み着き、南極大陸の氷原に足を踏み入れ、1969年には月面に着陸した。

サピエンスの移住の波がアフリカを離れ、最初にヨーロッパやアジアに到達したとき、そこはすでに人跡未踏の地ではなく、もう他の人類が住んでいた。先客は少なくとも2種いたはずで、どちらもサピエンスと類縁が近く、ホモ属に分類される。

ヨーロッパのネアンデルタール人とアジア人のデニソワ人だ。両種とも、ホモ属の過去の移住の波(ホモ・サピエンスが典型的な身体のつくりとともに種として安定する前に各地を放浪していた集団)から枝分かれした集団だ。