じじぃの「カオス・地球_407_46億年の地球史・第4章・ミトコンドリア」

高校生物基礎「細胞内共生説」

動画 YouTube

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1eCVCnnhWEw

原核細胞と真核細胞の違い

細胞内共生説:ミトコンドリアと葉緑体の起源

2020年9月17日 せいぶつ農国

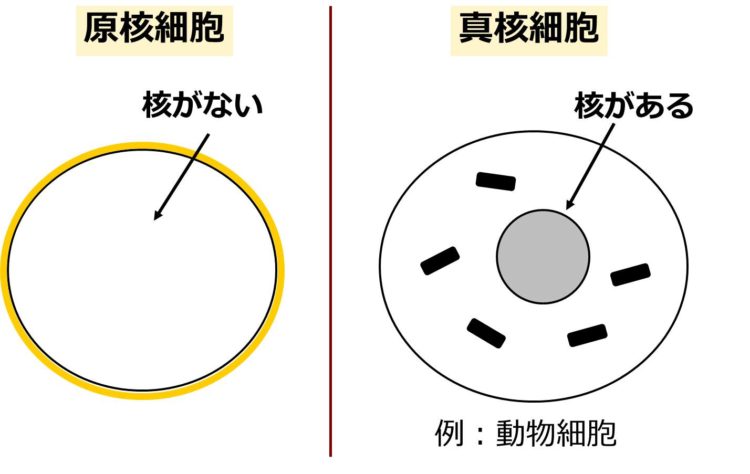

原核細胞と真核細胞の大きな違いは、真核細胞の内部には、原核細胞には見られない

複雑な形の構造物(細胞小器官という)が見られることです。

https://hideyuki-komiya.com/2020/06/21/kyouseisetu/

たった1日でわかる46億年の地球史

【目次】

プロローグ――地球学への招待状

1. 化学と地球――地球はどのように生まれたのか

2. 物質と地球――地球はどのように形成されたのか

3. 生命と地球――地球に広がる生命

4. 酸素と地球――呼吸できる空気はどこから来たのか

5. 動物と地球――大型化する生命

6. 植物と地球――植物と動物の世界

7. 災害と地球――絶滅が生命の形を変える

8. 人間と地球――地球を変える人類

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

『たった1日でわかる46億年の地球史』

アンドルー・H・ノール/著 鈴木和博/訳 文響社 2023年発行

私たちの身の回りにある山や海、動植物、資源、空気や水はいったいいつ、どのように誕生したのか?

ハーバード大学の名誉教授(自然史学)で、NASAの火星探索ミッションにも参加している著者が、地球という奇跡の星の誕生から現在に至るまでを、地質学、自然史学的な視点でエキサイティングに読み解く一冊。

4. 酸素と地球――呼吸できる空気はどこから来たのか より

酸素の生みの親は何者か

しかし、いったいどういうわけで地球は24億年前にここまで劇的な変化を遂げたのか。地質学者の間では、いつごろO2が蓄積しはじめたのかは共通認識になっているが、現在のところ、どのように蓄積しはじめたのかについては意見が分かれている。ここでは、違う説はあることは承知の上で、ポイントになる部分をまとめてみよう。

意見が共通する部分は、少なくとも2つある。そもそも、私たちが呼吸に使う空気中の酸素は、生命がなければ存在できない。地球の大気に酸素を供給できる唯一の方法は、酸素発生型光合成、つまり水が電子を供給し、副産物としてO2が生成される光合成だ。地球の大酸化イベント(Great Oxidation Event 略してGOE)はまさに大変革と呼べる出来事で、その主役となったのが、酸素発生型光合成を起こせる唯一の細菌であるシアノバクテリアだ。そう考えれば、単純な説が思い浮かぶ。シアノバクテリアの進化的起源が誕生したことが、直接GOEにつながったという説だ。確かにこれはわかりやすい説だが、2つの問題がある。1つは地質学的な問題、もう1つは生態学的な問題で、実際にはそこまで話は単純ではない。

真核生物の誕生

GOEとその直後の機関で、どのくらいの酸素が蓄積したのか。そしてその結果、どうなったのかについて考えてみよう。当時の酸素のレベルを定量化するのは難しいが、複数の分析結果から導かれる答えは、ここでも「多くはない」だ。堆積岩を化学的に解析したところ、GOE後の約20億年間、世界の海は現在の黒海(低酸素の海域)のような場所であった可能性が示されている。つまり、水面には酸素が含まれているが、水中にはない。GOEの期間中に酸素の量が急増したことを示すデータもあるが、約18億年前の時点で、大気中と海水面のO2の量は、現在の1パーセント程度で落ち着いていたと見られている。これはアメーバには十分だが、甲虫には十分ではない(約19億年前に、短期間ではあるが世界的に鉄鉱床が見られる時期がある。おそらくこれは、マントルから海に一気に熱水流が流れ込んだ影響だろう。ミネソタ州のサビ鉱山で採掘される鉄は、このときにできたものだ)。

しかし、濃度が低かったとしても、酸素は生命にとって新たなチャンスとなる。シアノバクテリアのおかげで、生態系はこれまで以上に生産的になり、活発になった(O2を使用する呼吸では、酸素を消費しない呼吸や発酵よりもはるかに大きなエネルギーが得られる)。

もし顕微鏡と酸素マスクとボンベを持って酸素が存在するこのまったく新しい世界に行けるとしたら、それまでは世界に存在しなかったものがあることに気づくはずだ。生命の歴史の中ほどで、新たな種類の細胞が誕生した。

真核生物とは、DNAが核の中の仕切られた場所にある生物のことを指す。人間も、ポンデローサマツも、海草もマッシュルームも、アメーバや珪藻などの単細胞生物も、そしてその他のたくさんの種の生物も、真核生物だ。真核生物を特徴付けているのは核だが、その他の細胞もその歴史と生態にとって重要な役割を果たしている。特に重要なのは、真核生物は細菌とは異なり、発達した細胞骨格を有しているので、細胞が大きく成長したり、さまざまな形状になったりできることだ。さらに、細菌は通常行えないような形で生存することもできる。特筆すべきは、ほかの細胞などの小さな食物片を取り込めることだ。真核生物の細胞は、このような捕食活動を通して、生態系をそれまでにない複雑なものに進化させた。さらに、詳しくは次の章で取り上げるが、細胞同士が新たな方法で連携しはじめたことで、複雑な多細胞生物が誕生する土台ができることになった。

真核生物の細胞で呼吸や光合成が行われるのは、細胞小器官と呼ばれる小さな構造の中だけだ。呼吸が行われる場所がミトコンドリアであり、光合成が行われる場所が葉緑体だ。こういった細胞小器官は、最ボの細胞にも似ている。たとえば葉緑体の細胞内膜は、シアノバクテリアの細胞内膜によく似ている。今から1世紀以上前のことだが、ロシアの植物学者であるコンスタンチン・メレシコフスキーは、似ているのは偶然ではないと述べた。メレシコフスキーは、サンゴの組織の中に藻類がいることを以前に発見していたことから、葉緑体の起源はシアノバクテリアが原生動物に取り込まれ、代謝のために使われるようになったものだと考えた。

この説は嘲笑を受けたあと、忘れ去られた(科学界ではよくあることだ)。しかし、メレシコフスキーは正しかった。

分子生物の時代が幕を開けると、新たなツールでこの仮説が検証できるようになった。葉緑体には少量のDNAが含まれており、その遺伝子の分子配列を分析したところ、生命の系統樹において、葉緑体はシアノバクテリアに近いことがわかった。さらに研究が進むと、ミトコンドリアの祖先も細菌であることが判明した。真核生物の細胞自体が、はるか昔に古細菌の細胞と酸素呼吸する細菌との協力関係から生れてきた可能性が高まっている。実際、最近見つかった古細菌には、真核生物の細胞を構成する分子に似たものが含まれていた。進化的に見れば、私たちはさまざまな細胞の寄せ集めだ。こうして新たなパートナーを似た植物は、シアノバクテリアの力を使って光合成を私たちの領域にもたらした。

この生物学的な物語を環境という観点で見てみよう。ほとんどの真核生物は酸素を使い、そうでないものの先祖も酸素を利用していた。さらに、酸素がない場所に生息しているほぼすべて真核生物も、O2がある場所でしか作られない生体分子を必要として、酸素がある環境に由来する食物から酸素を得ている。つまり、真核生物はGOEの産物であると言える。

・

次の10億年間の化石をたどっていくと、真核生物の多様性は増加の一途をたどることがわかる。原生動物とシアノバクテリアとの初期の協力関係から生まれた本物の藻類や、壺のような形の硬い外壁や鱗の鎧で捕食者から身を守る細胞が登場し、簡単な多細胞構造はますます多様化していった。

この低酸素ではほとんどの生命が微生物だった世界はかなり長く続いたが、後期原生代の海にいたそのような簡単な多細胞生物の中で、もう1つの大変革が起きていた。世界規模の氷河期の直後に堆積した原生代最後期の岩石には、複雑な大型生物の化石が現れはじめる。生命が誕生して30億年以上が経ち、動物の時代が間近かに迫っていた。