じじぃの「科学・芸術_661_カルタゴ・フェニキアのガラス工芸」

Phoenicians 動画 Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=hLHNh4caX4Y

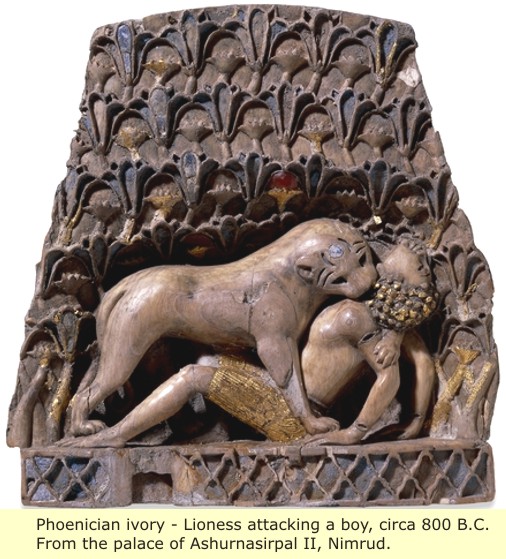

アフリカ人を襲う牝ライオン

フェニキアのガラス工芸品

『通商国家カルタゴ (興亡の世界史)』 佐藤育子、栗田伸子/著 講談社 2009年発行

上陸した「帝国」 より

紀元前5世紀初め――マゴ王朝の中頃――カルタゴ市はその最初の繁栄の只中にあった。名将として名を馳せたマゴの息子ハスドゥルバルはサルディニア回復戦の負った傷がもとで死に、全市が悲嘆にくれたが、今ではその兄弟――別の説では甥――ハミルカルが跡を継ぎ、ギリシャ人の史料で「王」と呼ばれるような地位についていた。ちなみに「ハミルカル(アミルカス)」はギリシャ・ローマ史料での表記であり、本当はフェニキア語・ポエニ語の「アブド・メルカルト」――つまり「メルカルト(神)の僕(しもべ)」に相当する名前であったらしい。兄弟の名「ハスドゥルバル」も「バアル(神)こそ我が救い」という意味である。

東方ではアケメネス朝ペルシャがオリエントを再統一し、ダレイオス大王の帝国がその巨大な統治機構を整えつつあった。ユステイヌス(ポンペイウス=トログス)によれば、ダレイオスは使節を立ててカルタゴ(現在のチュニジア)に命令してきた。人間の生贄の禁止、犬を食用にすることの禁止、土葬をやめて火葬を採用すること等々。さらにペルシャ大王の使節はもっと重大な要請も携えていた。ペルシャはまもなくギリシャに戦争を仕掛けるのでカルタゴも援軍を派遣せよ、というのである。前499年のイオニアの反乱を契機としたペルシャのギリシャ侵攻――ペルシャ戦争の始まりである。

カルタゴはこの援軍要請を断った。近隣諸国と常に戦っていたため、派兵する余裕がなかったからである。

・

シドンやテュロス等のフェニキア本土製の手工業製品、とりわけさまざまな工芸品はもちろんカルタゴの貿易の主力商品であった。フェニキア人が得意としたのは象牙細工やガラス製品、貴金属細工といった、手の込んだ細工物であった。フェニキア人の象牙細工の多くはアッシリア帝国の王宮のあったニムルド(イラク北部)から出土しているが、最も有名なものの1つである前8世紀頃の「アフリカ人を襲う牝ライオン」は、髪の毛の描写から明らかにアフリカ人とわかる青年がライオンに噛み倒される瞬間を捉えた、フェニキア美術の傑作である(図.画像参照)。

このような象牙板は多くは木製の家具――椅子や寝台やキャビネットに嵌(は)め込められた形で、主としてアッシリアや新バビロニア等のオリエントの宮廷に輸出された。つまり当時の先進国向けの本当の高級品であったので西地中海にはあまり流通しなかったが、イベリア半島南部では地元のフェニキア人の手になると思われる櫛などの小ぶりの象牙細工がみられた。カルタゴはこれらの象牙細工の原材料である象牙――アフリカ象の――の主な供給地であったのだろう。

金、銀、銅の細工物、青銅等に金をかぶせたメッキ細工、金の小粒を密集させるグラニュレーションの技法等もフェニキア人の得意技で、こうして作られた器や宝飾品、さらには青銅製のカミソリやヘアピン、毛抜き等の小間物も広く出回っていた。これらの金属製品の原料がカルタゴによって西地中海からもたらされたことは繰り返すまでもない。

ガラス製品はエジプト・メソポタミア起源であるが、フェニキア人の手で大発展を遂げた。冶金業で獲得した高温を保つ技術や、原料である良質の砂がレバノン地方の海岸で簡単にとれることが、発展の条件を提供した。現在のガラス器の多くは吹きガラスの技法で作られるが、これは前1世紀のローマ時代以降の技法であり、フェニキア・カルタゴ時代のものは、粘土や砂などで作られた芯の周りに熱いガラスの棒を巻きつけてゆく――あめ細工のような――コア・ガラスの技法で作られた。ガラス棒は青、赤に着色されているので、違った色の棒を組み合わせると、一種の縞模様の派手な製品が出来上がる。こうして作られたガラス製の香油入れ(アラバストロン)がカルタゴを含む地中海各地で発見されている。

先述のエジプト製の軟膏壜と同じく、これらのガラスの小壜も容器だけが売られたのではなく、油や香料、エッセンス等の中味入りで流通したのであろう。壜の形の違いやデザインで中味が区別できたのかもしれない。古代西地中海の人々は現代人がブランド物にあこがれるのにも似た感覚で、これらの色鮮やかなガラスの小壜に手を伸ばしたのだろう。

人の顔――多くは髭を生やした男性の顔をかたどったガラス製のペンダント(魔除け)もあった。ガラス玉を連ねたネックレスもあった。これらは大航海時代のアフリカ貿易でも使われたガラス玉、「トンボ玉」の先祖ともいうべきもので、ガラスを見るのは初めてというような西方の人々の心をとられたのであろう。