初期の原子模型から量子論のボーアモデルまでの道のり

2021/10/21 高校生から味わう理論物理入門

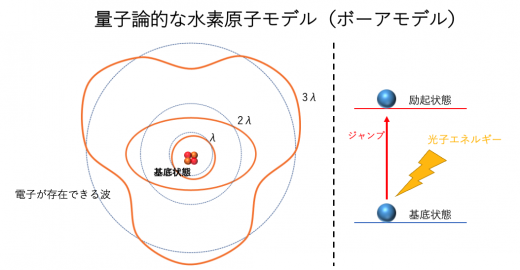

●量子論的な水素原子模型(ボーアモデル)

ボーアが考案したモデルは, ラザフォードモデルにド・ブロイの電子の量子性を融合させた「量子論的な水素原子模型」というものです。簡単に, ボーアモデルとも呼ばれます。

基底状態の電子が外からやってきた光子を吸収することがあります。すると, 電子が持つエネルギーが大きくなり, 一定のエネルギーに達すると, 次の軌道にジャンプします。この状態を「励起状態」といいます。

https://manabitimes.jp/physics/2082

I 原子より小さい世界 より

そもそも量子とは何ですか

量子というのは、塊であり、束である。わたしたちの身のまわりの世界では、いろいろなものが一定の大きさの「塊」になっている。パンは1斤、牛乳は1リットル、自動車は1台、といった具合だ。ただし、パンや牛乳や自動車の場合、それらの大きさは自然法則によって決められているわけではない。パン屋はパンの分量を、ひときれ分だろうがひとかけら分だろうが、好きなように調節できる。牛乳屋も同じで、半リットルで売ろうが1ポンドで売ろうが自由である。そして自動車会社も、大型車だろうが小型車だろうが、製造する自動車の大きさや重さをいくらでも小刻みに設定することができる。ところが、量子の規則が支配する「小さなスケール」の世界では、そうはならない。

たとえば水素原子は、ある決まった直径を持っている(原子の輪郭はぼやけているが、それは「粒々の塊であること」とはまた別の量子効果によるものである)。その直径は、約0.1ナノメートル(1ナノメートルは10-9メートル、つまり1メートルの10億分の1だ)。水素原子は、これより小さく成りようがない。これがいわゆる「基底状態」の大きさだ。そしてその大きさにはある決まったエネルギーが関連づけられている。それを基底状態エネルギーといい、水素原子のエネルギーがそれより小さくなることはありえない。これが水素原子の基本的な塊である。そして基底状態にある水素原子はすべて、きっかり同じ大きさと、きっかり同じエネルギーを持っている。つまり、これは普遍的な水素の塊なのである。水素原子の大きさとエネルギーがもっと増えることはある。しかし、それはある決まった幅でだけ増加するのであって、どんな大きさやエネルギーにでもなれるわけではない。そのように原子のエネルギーが高く、大きさが大きくなっている状態を、「励起(れいき)状態」という。励起した原子は光の量子(光子)を放出して、高いエネルギー状態から低いエネルギー状態に変わる。この水素原子の変化を、量子飛躍という。

ここで放出される光子は、それ自体もひとつの量子で、いわば光の「塊」である。光子はエネルギー量子を持ち去り、そのあと吸収された地点に――たとえば、あなたの目の網膜に――そのエネルギー量子を付与して、そこで生涯を終える。

光子の例にあらわれているように、量子の塊というかたちをとるのは「もの」だけでなく、ものの「特性」も同様である。たとえばエネルギーもそうだし、電荷もそうだ。電荷を削りとって1個の陽子が担っている電荷量より小さくすることはできない(負の場合でも同様に、1個の電子が担っている負の電荷量より小さい電荷はありえない)。また、宇宙における電荷はすべて陽子か電子の電荷の整数倍になっている。だから電荷が3.7などという値になることはない(ただし例外はある。基本粒子のさらに内部にあるクォークは、1/3単位、または2/3単位の電荷をもっている。しかし、これらのクォークはつねに組み合わさっているので、それらを観測、または測定した場合、全体の電荷はやはり陽子か電子の整数倍になっている)。

量子の「塊」としての性質をあらわす例をもうひとつ挙げるなら(ほかの例については追って述べよう)、あらゆる粒子、および粒子が組み合わさってできているあらゆるもののスピンもまた、ゼロか、あるいは最小スピンである電子のスピンの整数倍になっている。大まかに言うと、スピンとは回転運動の強さの尺度である。専門的に言えば、スピンは「角運動量」という量の尺度だ。おもちゃのコマは、スピン(回転)できる。メリーゴーランドもスピンできる。地球もまた、地軸を中心にして毎日1回スピンしている。スピンの最小量は、ゼロをのぞくと、電子のスピンがそれにあたる。同じく陽子のスピンも、量子としてのスピンの最小量になっている。興味深いのは、光子のスピンの大きさが電子や陽子のちょうど2倍であることだ。あなたやわたしの場合、どんなにゆっくり回転しても、そのスピンは量子単位で言うと天文学的に大きな数になるので、人間の回転運動を調べてもスピンの量子的な性質を検出できる望みはない。

歴史的な理由から、スピンの単位として採用されているのは光子のスピンの大きさである。つまり、光子はスピン1を持っているとされる。これを基本単位とすると、電子や陽子のスピンの大きさは1/2となる。そのようにして、この世界のあらゆる粒子とあらゆる存在物は、持っているスピンが、0、1/2、1、3/2、2、5/2、……というふうに数えられ、その中間はいっさいなく、基本単位の整数倍か、もしくは半整数倍にしかならない。