原子の内部はほとんど空っぽの空間

第1章 原子と原子核の中身について考えよう

●原子の中身はどうなっているのか

いきなり最初から「原子の中身」なんて、ちょっと難しそうで…と思われるかもしれませんが、これから放射線の話をしようというのですから、放射線を出す「もと」のところを知る必要があります。「いやな臭いはもとから断たなきゃだめ」ではありませんが、臭いのもとを知らなければ、臭いの対策ができませんからね。

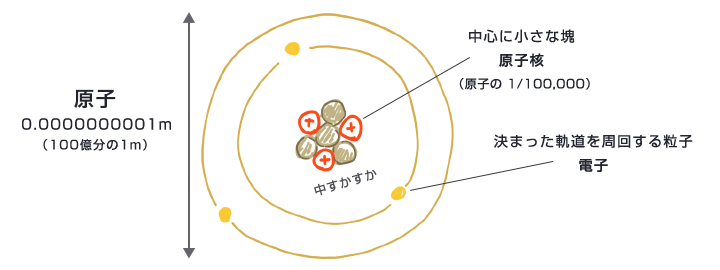

「原子」は、その名のとおり、かつて、世の中のあらゆるものの基本的な構成要素だと思われていたものです。この原子が組み合わさって分子となり、その分子が集まって細胞となり、その細胞が集まって臓器となり、その臓器が組み合わさってわれわれの身体ができています。

https://radiation.shotada.com/chapter/01/

I 原子より小さい世界 より

原子の内部はほとんど空っぽの空間なのに、なぜ物質は固いのですか

飛行機のプロペラが回転しているところを思い浮かべてみよう。ストロボの光でそれを見れば、プロペラの羽根は円盤のわずかな一部しか占めていないのがわかるだろう。しかし露出時間を長くとると、プロペラの羽根が円盤全体を占めているように見える。第一次世界大戦のとき、戦闘機のパイロットは回転しているプロペラの手前で機関銃を撃っていたが、弾は支障なくプロペラをすり抜けた。しかし、もしプロペラに向かって野球のボールが投げつけられたのなら、その球は粉々に砕かれるか、あるいは跳ね返されていただろう。

原子内の電子もプロペラと同じだ。原子に向かってアルファ粒子を撃ち込めば、電子雲をするりと通り抜ける。しかし、大きい原子どうしがゆっくりと接近すれば、球どうしがぶつかったかのように反跳する。

あなたが机に肘をつけば、あなたを構成する原子と机を構成する原子が顔をつきあわせることになる。しかし、各原子のなかで回転している電子(電子雲)のおかげで、原子の内部に別の原子が侵入してくることはない。原子は前述のボールのようにふるまうのだ。実際のとこり、原子には皮膚も表面もないので、物理学者は原子と原子の相互作用を「接触」という観点からではなく力の観点から語りたがる。原子と原子のあいだにわずかな距離があるとき、双方の原子は互いに引力を及ぼすが、ある一定のところまで近づくと斥力(反発する力)が働きはじめ、接近するほど斥力は大きくなる。そのため、2個の原子が混ざることはないのである。

量子世界ではよくあることだが、どういう結果が得られるかは、どういう実験をするか、何を測定するかによって変わる。仮に、あなたが1個の原子をもう1個の原子に向かって転がしたとすれば、転がした原子はどこかに跳ね返るだろう。この場合、相手の原子はくっきりとしたサイズのある球のように見えることになる。ここで起こることは、ボウリングの球を別のボウリングボウリングの球に向かって転がしたときに起こることとほぼ同じだ。あなたはこの実験から、物質は中身の詰まった塊であるという結論を引き出し、だから自分の肘は机の内部に沈み込まないのだと理解するだろう。しかし、もしあなたが「弾丸」(アルファ粒子や電子のようなもの)を原子に撃ち込んだのであれば、その高エネルギー粒子はかなりの確率で、原子をするりと通り向けるだろう。そしてあなたは、物質はほとんど空っぽの空間だと結論するかもしれない。

話は飛ぶが、ここで量子物理学の基本的な疑問について述べておこう。原子内の電子は粒子なのか、それとも波なのかという疑問である。普通に応えるなら、それはどちらでもある。電子は、確率波というかたちで空間のある領域に広がっている粒子なのである。あなたが電子をどう見るかによって、電子はぼんやりした雲のようになるし、1個の粒子のようにもなる。これをわたしはつぎのように説明してみたい。電子は一点で生成され、一点で消滅し、一点で検出されるのだから、やはり粒子なのだが、原子内でなんらかの運動状態を占めているときや、ある場所から別の場所へ伝播するときには、あたかも波のようにふるまうのである、と。

この波と粒子の二重性は、イメージするのが不可能とは言わないまでも、かなり難しい。それはわたしたちの常識に反することで、日常経験からするとありえないように思われるる。つまり常識で考えられることと、量子物理学で考えられることとは、必ずしも一致しないのである。そんなのは落ち着かないと思われるかもしれないが、考えて見れば当然で、もともとわたしたちの常識は、古典物理学でうまく説明される世界での経験にもとずくものなのだ。わたしたちは量子世界について学ぶとき、それを自分の感覚で直接的に知るのではなく、一連の測定装置を通じて間接的に知る。そしてわかったのが、量子世界のありようは常識と一致していなかったということなのである。実験結果がそう示している以上、わたしたちはその事実に慣れるしかない。落ち着かないのはわかる。しかし、これは刺激的でもあると言えないだろうか。